Abschied von Dieter Forte

Im Theater Basel erinnerten Weggefährten an den am 22. April verstorbenen Autor Dieter Forte. Wir dokumentieren die Rede seines Lektors Jürgen Hosemann.

Liebe Freunde und Weggefährten von Dieter Forte, meine Damen und Herren,

am 20. März dieses Jahres habe ich Dieter Forte das letzte Mal besucht, in Basel, im Claraspital. Ich habe ihn an diesem Nachmittag zuversichtlich und, so kam es mir vor, in guter Stimmung angetroffen.

Er erzählte von gleich zwei neuen Büchern, die er begonnen hatte: ein sogenanntes Nachtbuch mit Aufzeichnungen und ein Roman. Der Roman, sagte er, spiele in einer kleinen Stadt – gemeint war Basel –, an einem einzigen Tag, an dessen Morgen ein Gewitter aufziehe, was dann am Abend niedergehe. Dazwischen unterminiere eine Frau die Männerwelt der Gesellschaft.

Ich hörte ihm gern zu. Er war in seinem Element, den Geschichten. Auf seinem Nachttisch lag »Das Narrenschiff«, das berühmte Buch des Basler Professors Sebastian Brant von 1494, das Dieter Forte sein Leben lang als zeitgenössische Literatur gelesen hatte. Ich machte mir einen Kaffee mit der Maschine auf seinem Zimmer, auf der Kapsel stand »Espresso forte«. Wir lachten beide. Nichts deutete für mich an diesem Nachmittag darauf hin, dass wir uns nicht mehr wiedersehen würden. Trotz so vieler Jahre im Beruf dachte ich offenbar, ein Autor, der ein Buch schreibt, stirbt nicht, bevor es beendet ist. Ich wollte es so.

Fünfzehn Jahre lang bin ich zu Dieter Forte nach Basel gefahren, das erste Mal am 22. Januar 2004, sicherheitshalber zusammen mit Monika Schoeller. Zu diesem Antrittsbesuch fuhr ich nicht ohne Anspannung: Der vom damals noch relativ unerfahrenen Lektor zu Besuchende hatte ein hochgerühmtes und nicht unkompliziertes Werk geschaffen und sich gerade mit seinem bisherigen Lektor überworfen. Ich wusste, dass dieser Autor auf die Frage des FAZ-Magazins »Was ist für Sie das größte Unglück?« geantwortet hatte »das Leben«, und auf die Frage nach seiner Geistesverfassung: »Wie immer miserabel«. Dieser Autor war offenbar das, was in der Fachsprache der Verlage ein »schwieriger« Autor war.

Es war dann ganz leicht. In meiner Erinnerung empfingen mich Dieter Forte und seine Frau Marianne mit der größten Freundlichkeit; unsere gemeinsame Herkunft aus dem Rheinland mag dabei geholfen haben.

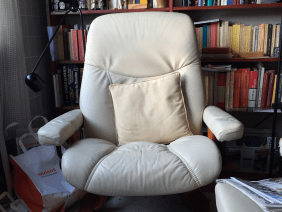

Meine Besuche in Basel, in der Sommergasse, liefen dann immer gleich ab. Nach einem kleinen Imbiss um 13 Uhr nahmen wir in seinem Wohnzimmer Platz, er im weißen Ledersessel bei den Büchern, ich gegenüber bei den Bildern.

Ich erzählte ihm dann von den Entwicklungen im Verlag und auf dem Buchmarkt, ich war ein Bote aus einer Welt, deren Lauf er zwar noch sehr genau verfolgte, die er aber eigentlich nicht mehr betrat.

Er wiederum zeigte mir, was er geschrieben hatte. Es waren Seiten, die er mit seiner kleinen, spitzen Handschrift dicht gefüllt hatte, voller Durchstreichungen, Umstellungen und das Ganze in vier Farben, hier lagen die Entstehung jedes einzelnen Satzes, die Formierung und Fixierung des Gedankens so offen vor mir, wie es im Zeitalter elektronischer Texterfassung kaum mehr möglich ist. Es waren Seiten, die er anschließend diktierte und sich abschreiben ließ, um sie von neuem zu überarbeiten, also an das Gedachte, an das wirklich Gemeinte heranzuschreiben.

Mit der Zeit wurde mir bewusst: Das Schreiben kostete ihn nicht Kraft, es gab ihm welche. Wenn er schrieb, ging es ihm gut. Dann gelang es ihm sogar, die Verzweiflung und die Bitterkeit, die auch in ihm waren, in Stärke umzuwandeln – in Literatur. Aber der alchimistische Umwandlungsvorgang gelang nicht immer.

Die Zimmertemperatur betrug übrigens bei jedem meiner Besuche zwischen 24 und 28,3 Grad – er hatte ein Thermometer auf der Fensterbank –, weshalb ich in der Regel drei oder vier Stunden später verschwitzt und gesotten die Sommergasse wieder verließ, im Sommer, Frühjahr, Herbst und Winter.

Es war immer sehr still in dieser Wohnung, und die Stille vertiefte sich noch in den Jahren ohne Marianne Forte. Dieter Forte sah sich als Letzten einer langen Ahnenreihe, die offenbar hier in dieser Wohnung ihr Ende gefunden hatte. Der große Zug der Vorfahren durch ganz Europa, den er in den Romanen seiner »Tetralogie der Erinnerung« beschreibt, war hier zum Stillstand gekommen, der Lebenslärm von Hunderten, von Tausenden Menschen hier verklungen, in seinem Kopf.

»Ich lebe einsiedlerisch mit den Figuren meiner Erinnerung«, schrieb Dieter Forte schon 1991 an seinen Verlag. Er hat vielleicht schon immer so viel mit den Toten gesprochen wie mit den Lebenden. Die Schädigung seiner Lunge als Folge der Bombenabwürfe über Düsseldorf hat ihn früh von der Welt getrennt, auf die er von da an wie durch eine Glasscheibe blickte. Sein Leben war wohl eine komplizierte Mischung aus äußerer Zerbrechlichkeit und innerer Stärke, aus äußerlicher Zurückgezogenheit und innerer Anteilnahme. Auch von seinem Wohnzimmer in der Sommergasse blickte er fast ein halbes Jahrhundert durch eine Glasscheibe auf die Welt, auf einen stillen Innenhof, wo – wenn im Winter die Kastanien die Blätter verloren hatten – in den erleuchteten Wohnungen gegenüber das Schattentheater des Lebens spielte.

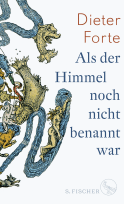

Vor fast genau einem Jahr, am 18. Juni 2018, habe ich Dieter Forte besucht, um mit ihm den Text von »Als der Himmel noch nicht benannt war« durchzugehen – das Buch, von dem wir nun wissen, dass es sein letztes war.

Es ist ein seltsames Buch, einfach und kompliziert zugleich. Wir haben keinen anderen Autor im Verlag, der es so hätte schreiben können oder auch nur wollen. Geschrieben ist es wie aus großer Höhe, als überblicke der Autor nun nicht nur seine eigene Geschichte, sondern gleich die der ganzen Menschheit. Von ihrer Sprachwerdung, von ihrer Menschwerdung ist hier die Rede – und auch vom Verschwinden dessen. Vielleicht muss man tatsächlich das Leben schon ein wenig hinter sich gelassen haben, ein wenig losgelassen haben, um so über das Leben zu schreiben.

»Als der Himmel noch nicht benannt war« liest sich, als habe sein Autor alle in seinem Leben geschriebenen Seiten so zusammengestrichen, dass noch genau diese 92 übrig geblieben sind. Auf diesen 92 Buchseiten gibt es kaum so etwas wie eine Handlung oder Figuren, wie wir sie aus naturalistischen Romanen kennen. Aber Dieter Forte selbst ist darin – als ein Lesender, Schreibender, Suchender: als das, was er war. Und auch seine am 3. Mai 2016 verstorbene Frau Marianne ist darin und wird es immer bleiben. Alle seine Bücher sind ihr gewidmet. Keines seiner Bücher hätte ohne sie entstehen können.

Die eigentliche Hauptfigur in diesem Buch aber ist die Sprache. 83 Jahre lang ist Dieter Forte von der Sprache getragen worden – hin zu ihr selbst.

Als ich bei meinem Besuch am 18. Juni 2018 Dieter Forte verließ, nahm ich eines seiner Bücher mit, leihweise. Es war ein großformatiger Atlas voller mittelalterlicher Land- und Himmelskarten. Dieter Forte hat solche Darstellungen sehr geliebt, und ich erinnere mich, dass er den Band eher ungern aus der Hand gab. Im Verlag haben wir mit einem Detail aus einer dieser Karten den Schutzumschlag für sein Buch gestaltet.

Das Detail stammt aus einer Sternkarte des Renaissance-Gelehrten Peter Apian, Dieter Forte hat diese Sternkarte selbst vorgeschlagen. Ich habe ihm seinen großen Atlas, den er mir damals ausgeliehen hatte, nicht mehr zurückgeben können, und seither beschäftigt mich der Gedanke, dass seine Seele ganz ohne diese Land- und Himmelskarten ihren Weg finden musste. Dieter Forte, in diesen Fragen von großer Nüchternheit, hätte mir diese Sorge vermutlich gern genommen.

Was seiner Seele aber noch auf Erden Frieden verschafft hat, war, dass sein Buch fertig geworden ist. Und wie es geworden ist. Als er den gesetzten und in Buchseiten umbrochenen Text wiedergelesen hatte, schrieb er mir folgende Zeilen. Er schrieb: »Von der ersten Zeile an gewinnt das Buch eine seltsame Macht über einen, die einen weiter zieht in eine Welt der Worte. Ich war ganz glücklich. Es ist das geworden, was ich wollte. Eine indirekte Erzählung, getragen von der Sprache.«

Was eine indirekte Erzählung ist, ist nicht ganz leicht zu verstehen – auch für mich nicht –, aber »Ich war ganz glücklich« habe ich sofort verstanden. Es hat mich damals selbst glücklich gemacht, und es macht mich glücklich bis heute.