›I want a dyke for president‹ – Unterwegs in New York

#Resist, Orwell was the Rage oder I want a president – Unsere Lektorin Teresa Pütz war in New York und hat für uns die Atmosphäre einer Stadt zwischen Verunsicherung und Aufruhr eingefangen.

Als die Boeing 767 aus Frankfurt nach gut achtstündigem Flug amerikanischen Boden erreicht, ist mir leicht flau im Magen, nicht wegen des Landevermögens des Piloten oder der Überdosis von dem, was Delta Airlines unter der Bezeichnung »Kaffee« zum Frühstück serviert hat.

Dieses seltsame Gefühl rührt woanders her. Erst vor wenigen Tagen hat der neue Präsident der Vereinigten Staaten angeordnet, dass sämtliche Flüchtlinge sowie Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern vorübergehend nicht in die USA einreisen dürfen. Ich bin im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft, besitze ein genehmigtes Einreisevisum. All das betrifft mich im Grunde nicht.

Es ist nicht meine erste New York-Reise, ich kenne die üblichen Wartezeiten und langen Schlangen bei der Einreise. Aus aktuellem Anlass habe ich mich zeitlich auf ein noch strengeres Prozedere eingestellt, Handys sind in diesem Bereich verboten, aber ich habe Bill Cleggs frischgedruckten Roman ›Fast eine Familie‹ im Handgepäck. Eigentlich als Mitbringsel für den New Yorker Autor und Literaturagenten gedacht, soll er mir jetzt als rettende Lektüre dienen. Doch am John F. Kennedy-Flughafen ist von dem erwarteten Ausnahmezustand nichts zu spüren, vielmehr herrscht eine fast gespenstige Ruhe an der Grenzkontrolle, auch in der Ankunftshalle ist nichts mehr von den wütenden Demonstranten zu sehen, deren Bilder noch am Vortag durch die Nachrichten gingen. Nur ein trauriges Häufchen »NoBan«-Pappschilder entdecke ich als einsame Nachhut etwas verschämt in einem Eck.

Mit dem A-Train geht es in Begleitung von Pendlern aus Long Island und Brooklyn über den East River nach Manhattan. Ich darf mich glücklich schätzen, das Manhattan Square Hotel für die nächste Woche meine Bleibe nennen zu dürfen.

Mein Glück habe ich vorab im Netz recherchiert, und auch der nette Portier bestätigt mir gerne noch einmal, dass in diesem Hotel schon Bob Dylan residiert hat und die Rolling Stones 1964 während ihrer ersten US-Tour hier abgestiegen sind. Gegen den Jetlag kämpfend und dem Ruf nach Koffein folgend, zieht es mich nach draußen.

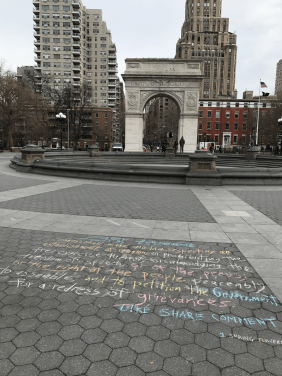

Es ist ein kalter Februartag, doch über dem Washington Square Park, dem Herzstück von Greenwich Village, erstrahlt ein wolkenloser Himmel. Straßenmusiker spielen am Fuß des großen Torborgen, der dem Pariser Arc de Triomphe nachempfunden ist. Studenten der nahegelegenen NYU verbummeln auf den Parkbänken den dösigen Wochenendtag, während sich Eichhörnchen und Tauben ganz unbeeindruckt vom menschlichen Treiben Guten Tag sagen. Nostalgie hängt in der Luft. Immer noch verströmt dieses Viertel die Bohème-Atmosphäre vergangenen Generationen.

Jemand hat mit bunter Kreide das ›First Amendment‹ – den 1. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, der u.a. die Meinungs- und Pressefreiheit des Volkes schützt – auf den Pflastersteinen verewigt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie von der demokratischen US-Senatorin Elizabeth Warren gehört, der drei Tage später das Redeverbot erteilt wird, als sie aus einem Brief der Witwe des Bürgerrechtlers Martin Luther King vorliest und damit ihre Kritik an Trumps Justizminister zum Ausdruck bringen will.

Das Village ist mit seinem verwinkelten Gassen, typischen Brownstone-Häusern, kleinen Cafés, hippen Plattenläden, Record Studios und angesagten Jazzclubs bis in die 70er ein Magnet für Schriftsteller, Musiker und Intellektuelle gewesen. Jimi Hendrix, Patti Smith, Jack Kerouac und Jackson Pollock waren hier. Alan Ginsberg soll sich durch die zahlreichen Bars gebechert haben, wie auch Dylan Thomas, der sich 1953 in der White House Tavern seinen berühmten letzten Whiskey zu Gemüte geführt hat. Heute ist das Village eher als teure Wohngegend und Promi-Hotspot bekannt, allen voran Sarah Jessica Parker, es gibt sogar eine Sex and the City-Tour. Und der Comedy Cellar, der Stand-up-Comedians wie Jerry Seinfeld und Louis C. K. berühmt gemacht hat, liegt nur wenige Schritte vom Hotel entfernt. Wie auch die Christopher Street, Symbol für alle künstlerischen wie sexuellen Freiheitssuchenden. Mein Ziel ist eigentlich die kleine Espressobar Jack‘ Stir Brew Coffee, besonders guter Kaffee und authentische Village-Atmosphäre warten da, doch ich komme nicht weit. Da ist sie endlich, die gegenwärtige Realität, das Momentum, nach dem ich gesucht habe: eine der zahllosen kleinen Schwestern des Women’s March – jenem riesigem Protestmarch, der einen Tag nach der Vereidigung des 45. Präsidenten Hunderttausende nicht nur in Washington D.C. auf die Straße gezogen hat. Von Barrikaden und Polizei gesichert, ist die Demo bereits im vollen Gange. Sprechchöre erklingen. Farbenfrohe Anti-Trump-Schilder erstrecken sich über den Köpfen. Es ist ein elektrisierendes Gefühl inmitten dieser aufgerührten Menschenmenge zu sein, Wut ist eine treibende Kraft, doch da ist auch eine positive Energie, ein kollektives Selbstbewusstsein, zu spüren, das zuversichtig stimmt, das sich aus diesen Protesten eine fortschreitende Bewegung kanalisieren kann. Später erfahre ich, dass an diesem Tag viele amerikanischen Kollegen mitgewirkt haben.

Am Ende schaffe ich es doch noch zu Jack und auch zu Three Lives & Company, einem wunderschönen Indie-Buchladen, der seinen Namen Gertrude Stein verdankt, und der sich tapfer gegen die steigenden Mietpreise des Viertels behauptet.

Hier stolpere ich über den ehemaligen Literaturkritiker der New York Times, Anatole Broyard, der mit seinem Memoir

›Kafka was the Rage‹ dem Village der späten 1940er Jahre eine Liebeserklärung gemacht hat. Jenseits des Trubels auf der Westseite von Manhattan lädt die High Line zu einem kurzen Spaziergang ein.

Die stillgelegten Gleise der ehemaligen Güterhochbahn sind zur Freude von Einheimischen und Touristen vor wenigen Jahren in eine Art Park auf Stelzen umgewandelt worden, der mit Kunstwerken bestückt ist.

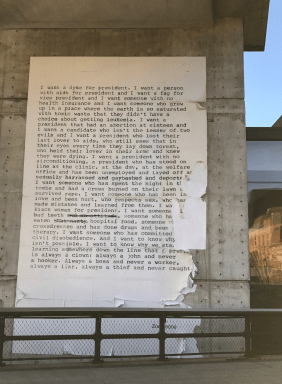

Eines davon stammt von Zoe Leonard, der New Yorker Künstlerin und queer-feministischen Aktivistin, die 1992 das ikonische Gedicht ›I want a president‹ verfasst hat. Im Oktober 2016 zum Anlass der US-Wahl als über neun Meter hohe Installation an einem Betonpfeiler der High Line angebracht, erscheint Leonards Manifest 24 Jahre später aktueller denn je.

Der Sonntag beginnt mit einer Runde über die Brooklyn Bridge, nachdem ich mir erfolgreich einen Weg durch Chinatown geschlagen habe, dessen Bewohner emsig dabei sind, ihre Parade für das Chinesische Neujahrsfest vorzubereiten.

Der Tag ist grau, dennoch ist der Blick von der Brücke aus auf die Skyline von Manhattan beeindruckend.

Ich stelle mir vor, wie Walt Whitman vor dem Bau der Brooklyn Bridge und an gleicher Stelle tagtäglich mit der Fähre über den breiten East River pendelte und dabei an seiner Ballade ›Crossing Brooklyn Ferry‹ bastelte. Ein symbolkräftiger Text über den amerikanischen Nationalcharakter und seinen urdemokratischen Geist, der bis heute gerne in politischen Reden zitiert wird. Auf dem Rückweg durch SoHo finde ich im Housing Works Bookstore Cafe eine antiquarische Jubiläumsausgabe von Leaves of Grass und kann bei derart emsigen Winken des Schicksals nicht widerstehen, besonders, wenn hier jeder Cent einem guten Zweck zugutekommt – auch der leckere Cappuccino, den man hier bekommt, lädt zum Verweilen ein.

Da konkurriert er kräftig mit McNally Jackson, einem weiteren wunderschönen Indie mit Café, wo man den Nachmittag vertrödeln kann. Als am Abend der Super Bowl übertragen wird und später Lady Gaga trällernd durch die Halbzeit hopst, schlummere ich bereits in den geschichtsträchtigen Bettlaken des Hotels.

Unseren ersten Termin haben Hans-Jürgen Balmes, Programmleiter Internationale Literatur, und ich gemeinsam bei der Literaturagentur Writers House, die unter anderem Jonathan Franzen und Rachel Kushner vertreten, und die in einem altehrwürdigen Reihenhaus in Lower Manhattan residieren – inklusive bis an die Decke reichender Bücherregalen, knarzendem Treppenhaus und viel Historie in der Luft. Nichts für Allergiker. Im Eingangsbereich lächelt uns wohlwollend ihr Gründer Al Zuckerman entgegen.

Bei der Lektorin Helen Atsma von Houghton Mifflin Harcourt gibt es für mich später einen traumhaften Ausblick auf Midtown als Kontrastprogramm.

Abends steht Trump auf der Speisekarte, das Waverly Inn versteht sich neben Chicken Pot Pie auch auf durchschlagende Werbung.

Der nächste Tag beginnt in jeder Hinsicht sonnig, Trumps Einreiseverbot wurde gekippt, die Welt scheint wieder ein wenig im Lot. So treffe ich eine gutgelaunte Kollegin bei Random House, die wegen ihrer Herkunft (amerikanische Doppelstaatlerin mit Wurzeln in Libyen und Syrien) einige schlaflose Nächte hinter sich hat. Sie hatte sich überlegt, die in wenigen Wochen stattfindende Buchmesse in London sausen zu lassen – aus Angst bei ihrer Rückkehr nicht mehr in die USA einreisen zu dürfen. Und fast im Flüsternton erzählt sie mir, sie habe sich sogar bei dem »widerlichen« Gedanken ertappt, den Nachnamen ihres amerikanischen Ehemannes anzunehmen. Dieses »Geständnis« begleitet mich wie ein historisches Déjà-vu den ganzen Tag über. Ich habe kaum Augen für die Stadt, so auch nicht für das Flatiron, dem eigentlich sehr imposanten Gebäude in Bügeleisenform, das den gleichnamigen Verlag beherbergt.

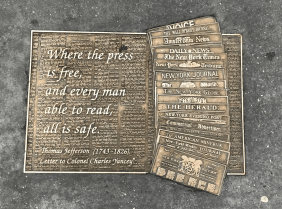

Mein Terminkalender lässt mir kaum Verschnaufpausen, den ursprünglich angedachten Museumsbesuch kann ich wohl streichen. Es muss auch nicht immer das MoMa oder Guggenheim sein. MTA Arts & Design, das Kunstprojekt der New Yorker Verkehrsbetriebe, ist Fast Food für jeden Kunstinteressierten. Über 200 Subway-Stationen sind mit Werken zeitgenössischer Künstler ausgestattet (darunter sogar Roy Lichtenstein). Auch überirdisch gibt es zwischen zwei Terminen viel zu entdecken. Auf der 41st Street zwischen Fifth und Park Avenue sind rechteckige Bronzeplatten mit Zitaten von bedeutenden Schriftstellern wie Hemingway, Wilde, Camus und Borges in den Fußgängerweg eingepflastert.

Der sogenannte Library Way führt mich direkt zum schönsten und größten Gebäude der New York Public Library.

Dieser Beaux-Arts-Tempel, ein angenehmer Ruhepol inmitten der lärmenden Großstadt, symbolisiert das demokratische Ideal freien und offen Zugangs zu Wissen – besonders erwähnenswert, da am Vortag die umstrittene Republikanerin Betsy DeVos als Bildungsministerin im Trump-Kabinett bestätigt worden ist. Schade, dass der Hauptlesesaal im zweiten Stock, der beeindruckende Rose Main Reading Room, gerade renoviert wird.

Als ich aus meinem letzten Meeting in der Nähe des Trump Tower komme, behaupten sich etwas unheimlich erleuchtende Wolkenkratzer gegen die hereinbrechende Dunkelheit.

Mit einem schnell herbeigewunkenem Yellow Cab geht es Downtown ins Bistro Lucien zu Steak Frites, französischem Wein und netten Lektoratskollegen. Den krönenden Abschluss gibt es auf dem Weg zurück ins Hotel, als wir uns in den Jazz Club Blue Note hineinstehlen und von McCoy Tyner, der sich mit John Coltrane einen Namen machte, ein Gute-Nacht-Lied vorspielen lassen.

Der amerikanische Wetterdienst hat einen Blizzard angekündigt, nach dem vorangegangenen Frühlingstag halte ich das für eine von Trumps »alternative facts«. Doch der nächste Morgen belehrt mich eines Besseren.

Flüge sind gestrichen, Schulen geschlossen, die Hälfte meiner Termine abgesagt. Nun doch Zeit für MoMa? Mein Besuch bei Penguin Random House (während ich warte, stelle ich fest, dass man dort ungeachtet der Temperaturen die Bücher am liebsten gut gekühlt serviert, fällt dementsprechend etwas »luftig« aus, bis auf wenige Hartgesottene ist die Open Office-Etage wie leergefegt, so auch der Times Square, wo die Leuchtreklame heute recht unbeachtet bleibt.

Nur ein eisiger Wind fegt durch die Wolkenkratzerschluchten, da macht auch das Eislaufen am Rockefeller Center wenig Spaß.

Zum Aufwärmen zieht es mich ins Café Grumpy. Mürrisch ist man hier als Coffeeholic nur so lange, bis man einen Frischgebrühten in den Händen hält.

Die Woche über begegne ich nicht nur Literaturagenten und Lektoratskollegen, sondern auch immer wieder Trump. Man kennt derzeit kein anderes Thema, jeder harmlos begonnene Smalltalk führt unweigerlich dahin. Ich spreche mit jungen Kollegen, die offen zugeben, nie besonders politisch interessiert gewesen zu sein, die jetzt aber ihre Wochenenden mit dem Bemalen von Schildern und der Teilnahme an Protesten verbringen. Das Wahlergebnis verstehen viele als Angriff auf die Kernprinzipien des Verlagswesens. Gerade in New York, das die »Big Five« (die fünf größten Buchverlage Hachette, HarperCollins, Penguin Random House, Simon & Schuster und Macmillan) ihr Zuhause nennen, begegnet man wohl kaum jemandem, der sich als »Trumpist« versteht. Man sieht sich einem Regierungsoberhaupt entgegen, das es mit der freien Meinungsäußerung nicht so hat, nicht liest und im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit seiner Familie wohl auch nie eine Buchhandlung besuchen wird. Unter den Branchenkollegen kursiert der Witz, dass die neue US-Regierung Bücher verbrennen würde, wenn seine Mitglieder lesen könnten.

Bei meiner obligatorischen Stippvisite bei Fishs Eddy, die dafür bekannt sind, mit viel Kreativität langweiliges Geschirr in lustige Must-haves zu verwandeln, wird mir neben brooklynesischen »Cawffee«-Tassen gemeinschaftlichs Postkartenschreiben an den Senator angeboten. Im Strand Bookstore gibt es laut eigener Aussage nicht nur »achtzehn Meilen Bücher« (hier schlummern vor allem gebrauchte Schätze, Stöbern ist traumhaft, gezieltes Suchen hingegen ein wahrer Albtraum), sondern Kampfansagen gegen Trump in verschiedenen Facetten. Ein rotes »Refugees Welcome Here«-Schild begrüßt den Besucher, bevor er direkt am Eingang über George Orwell stolpert. The Strand ist nicht die einzige Buchhandlung, die gerade 1984 prominent auf ihren Tischen präsentiert. Trump und sein flexibler Umgang mit Fakten hat dieses 68 Jahre alte Buch wieder auf die Bestsellerlisten katapultiert – auch andere Titel zu Faschismus, Totalitarismus und sozialer Ungerechtigkeit erleben gerade ein Revival. Viele Amerikaner scheinen nach Antworten zu suchen, was da seit dem 8. November 2016 in ihrem Land vor sich geht – mit Orwell die Welt verstehen. Ich stolpere mehrmals über Hannah Arendt. Es gibt ausgewiesene #Resist-Tische, die Diversität präsentieren. Bei BookCulture, dem Campusbuchladen der Columbia University, entdecke ich James Baldwin groß im Schaufenster. Auch Adichies aktuelles Buch ›We should All be Feminists‹, das bei uns auf Deutsch im Programm erschienen ist, sehe ich überall. Ich habe gehört, dass am Tag von Trumps Amtsantritt ein Buchhändler in Portland als Reaktion Freiexemplare ihres Buches verteilt hat. Neben aller Ernsthaftigkeit kann auch manchmal Humor helfen. Im Strand stolpere ich über ein Kinderbuch über ein amerikanischen Monsterchen mit unterentwickelten Händen.

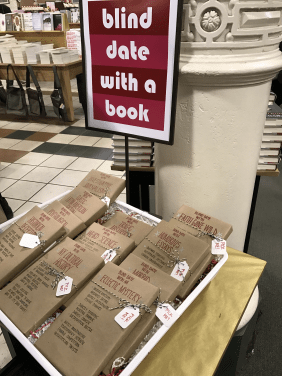

Barnes & Noble, die große Buchhandelskette am Union Square, ist bei alledem etwas zurückhaltender – sieht man von angepriesenen Blind Date-Verkupplungsversuchen ab.

Aber man macht groß Werbung für die tolle Leseaktion »New York liest ein Buch« – die Auswahl spricht für sich. Darunter sind auch unsere Autoren Chimamanda Ngozi Adichie und Junot Díaz.

Als ich nach einer aufregenden Woche ins Flugzeug nach Hause steige, ist da ein neuer Gedanke: All das betrifft mich.

Von Teresa Pütz - Internationales Lektorat