Lasst es Sommer werden!

Beim Lesen und Betrachten von »Der Sommer ihres Lebens« von Thomas von Steinaecker und Barbara Yelin. Von Teresa Präauer.

Teresa Präauer, geboren 1979, ist Autorin und bildende Künstlerin in Wien. Sie schreibt regelmäßig für Zeitungen und Magazine zu Theater, Kunst, Literatur, Mode und Pop. Ihr Roman ›Für den Herrscher aus Übersee‹ wurde ausgezeichnet mit dem aspekte-Preis für das beste deutschsprachige Prosadebüt. Der Künstlerroman ›Johnny und Jean‹ (FISCHER Taschenbuch 2016) wurde ausgezeichnet mit Droste-Literaturförderpreis und dem Förderpreis zum Hölderlinpreis 2015 und war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2015. 2016 erschien der Roman ›Oh Schimmi‹ (Wallstein 2016).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seit Oktober 2015 sind auf hundertvierzehn.de die fünfzehn Episoden von »Der Sommer ihres Lebens« publiziert worden, nach und nach. Ich habe diese Arbeit immer wieder etwas mitverfolgt, tatsächlich auch, wenn mich Facebook in gewissen Intervallen, glücklicherweise, daran erinnert hat: Webcomic! Barbara Yelin, die Zeichnerin, ist mir, dafür in Echtzeit, seither auch einmal im Wiener Literaturhaus untergekommen und Thomas von Steinaecker, der Autor, in München – beide haben da, meine ich, bereits das Sommerliche mit sich herumgetragen, obwohl es noch Winter oder Frühling gewesen ist.

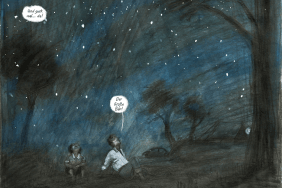

Was ist er, der Sommer im Leben von Gerda Wendt, der Physikerin, die ihr Leben in Gedanken, und für uns in gezeichneten und gemalten Comicstrips, Revue passieren lässt? Es ist einerseits die Phase, bevor der Herbst ihres Lebens angebrochen und Gerda ins Altersheim gekommen ist. Und es ist andererseits ein ganz bestimmter Sommer in ihrer Kindheit, als sie mit den Eltern den Urlaub auf dem Campingplatz verbracht hat und ihr der Vater eines Nachts das Sternbild des Großen Bären am Himmel gezeigt hat. Da hat die kleine Gerda noch nicht viel erkennen können, aber doch ist sie schon belesen gewesen: »Die sind eigentlich schon tot, die Sterne. Das, was wir sehen, ist längst vorbei.«

Dieser Satz ist vielleicht ein erster Schlüsselsatz im »Sommer ihres Lebens«. Was Gerda sieht, und wir mit ihren Augen sehen, ist längst vorbei, aber es leuchtet noch als Bild, als Comicbild zu uns herüber. Wir sehen in wenigen Bildern Gerdas Aufwachsen, ein Mädchen in den 50er Jahren; man erkennt das an den gezeichneten Möbeln, am wohl kriegsverwundeten Vater, an den gesellschaftlichen Normen. Dass ein Mädchen wie sie rechnen kann – das wird nicht gefördert oder bloß gönnerhaft toleriert. Passt vielleicht, dass mir gerade jetzt Ingeborg Bachmann einfällt, des Großen Bärens wegen auch, geschrieben 1956: »Großer Bär, komm herab zottige Nacht, / Wolkenpelztier mit den alten Augen, / Sternenaugen, / durch das Dickicht brechen schimmernd / deine Pfoten mit den Krallen, / Sternenkrallen (…).«

Was Gerda im Folgenden erlebt, fügt sich, neben manch ergriffener, dann doch verworfener Chance, wohl tatsächlich in das, was Peter Handke im »Wunschlosen Unglück« den »allgemeinen Formelvorrat für die Biographie eines Frauenlebens« genannt hat. Bei Gerda Wendt ist das: vorerst noch ein Assistentinnen-Job an der Uni; dann Liebe, Heirat, Kind; Ehebruch – der gitarrespielende Hallodri-Ehemann vergnügt sich mit dem sexy rothaarigen Kindermädchen –, Scheidung. Später noch einmal Glück im Beruf, dann Altersheim. Go, wendt, gone sozusagen.

Dieser Moment, in welchem Gerda ihre Entscheidung neu trifft: die angebotene Stelle als »Assistant Professor« in England eben nicht anzunehmen, tut, bei aller Formelhaftigkeit, doch auch weh beim Lesen. Ach, verdammt, Gerda. Während in der einen Bild- und Textfolge die Funktion des »Tachyon-Anti-Telefons« erklärt wird – »Tachyons! Tachyons sind schneller als Licht, mit ihnen könnte man durch die Zeit reisen und fatale Entscheidungen revidieren« –, zieht sich zwischen den einzelnen Frames schon ein gefährlich-orangerotes Telefonkabel durch diese Episode (9): Gerda, bereits in Cambridge, hat ihren Mann Peter an der Strippe und sagt ihm, dass sie »(…) nicht nach Cambridge fliegen« wird, revidiert ihre Entscheidung also in der Vergangenheit.

Das ist ein kühnes erzählerisches Mittel, dem die Zeichnung zuarbeitet, und genau da sind Comics und Graphic Novels, erzählende Bilderfolgen, besonders stark: wo die Zeichnung nicht bloß Illu ist für den Text und wo der Text nicht bloß das Gezeichnete verbal doppelt.

Was macht nun aus einem Comic einen Webcomic? Klar, es ist das Trägermedium Internet in diesem Fall, und hundertvierzehn.de lässt, bewährterweise, auch Einblicke in Werkstätten und Arbeitsprozesse zu. Man kann in einem Eintrag – »Wie man Sterne miteinander verbindet« – auch, quasi als Seitenkommentar zu den 15 Episoden, etwas über die Entstehung derselben erfahren. Und auch, dass das Konzept von einem Printmedium in einem früheren Stadium abgelehnt worden ist.

Das Web also als Ersatz, Nebenschauplatz, Hinterzimmer? Hm. Ich glaube, das stimmt dort nicht, wo das Internet auch ein Experimentieren ermöglicht, das sich der Druck auf Papier, eben auch finanziell, nicht erlaubt. Und es stimmt dort nicht, wo das Internet schnellere Verbreitung ermöglicht und unmittelbares Reagieren von Leserinnen und Lesern, so gewünscht, bereits während des Entstehungsprozesses. Und es stimmt dort nicht, wo mit den ästhetischen Mitteln der digitalen Publikation eben grundlegend anders umgegangen wird als mit denen, die das Buch bietet.

Ich finde, dieses Ausprobieren der netz-eigenen Möglichkeiten gelingt der Zeichnerin Barbara Yelin hervorragend, wo sie das Seitenlayout des Zeichenpapiers vergessen macht. Es ist ein fast verblüffender Effekt, wenn man am Bildschirm zuerst eben nicht das gesamte Bild, the whole Picture!, sehen kann, und man während des Lesens nach unten scrollt und sich im Navigieren eine Linearität im Erzählen ergibt. In Episode 3 beispielsweise passiert das mit dem Sternenhimmel. Da arbeitet die Bildsprache tatsächlich poetologisch.

In Episode 6 gibt es übrigens eine Stelle im Bild, wo eine gemalte Fläche zuerst als Hinweis auf Zu-Erwartendes gelesen werden kann und gleichzeitig Pars-pro-Toto ist: Gerda hat Peter kennen gelernt und von ihm eine Schachtel Streichhölzer geschenkt bekommen. Im untersten Bild der genannten Episode ist diese Schachtel gemalt als ein gelbes, gelb-grünes Rechteck. »GELBE ECKE, KNEIPE, BAR« steht dort ins gelb gemalte Eck geschrieben. In der darauffolgenden Episode 7 ist dann die »Gelbe Ecke« die Beschriftung auf der Fassade der Kneipe, in der Gerda tatsächlich Peter wiedertrifft. »Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!«, heißt es in einem Bild von Sigmar Polke. Bei Barbara Yelin und Thomas von Steinaecker haben diese Wesen Gelb befohlen und so, ebenso höhere Mächte, Gerda zu ihrem Peter gebracht.

Ich bilde mir ein, formale und erzählerische Unterschiede wahrzunehmen, die mit den Entstehungsintervallen zwischen den einzelnen Episoden zu tun haben mögen. Ab dem Erscheinen der letzten Episode wird man diese Geschichte nun in einem durch lesen können, auch, wenn man das, zumindest aktuell, am besten noch mittels des Öffnens von Tabs unternimmt. Daher liest man womöglich motivisch zusammen, was im Entstehungsprozess diverser angelegt gewesen sein mag. Die Männerfiguren Johnny und Peter, Herrn Gerlach, dann wieder Jörg und Gerdas Vater. Auch das Irren zwischen den Etagen im Altersheim, dann das Lesen der Sternkarten, das Rechnen mit Zahlen. Den Nachthimmel, die Sommerwiese, die auch, in Episode 15, mit Gerdas Exitus – ein orangerotes »Piiiip« geht dem voran – in Analogie gesetzt wird. Erinnerung setzt ein: beim Schachspiel, wenn der Wecker läutet, manchmal aber auch unmittelbar mit dem ersten Bild und ohne Rahmung.

Und ja, wer Comics liest, ist bildergeil. Liebt die schwarzen Zeichnungen, weidet sich an den aquarellartigen Kolorierungen mit farbiger Tinte und Tusche, sehr oft Türkisblau gegen Orange oder Sepia gesetzt, erfreut sich an der Deckkraft der weißen Gouachefarbe. Und lacht fröhlich-laut auf, wenn er oder sie meint, Bildzitate entdeckt zu haben, auch aus der ganz analogen bildenden Kunst: M.C. Eschers verschlungene Treppen in Episode 5 (meiner Lieblingsepisode!), in Episode 8 vielleicht eine Nackte am Fenster wie von Edward Hopper oder Eric Fischl, in Episode 2 vielleicht ein Kinderspiele-Wimmelbild wie von Brueghel gemalt. Herrlich auch das blaue Buch in Episode 4, das uns da aus dem Bildschirmmonitor so verführerisch-papieren entgegenleuchtet.

Schön auch die Erfindungen des Autors Thomas von Steinaecker, wo Gerda vor lauter Arbeit und Pflichterfüllung zum Roboter oder Cyborg wird, unglaublich witzig gezeichnet auch. Oder der »Seelendetektor« (14), der Gerda das Vorhandensein einer Seele in ihrer Brust diagnostiziert. Oder die sinnlosen sprechenden Schachfiguren in Episode 10, die gar nichts zur Narration beitragen, und dabei eins der lustigsten Details im »Sommer ihres Lebens« ausmachen. Komisch, in der Bebilderung wird das Abstruse zwar deutlicher und konkreter, aber dadurch kein bisschen weniger glaubwürdig innerhalb der Story. Das fasziniert mich oft an dem, was und wie Bilder erzählen.

Und weil das Web doch ein so tagesaktuelles Medium ist, muss ich hier abschließend einfach unbedingt noch eine Sprechblase setzen für Barbara Yelin zur ganz frischen Zuerkennung des Max-und-Moritz-Preises 2016 der Stadt Erlangen: Pfeif, pfeif! – Zeichnerinnen und Autoren, Autorinnen und Zeichner, lasst es Sommer werden!