Nachträgliche Recherche, Scheitern und schreckliches Grauen (2)

In seinem zweiten Text über die nachträglichen Recherchen zu seinem Roman »Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens« schreibt Roman Ehrlich über dunkle Vorahnungen und die Suche nach dem Unauffindbaren.

Folgender Text ist der zweite Teil der Beobachtung eines Phänomens, das mich seit der Veröffentlichung von Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens beschäftigt: der Wunsch, zurück durch die eigene Arbeit, recherchierend am eigenen Buch, ihm nochmals auf den Grund zu gehen, an die Wurzeln und in die Entstehungsgeschichte (den Schlangenhaufen), die erst jetzt, durch die Veröffentlichung und im Licht ihrer Verwandtschaft, wirklich sichtbar wird. Die Haltung dabei ist nicht die des Wissenden, sondern die desjenigen, der fragt, der Entdeckungen macht und diese Entdeckungen einzuordnen versucht. Obwohl das Phänomen für mich neu ist, mir so zum ersten Mal begegnet, erscheint es mir wie eine ganz selbstverständliche Angelegenheit, die dennoch seltsam kompliziert und rückwärtsgewandt wirkt, lächerlich auch und hilflos (wenn es einen Stoff gibt, aus dem die Literatur gemacht ist, er muss wohl genau so beschaffen sein).

Wenn ich zurücksteige durch den Prozess des Schreibens und die dabei getroffenen Entscheidungen, Jahre des Sitzens und Wartens und Grübelns und der Überwindung der Zweifel, den ganzen Weg, komme ich schließlich am ersten konstituierenden Satz des gesamten Romans an. Dem Wunsch, mit dem das Buch beginnt und damit auch die Auseinandersetzung mit seinem Personal, den Figuren, und mit der Sehnsucht, die sie einbringen in die Produktion, um die es in dem Roman geht. Der erste Satz des Buches lautet: »Ich hatte mir vorher oft gedacht, dass ich gerne einmal in einem Horrorfilm mitgespielt hätte.« Der tatsächliche erste Satz aber, von mir vor etwa drei Jahren am Computer in eine leere Textdatei geschrieben, findet sich im fertigen Buch erst auf der nächsten Seite: »Ich stellte mir vor, als die Figur, die ich im Film spielen würde, einen aufwendig animierten, grausamen Tod zu sterben.« Durch die Äußerung dieses Wunsches, die Worte, die als niedergeschriebener Text immer auch Beschwörungsformeln sind, entstand die Instanz des Erzählers des Romans, der auf den folgenden Seiten berichtet, dass er von einem alten Studienfreund angerufen und eingeladen wurde, an der Produktion eines Horrorfilms mitzuwirken. Die Details der Produktion bleiben zunächst ungeklärt und damit Gegenstand der Phantasie, die nahe Zukunft eine unkonkrete Verheißung und Versprechung: »Das Gefühl tat mir gut, es machte mich im besten Sinn nervös und wach und neugierig auf die Zukunft. Heute würde ich sagen, dass es sich auch damals schon um eine dunkle Vorahnung gehandelt hat. Auch wenn das komisch klingt: eine wohlige dunkle Vorahnung. Die Kellertreppe, die man in voller Absicht hinabgeht, ohne das Licht einzuschalten. Vielleicht entsprach dieser Zustand dem Gefühl, das man hat, bevor man den Kinosaal betritt, um sich einen Horrorfilm anzuschauen. Wenn man jemand ist, der das gerne macht oder sich etwas davon verspricht.«

In dem Spielfilm Der Stand der Dinge (1982) von Wim Wenders, den die Gruppe in Die fürchterlichen Tage des Schrecklichen Grauens in Vorbereitung auf ihre eigene Horrorfilmproduktion schaut, wartet eine gestrandete Filmcrew in einem verlassenen Hotel an der portugiesischen Atlantikküste auf Nachricht ihres Produzenten, der frisches Geld oder frisches Filmmaterial schicken soll, auf dass die Crew mit den Dreharbeiten fortfahren kann. Es vergehen ein paar Tage des Wartens, die alle Beteiligten individuell verbringen, Geige spielend, malend, joggend und abends in der verlassenen Hotelbar Wein trinkend. Die Crew dreht einen postapokalyptischen Science-Fiction Film mit dem Titel The Survivors – der Regisseur Friedrich Munro hat darauf bestanden, den Film in Schwarzweiß zu drehen und die Ruine des Hotelkomplexes an der portugiesischen Atlantikküste als Schauplatz zu verwenden. Der Drehbuchautor, der mit der Crew mitgereist ist, hat, wie sich herausstellt, seine gesamten Ersparnisse in den Film investiert, hoffend, dass es ein Erfolg werden wird. Es ergibt sich eine große Spannung zwischen den Schauspielern, der Crew und dem Regisseur, die nicht zuletzt aus den Erwartungen rührt, die sie jeweils an die Produktion haben. An einem der Abende führt diese Spannung geradewegs in ein großes Besäufnis, der Regisseur Friedrich torkelt nachts in das Hotelzimmer, in dem auch seine Frau und ihre beiden Kinder schlafen, sackt im Türrahmen zwischen zwei Räumen in sich zusammen und schläft ein. Der Drehbuchautor ist zu sehen, wie er schlaflos weitertrinkt und weiterschreibt, zwei Schauspieler streiten sich. Spätnachts wird der schlafende Regisseur aus den Träumen gerissen, als ein seltsamer Holzstrunk sein Hotelzimmerfenster durchbricht und auf dem Fußboden landet. Der Wind vom Atlantik reißt die Fotos von den Wänden, das Brandungsrauschen dringt in den Raum, der betrunkene Regisseur sieht sich den Holzstrunk an, holt ein Buch hervor, von dem wir zuvor erfahren haben, dass es ihm viel bedeutet (die Romanvorlage zu The Searchers von Alan Le May), und liest eine Passage daraus vor:

»The twisted remains of the juniper, black and sand scoured, had vaguely the shape of a man, the withered corpse of a man, one arm seemed upraised, in a writhing gesture of agony or perhaps a warning, but nothing about it explained the awful sinking of the heart, the terrible sense of inevitable doom, that overpowered him each of the times he encountered this shape. And Mart himself more or less believed that this thing was some kind of a sign. An evil prophecy is always fulfilled if you put no time limit upon it.«

Den letzten Satz liest der Regisseur Friedrich im Film allerdings nicht zu Ende. Er bricht ab nach den Worten »An evil prophecy is always fulfilled« und verfällt in ein unheilvolles Gelächter, das dieses düstere Zeichen sowohl sehr ernst zu nehmen als auch sehr lächerlich zu finden scheint.

Der Regisseur reist schließlich nach Los Angeles, um dort persönlich nach dem Produzenten zu suchen und ihn zur Rede zu stellen. Er findet ihn nach langer Suche mehr oder weniger zufällig, auf dem Parkplatz eines Fastfoodrestaurants, in einem Wohnmobil, in dem sich der Produzent vor Gläubigern versteckt, die ihm nach dem Leben trachten. Es wird deutlich, dass der Produzent in mafiöse Geschäfte verstrickt ist und deshalb kein Geld mehr schicken konnte und sein Telefon nicht mehr beantwortet hat. In den letzten Szenen des Films werden die beiden in diesem Wohnmobil durch die Stadt gefahren und unterhalten sich, über den Film und weshalb er wohl von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Der Produzent sagt, dass es ihm leidtue, er habe die Crew nicht im Stich lassen wollen, aber es sei auch die Schuld des Regisseurs, der den Film in Schwarzweiß drehen wollte und überhaupt zu eigenwillig und zu unkonventionell an die Sache herangegangen sei. »You got to have a story, Friedrich«, sagt der Produzent, »without a story, you are dead.« Der Regisseur erwidert, dass er Angst habe. Sobald er das Gefühl habe, zu wissen, wie das Erzählen geht, laufe den Geschichten unweigerlich das Leben aus (»as the story comes in, life sneaks out«). Er überlegt eine Weile und dann sagt er zum Produzenten, dass es doch in allen Geschichten immer um den Tod gehe (er benutzt das deutsche Wort Todesboten), worauf der Produzent antwortet: »Death, Friedrich, that’s what it’s all about. Second best only to love stories.«

Die Fahrt mit dem Wohnmobil endet auf demselben Parkplatz, auf dem sie begonnen hat, der Regisseur und der Produzent steigen aus, um sich zu verabschieden, sie umarmen sich lange und schon bei dieser Umarmung sieht man am Rücken des Schauspielers, der den Produzenten spielt, unter seinem Hemd, eine Erhebung, ein kleines Kunstblutpäckchen (das Hemd ist an dieser Stelle auch leicht aufgeschlitzt), das in dem Moment aufplatzt, in dem der Produzent im Film von hinten erschossen wird. Es ist nicht klar, ob der Filmcrew von Der Stand der Dinge diese Sichtbarkeit unterlaufen ist oder ob sie vielleicht auch als Teil der bösen Prophezeiung gelesen werden kann - ob der Produzent hier also das Mal seiner kommenden Erschießung, für ihn selbst unsichtbar, bereits auf dem Rücken trägt.

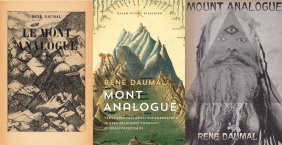

Der unvollendet gebliebene Roman Le Mont Analogue (1952) von René Daumal, an dem er bis zu seinem frühen Tod geschrieben haben soll, beginnt mit dem Bericht des Erzählers, er habe eines Tages einen Brief erhalten, adressiert an die Anschrift der Revue des Fossiles, in der zuvor ein Artikel des Erzählers über den Mont Analogue erschienen war. Dieser Artikel handelte von der Symbolkraft des Berges in der Mythologie – als Bindeglied zwischen der Ewigkeit des Himmels und der Welt der Sterblichen auf der Erde, des Göttlichen und des Menschlichen an sich. Nachdem alle realexistierenden Berge aus den Mythologien und der Bibel inzwischen bestiegen wurden, müsste man sich den wahrhaften Mont Analogue, den symbolischsten aller Berge, als einen vorstellen, dessen Gipfel »den Menschen, so wie sie die Natur geschaffen hat, […] unerreichbar, sein Fuß jedoch zugänglich« sei – »Er muss einzigartig sein und auf der Landkarte existieren. Die Pforte zum Unsichtbaren muss sichtbar sein.« Als theoretische Abhandlung über die Bergmetapher gedacht, inspirierte der Aufsatz den Schreiber des Briefes, den Alpinisten Pierre Sogol, von einer realen Expedition zu eben diesem Mont Analogue zu phantasieren und den Erzähler dazu aufzufordern, sich bald persönlich zu treffen, um die entsprechenden Vorbereitungen einzuleiten. Noch bevor er den Brief geöffnet habe, berichtet der Erzähler, sei er von einem seltsam prophetischen Gefühl befallen worden:

»Hinter den Fragen, die ich mir über den Absender und den möglichen Inhalt der Nachricht stellte, ließ eine vage, aber unabweisbare Vorahnung in mir das Bild von einem Pflasterstein im Froschsumpf Gestalt annehmen. Aus ihm stieg, wie eine Blase, das Eingeständnis auf, dass mein Leben seit einiger Zeit ziemlich stagnierte. Darum hätte ich beim Öffnen des Briefes nicht sagen können, ob er auf mich wie ein belebender oder ein fauler Lufthauch wirkte.«

Es kommt im Handlungsverlauf von Le Mont Analogue tatsächlich zum Aufbruch der Expedition, die den realen Fuß des analogischen Berges auf komplizierte Weise erreicht und den Aufstieg vorbereitet. Der Tod des tuberkulosekranken, 36-jährigen Daumal verhinderte den Fortgang der Handlung, sodass unklar bleibt, wie weit die Expedition in seiner Vorstellung hätte kommen können. Das Buch endet mit der Beschreibung der Gesellschaft, die sich am Fuß des Berges angesiedelt hat, deren Oberhäupter die Bergführer sind und die als Währung das seltene Mineral Peradam verwendet, ein besonders fester, lichtdurchlässiger Kristall, der nur denjenigen sichtbar wird, die nach ihm suchen.

Bei einer Expedition im Jahr 1977 entdeckte eine Forschergruppe des United States Antarctic Research Programms der Arizona State University um den Polarforscher Edmund Stump einen bis dahin unbenannten Berg im sogenannten Watson-Escarpment des Queen-Maud-Gebirges. Weil der Gipfel des Berges von Wolken verdeckt war (»obscured«), was Stump an René Daumals unvollendeten Roman erinnerte, wurde der Berg von der Polarexpedition Mount Analogue getauft und war von da an auf den Landkarten der Antarktis zu finden. In einer autobiographischen Publikation über seine Polarexpeditionen schreibt Stump: »I never feel more alive and in control than when I am in the field. The rewards transcend the science, which itself has been a fascinating journey.«

Schon einige Jahre vor der Benennung und der damit einhergehenden Verortung des Mount Analogue im Queen-Maud-Gebirge der Antarktis befasste sich der chilenische Regisseur Alejandro Jodorowsky mit Daumals Le Mont Analogue. Das Buch diente ihm als hauptsächliche Inspirationsquelle für seinen zweiten Langspielfilm The Holy Mountain (1973). In Jodorowskys Adaption befinden sich auf dem Gipfel des Holy Mountain neun Weise, die das Geheimnis der Unsterblichkeit hüten. Die Expedition, die ebenfalls aus neun Personen besteht, setzt sich zusammen aus Repräsentanten der Planeten des Sonnensystems, einem Namenlosen, der nur als the Thief bezeichnet wird, und dem spirituellen Führer (das Äquivalent zu Pierre Sogol, von Jodorowsky selbst gespielt). Im Verlauf der Handlung wird ein ausufernder symbolischer Bedeutungsüberfluss kreiert, der den Film zwangsläufig in eine Art Sackgasse treibt und der in seiner bunten Bildgewalt wohl so viel vom Budget verschlungen hat, dass gegen Ende eine visuelle Bescheidenheit Einzug hält, die in starkem Kontrast zum Anfang steht. An die Stelle des fehlenden Endes von Le Mont Analogue setzt Jodorowsky in The Holy Mountain – vielleicht aufgrund mangelnder Produktionsmittel – das tatsächliche Erreichen des Gipfels des heiligen Bergs und das Verschwinden aller visuellen Effekte bis auf einen letzten und durchaus wesentlichen: Als die Expedition auf dem Gipfel des Holy Mountain ankommt, sitzen dort um einen runden Tisch die neun Heiligen, die sich allerdings als Pappfiguren herausstellen. Der spirituelle Führer verwandelt sich in dieser letzten Szene des Films in den Regisseur Jodorowsky, der eine abschließende Rede hält und schließlich Anweisung gibt, mit der Kamera aus der Szene herauszufahren, bis die Beleuchter, Tonleute und der Rest der Crew sichtbar werden. Der Regisseur sagt, wenn sie schon nicht die Unsterblichkeit erlangt hätten, so hätten sie zumindest die Realität erlangt. Sie hätten in einem Märchen begonnen und seien zum Leben erweckt worden. Dies sei aber noch nicht die Realität, es sei nur ein Film: »We are images, dreams, photographs. We must not stay here - prisoners! We must break the illusion. Goodbye to the Holy Mountain. Real life awaits us.«

Der von Gott persönlich erteilte Auftrag, auf der Erde nach dem Heiligen Gral zu suchen, der entsprechend der mittelalterlichen Sage von König Artus und seinen Tafelrittern angenommen wird, wodurch auch sie sich auf eine irrationale Suche nach dem Unauffindbaren begeben, bildet den Hintergrund des ersten Langspielfilms der britischen surreal comedy group (Wikipedia) Monty Python, Monty Python and the Holy Grail (1975). Vor allem am Ende des Films, als der Sturm von König Artus Männern auf eine französische Burg jäh von englischen Polizisten unterbrochen und die Hauptfiguren verhaftet werden, zeigt sich die strukturelle Verwandtschaft zu Jodorowskys Inszenierung der Pilgerreise auf den Heiligen Berg sehr deutlich. Im Unterschied zu The Holy Mountain wird in Monty Python and the Holy Grail aber die übergeordnete Instanz der Wirklichkeit, die die Handlung, die erzählte Welt, die Fiktion und die Story am Ende auflöst, schon früh in den Film eingeführt und läuft die ganze Zeit über parallel zur Gralssuche auf einer Art Metaebene mit. In einer hart zwischen die Handlung geschnittenen Szene sieht man einen älteren Mann vor einer Burgruine stehen, eine Filmklappe wird zwischen ihn und die Kamera gehalten und eine Einblendung weist ihn als »A Famous Historian« aus. Dieser »berühmte Historiker« erzählt in ein paar Sätzen, wie sich die Handlung der mittelalterlichen Legende im weiteren Verlauf entwickelt, wird dann aber von einem vorüberreitenden Ritter mit dem Schwert erschlagen. Aus dem Bereich hinter der Kamera kommt eine Frau herbeigerannt, die wohl als die Ehefrau des Historikers identifiziert werden soll, sie ruft den Namen Frank und beugt sich über den Toten, dann nimmt der Film die Handlung dort wieder auf, wohin der kurze Exkurs des Historikers sie geführt hat. Von da ab werden allerdings immer wieder kurze Szenen in den Film eingestreut, in denen Ermittler in den typischen dunkelblauen Uniformen der englischen Polizei zu sehen sind, wie sie an Schauplätzen des Films ihren Ermittlungen nachgehen und die Spuren der Handlung verfolgen, um schließlich in der letzten Szene die einen Hügel hinabstürmenden Tafelritter abzufangen und den Film damit zu beenden (einer der Polizisten greift in die Linse der Kamera und der Film reißt ab). Die exzessive Feier des Unsinns und das durch das mittelalterliche Setting legitimierte Gemetzel und Geschlachte haben durch den Mord am »berühmten Historiker« offensichtlich eine Grenze überschritten und damit eine Ordnung verletzt, die nachträglich wiederhergestellt werden muss. Für die Länge des Films war es okay, sagt diese letzte Szene (die der Legende nach ebenfalls aus einem Mangel an Budget entstanden ist), vor der historischen Folie des mittelalterlichen Englands in comichaft überzeichneter Grausamkeit rumzualbern. Die vermeintlich seriöse Instanz der Geschichtsschreibung als Repräsentantin einer übergeordneten Wirklichkeit dabei aber einfach so ohne Not und Motivation abzuschlachten, muss sich am Ende rächen. Das Spiel hat sich seine eigenen Spielverderber mit ins Drehbuch geschrieben. Seine Protagonisten lassen sich ohne Gegenwehr abführen. Vielleicht auch selbst ein wenig erleichtert, dass nicht auch noch die französische Burg gestürmt werden muss.

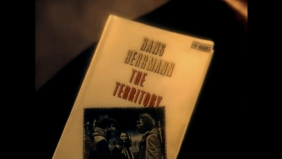

Die Schauspieler und die Filmcrew aus Wim Wenders‘ Der Stand der Dinge – im Film selbst Crew und Schauspieler von The Survivors, dem postapokalyptischen Schwarzweiß-Sience-Fiction-Film, dem im Verlauf der Produktion in Portugal das Material ausgeht – wurden nur wenige Wochen vor den Dreharbeiten in nahezu identischer Konstellation in Raúl Ruiz‘ ungelenkem Wanderhorrorfilm The Territory (O Território, 1981) eingesetzt. Dieselben Schauspieler spielten dort eine Gruppe Touristen, die sich bei einer Exkursion durch ein vermeintlich verfluchtes Waldgebiet immer weiter verirrt und dabei immer verrückter und aggressiver wird, bis sie sich schließlich gegenseitig umbringen und aufessen. Raúl Ruiz‘ Produktion ging während der Dreharbeiten tatsächlich das Geld und das Filmmaterial aus, sodass die Crew und die Schauspieler, die die Geschichte der verirrt im Wald Gestrandeten darstellen sollten, gestrandet auf die Wiederaufnahme ihrer Arbeit warten mussten. Der Legende nach besuchte Wim Wenders Ruiz und seine Crew am Set in Portugal, mit ein paar unbelichteten Filmrollen aus seinem Kühlschrank im Gepäck, ermöglichte so das Filmen weiterer Szenen und wurde gleichzeitig von diesem Besuch dazu inspiriert, selbst einen Film über eine gestrandete Crew in Portugal zu drehen – und dafür das identische Personal aus The Territory zu übernehmen. Die wechselseitige Beziehung zwischen Filmhandlung und unwägbarer Wirklichkeit, die die Arbeit an den Filmen, ihr Entstehen und ihren Fortgang bedingt und beeinflusst hat, wurde für alle Beteiligten quer über die Grenzen der Fiktion gespiegelt und verdoppelt, sodass Wenders‘ Film in gewisser Weise als Reenactment seiner eigenen Entstehungsgeschichte angesehen werden kann.

Der Schauspieler John Paul Getty III., der in The Territory den Fremdenführer spielt, der die Gruppe in den Wald bringt und dort dann zurücklässt (um wenig später tot aufgefunden und schließlich verspeist zu werden), ist in Der Stand der Dinge als der Drehbuchautor eingesetzt, der den Film mit seinen gesamten Ersparnissen mitfinanziert. Für Getty, der im wirklichen Leben vor allem dadurch Berühmtheit erlangte, dass er als Sechzehnjähriger von der ’Ndrangheta in Rom entführt wurde, um Lösegeld von seiner Familie zu erpressen, allerdings erst nach Monaten der Gefangenschaft und nachdem seine Entführer ihm ein Ohr abgeschnitten und es der Tageszeitung Il Messaggero zugeschickt hatten, tatsächlich freigekauft wurde, blieben diese beidseitig ineinander gespiegelten und miteinander verwobenen Filme die einzigen, in denen er als Schauspieler vor der Kamera stand, da er noch im Produktionsjahr von Der Stand der Dinge ein Gemisch aus Alkohol, Methadon und Valium zu sich nahm, das zu Leberversagen, einem Schlaganfall und einem mehrtägigen Koma führte, von dem er nie wieder vollständig genesen konnte.

In beiden Filmen geraten die Figuren, die von Getty verkörpert werden, mit den anderen Mitgliedern der Gruppe in heftigen Streit, verzweifeln an deren Verhalten und ihrer Uneinsichtigkeit und kapseln sich ab. Und obwohl die Figur des Fremdenführers in The Territory nicht überlebt, allein im Wald zu Tode kommt und schließlich gefunden und verspeist wird, scheint mir die Figur des Drehbuchautors in Der Stand der Dinge die tragischere zu sein. Der Drehbuchautor ist sozusagen als Mitgefangener der Situation am Set anwesend, mit seinem Geld und seiner Phantasie in die Produktion investiert, hat einen Traum und eine Vision von dem Film, dessen Realisation aber nicht mehr in seinen Händen liegt. Obwohl er unermüdlich weiterschreibt an den folgenden Szenen (für die kein Geld und kein Material mehr da ist), kommt er mit der erzwungenen Passivität am schlechtesten zurecht. In seiner Figur scheinen sich die Wut und die Verzweiflung über die Situation sehr viel tiefer zu manifestieren und mit einer eh schon stark vorhandenen Wut und Verzweiflung zu vereinen. Die Schlaflosigkeit der Figur des Drehbuchautors wurde einem Kommentar von Wim Wenders zufolge der Schlaflosigkeit des Schauspielers John Paul Getty III. nachempfunden, der die Nächte in dem verfallenen Hotel an der Atlantikküste ebenso nervös ketterauchend durchwacht hat wie seine Figur.

In der Eröffnungsszene von Raúl Ruiz‘ Territory sieht man einen kleinen Jungen in einem Eukalyptusbaum sitzen und ein Buch lesen. Als er vom ankommenden Fremdenführer gefragt wird, was er da lese, antwortet der Junge: »Hemingway. For Whom The Bell Tolls«. Später im Film, als die Gruppe bereits aufgebrochen ist, gibt es eine Szene, in der eines der Kinder von einem Erwachsenen auf die Schultern genommen wird und eine isländische Sagengeschichte erzählt bekommt, in der ein Hinterhalt in einem prophetischen Traum vorausgeträumt wird (»Neither his nor any other man’s destiny can be changed.«). Die Kamera fährt dabei in die Baumkronen über den Wandernden und eine ferne Totenglocke ist zu hören, vermutlich wieder in Anspielung an Ernest Hemingways Roman. Die Verbindung von The Territory zu For Whom The Bell Tolls, der Geschichte eines amerikanischen Freiwilligen im Spanischen Bürgerkrieg, bleibt den gesamten Film über rätselhaft – einzig das Motto des Romans, das titelgebende Gedicht von John Donne, in dem es heißt: »Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee« kann ebenso als Motto von The Territory und seinem kannibalistischen Horrorszenario gelesen werden.

Als am Ende des Films von den Wandernden nur noch eine Frau und der Junge, der ganz am Anfang im Eukalyptusbaum For Whom The Bell Tolls gelesen hat, übrig geblieben sind, gibt es einen Zeitsprung, man sieht die beiden zurück in der Zivilisation, ihre Geschichte wurde von einem Autor namens Hans Herrmann zu einem Bestsellerroman verarbeitet, der Junge scheint mit dem Leben in der Zivilisation allerdings unzufrieden. Sein Spielzeug und die Bücher, die auf seinem Bett verstreut liegen, langweilen ihn und er entschließt sich in der letzten Szene des Films zum Gang zurück in den verfluchten Wald:

»God, life is boring. I wish I were dead. Those stupid toys I used to play with. And that dumb book by Hemmingway – For Whom The Bell Tolls. And all those other dumb authors, those idiots.«

Auf dem Cover des Buches, das nach den Erlebnissen des Jungen und seiner Mutter im verfluchten Wald verfasst wurde und das der Film in diesen abschließenden Szenen zeigt, ist eine Abbildung aus dem Film selbst zu sehen: der von John Paul Getty III. gespielte Fremdenführer im Streit mit einem der Touristen. Die Aufnahme ist sozusagen der Gegenschuss der Filmszene des Streits, in der wir im Hintergrund gesehen haben, wie das Foto mit einer Polaroidkamera aufgenommen wurde.

Beim Streit derselben beiden Schauspieler in der Hotelbar in Der Stand der Dinge wird ebenfalls ein Polaroidfoto gemacht, von der Tochter des Regisseurs, gespielt von Camila Mora-Scheihing, deren Figur in der filmimmanenten Produktion The Survivors mit Superkräften ausgestattet ist (»she’s got a strange light in the eyes«) und die in The Territory von dem jungen Hemingwayleser im Streit um eine abgetrennte Hand erwürgt wird.

Bis zuletzt, erzählt der Regisseur Wim Wenders im Audio-Kommentar zu Der Stand der Dinge, war ihm nicht klar, ob neben dem Produzenten auch der Regisseur am Ende erschossen werden soll. Die Produktion des Films schaffte es mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gerade so bis zum letzten Drehtag, Material und Geld waren aufgebraucht, als der Regisseur und der Produzent sich auf dem Parkplatz vor dem Wohnmobil verabschiedeten. Wenders entschied sich dafür, auch den Regisseur sterben zu lassen. Nachdem der Produzent in den Rücken getroffen wurde und zu Boden gegangen ist, schaut sich der Regisseur nach allen Seiten um, ohne aber den Schützen zu entdecken. Er hält dabei eine Super-8 Kamera, die er die ganze Zeit über bei sich hatte, wie eine Pistole vor sich und zielt damit in alle Richtungen, bis ihn eine Kugel in die Brust trifft. Der Film endet mit der Perspektive der zu Boden gefallenen Kamera des Regisseurs. Im Audiokommentar von Wim Wenders heißt es zur Entscheidung, auch den Regisseur von den Gläubigern erschießen zu lassen:

»Eigentlich sind sie beide Opfer einer Idee vom Filmemachen, die es nicht mehr gibt.«

Der Wunsch, sich selbst auf der Leinwand sterben zu sehen (der überhaupt erst den Erzähler aus Die fürchterlichen Tage des Schrecklichen Grauens heraufbeschworen hat), ist vielleicht auch, wie die Expedition zum Mont Analogue oder die Suche nach dem Heiligen Gral, eine Sehnsucht danach, das Unauffindbare zu finden oder zumindest zu suchen. Die Sehnsucht nach einer Erfahrung, die eigentlich, im Rahmen der Grenzen, die uns die Wirklichkeit auferlegt, nicht gemacht werden darf, ohne mit dem Leben dafür zu bezahlen. Die dunklen Zeichen und prophetischen Träume, die diese Sehnsucht begleiten, zeigen an, dass das Tageslicht bei einer solchen Suche nicht unbedingt behilflich ist. Wenn das bewegte Bild eines Menschen, wie das Gespräch zwischen dem Regisseur und dem Produzenten in Der Stand der Dinge nahelegt, immer auch vom Tod erzählt, vom Verfall, vom Leberversagen und dem Verlust der Jugend, dann leuchtet das Licht, aus dem jeder Film letztlich doch besteht, nicht wie das Enlightenment der Aufklärung, sondern eher wie die ewig unsichtbaren Zentren der Galaxien, die Schwarze Löcher genannt werden, obwohl sie heller strahlen als die Sonne.

»Die Sehnsucht ist eine Wunde in der Realität«, heißt es in Slavoj Žižeks psychoanalytischer Betrachtung A Perverts Guide to Cinema (2006). Durch sie gelangen Inhalte in die Realität, die deren Festigkeit infrage stellen. Die Öffnung, die diese Wunde darstellt, erlaubt aber den Transfer in beide Richtungen. Vor diesem Hintergrund erscheint Alejandro Jodorowskys Adaption von Le Mont Analogue als höchst konsequent und absolut enttäuschend zugleich: die Wunde in der Realität, die die Sehnsucht gerissen hat (hier: der Fuß des analogischen Berges, die Pforte zum Unsichtbaren, die sichtbar wird), ermöglicht den Aufstieg auf den Holy Mountain. Die Suche nach dem Unauffindbaren, der Unsterblichkeit, führt aber zur Erkenntnis, nur Figuren in einem Film zu sein, Gefangene der Illusion und der Geschichten. Was die Filmfiguren finden, ist die Wirklichkeit der Filmproduktion und damit das genaue Gegenteil der Unsterblichkeit (»here we are: mortals, more human than ever.«). Und so ist vielleicht auch das Kunstblutpäckchen auf dem Rücken des Produzenten in Der Stand der Dinge eher als ein Mal, das von der Herkunft erzählt, zu verstehen. Als Rückkehr in die Ordnung der Realität – wie die Verhaftung der Ritter am Ende von Monty Python and the Holy Grail. Die Besteigung des symbolischen Bergs offenbart den Suchenden die dunkle Seite ihrer eigenen Sehnsucht: ihr Streben nach Unsterblichkeit ist es schließlich, das sie zu Todesboten werden lässt.