»Ich mache meinen Geist«. Zum 150. Geburtstag Paul Valérys

Vor 150 Jahren, am 30.10.1871, wurde der französische Denker und Schriftsteller Paul Valéry geboren. Ingo Ebener widmet ihm ein kurzes Porträt und zeichnet nach, wie sich Valéry mit den Cahiers, den Notaten seiner denkerischen Arbeit, aus einer Schreib- und Lebenskrise befreite.

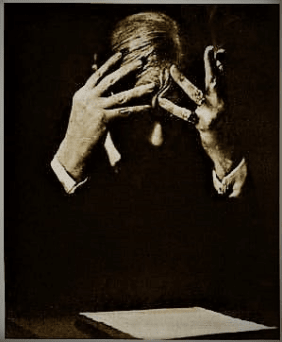

Paul Valéry vor dem unbeschriebenen Blatt

Vor 150 Jahren kamen zwei der größten französischen Schriftsteller zur Welt, die Adorno einmal nicht ganz zu Unrecht als Antipoden bezeichnete, ohne dass der eine und wahrscheinlich auch der andere dem vorbehaltlos zugestimmt hätte. Paul Valéry, den von mir Porträtierten, zeichnet jedoch stärker noch als Marcel Proust aus, was der wortmächtige Anführer der Surrealisten, André Breton, an ihm rühmte, nämlich dass er ein Bindeglied der Jahrhunderte war. In seiner Jugend steht Valéry dem Symbolismus nahe, der sich vor allem über den Einfluss Baudelaires gebildet hatte, aber erst in den 1880er-Jahren Manifeste wie dasjenige von Jean Moréas hervorbrachte, in dem der symbolistische Künstler zum »Feind der einfachen Bedeutungen und Aussagen, falscher Sentimentalität und objektiver Beschreibungen« erklärt wird, dem es darum geht »die Idee in eine sinnliche Form zu kleiden«. Gemeinsam mit seinem fast gleichaltrigen Jugendfreund André Gide träumt er davon, Teil eines literarischen Zirkels zu werden, von dem nur die Eingeweihten wissen, und dessen Meister am tiefsten in die geistige Erforschung der poetischen Sprache eingedrungen ist. Obwohl ihm dieser geheime König von Paris, Stéphane Mallarmé, schnell zu einem Ziehvater und liebenswürdigen Förderer wird, durchleidet Valéry die Leiden des jungen Dichters, den die Vollkommenheit der Vorbilder zerdrückt. An Gide schreibt er Anfang 1891 nach der Lektüre von Hérodiade: »Diese Verse nicht gemacht zu haben und trotzdem zu dichten! Und dieses vollkommene Gedicht bedrückt mich wie ein Gewissensbiß!« Vollkommenheit aber macht gerade betroffen, weil sie zum Verstummen wie zum Antworten aufruft. Valéry ist zerrissen und trägt diesen Zwiespalt mit aller Heftigkeit aus. Im selben Jahr klagt er Gide:

Die Leute, viele Leute halten mich für wenig oder gar nicht sentimental, für nur wenig philosophisch, eher für einen kleinen Grübler, der über ästhetischen Fragen hockt. Ich bewundere sie, dass sie mich so gut kennen. Ich gelte als sanft, ich bin heftig – aber zerstreut. Ich gelte als leichtfertige Seele, als fröhlich – ich bin die Grämlichkeit und der Jammer in Person! Aber ich lächle unverwandt.

Doch nicht nur die Beschäftigung mit der Dichtung bekümmert den jungen Valéry, eine Liebeskrise – die sich wohl nur im Inneren ereignete – spitzt sich derart zu, dass er in einer verregneten Nacht in Genua 1892 einen Zusammenbruch erleidet. Sein Ausweg besteht in einer radikalen Selbstanalyse von Geist und Bewusstsein. Sein Glauben an die Literatur erleidet dabei irreparable Schäden, weswegen er ihr für immer entsagen will. Auch wenn sich Valéry im Anschluss in eine bürgerliche Existenz flüchten kann, so bringt die Absage an die Literatur ein neues Problem mit sich, auf das sich nur mit einem neuen Anfang reagieren lässt.

Dass dieser neue Anfang – Valéry beginnt das erste seiner Cahiers 1894 – weiterhin im Schreiben besteht, ist bemerkenswert und macht eine vertiefende Erklärung notwendig. Wie kann es sein, dass Valéry der Literatur entsagt, dem Schreiben aber bis zum Ende die Treue halten wird? Die Antwort liegt darin, dass das Schreiben Teil eines Machens ist, es ist Teil einer Arbeit des Denkens, und es stellt sich sehr schnell heraus, dass Methoden und Mittel weit wichtiger als Resultate oder Fertiges sind. Damit ist ein Weg eingeschlagen, dessen Ende nicht absehbar ist, aber sollte man solch einen Weg denn ausschlagen? »Diese Notizhefte sind mein Laster« gesteht er sich rasch ein, »[s]ie sind auch Anti-Werke, Anti-Fertiges. Was das ›Denken‹ betrifft, sind Werke Verfälschungen, denn sie schalten das Vorläufige und Nicht-Wiederholbare aus, das Augenblickliche und die Mischung von rein und unrein, Ordnung und Unordnung.« Gerade weil es Valéry nicht darum geht, Bücher zu machen, sondern seinen Geist, kann er das Schreiben als Möglichkeit akzeptieren und nicht als ein bloß notwendiges Übel.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass der Weg des Denkens ein steiniger und vielleicht der steinigste ist, der sich gehen lässt. Wenige Jahre nachdem Valéry wie ein Bergsteiger seinen Geist zu erklimmen beginnt, stirbt im Jahre 1898 Mallarmé. Dieser schmerzliche Verlust verstärkt den Rückzug in die Innerlichkeit und es wird rund zwei Jahrzehnte dauern bis Valéry etwas veröffentlicht. Er ist überzeugt, dass Gefühle den Intellekt überrennen und er versucht daher seine intellektuelle Suche allen äußeren Reizen und Empfindungen so weit wie möglich zu entziehen. Valéry begeistert sich für René Descartes, den Schöpfer des radikalen Zweifels. Das Ich des Denkens, das Cogito, versucht er in all seiner Ausdehnung zu erkunden, auf die Probe zu stellen und gelangt – er hat sich längst einen eigenen Descartes erschrieben – zu einem Denken, das sich selbst in den Blick nehmen kann, um sich ein intellektuelles Schauspiel zu bieten. Wie groß dabei die Verlockung ist, das Körperliche zugunsten der intelligiblen Welt herabzusetzen, kann man Monsieur Teste entnehmen, diesem »Valéryschen Sonderling«, der, wie Walter Benjamin feststellte, gerade die »Negation« des Menschlichen verkörpert. Mag sich Valéry noch so sehr in den Absichten dieser von ihm erdachten Figur spiegeln, ein rein intellektuelles Wesen, frei von menschlich-tierischen Dummheiten, zu sein, weder ist Valéry das Menschliche fremd noch überzeugt ihn der Dualismus von Körper und Geist. Letztlich stellt er fest, dass er sich mit dem Körper arrangieren muss, wenn er seinen Geist trainieren möchte. Außerdem bemerkt er, dass auch sein Körper nur richtig funktioniert, wenn er seine Gedanken und Ideen zulässt. Das gelingt nicht ohne strenge Disziplinierung und schier unmenschliche Regelmäßigkeit. Jeden Morgen gegen fünf Uhr erhebt er sich noch schlaftrunken und ohne Ballast des Tages, um sich dem Wagnis seines eigenen Denkens auszusetzen. Fast sirupartiger Kaffee und Zigaretten helfen ihm dabei, das Körperliche in den Dienst des Denkens zu stellen, so dass er sich damit belohnen kann, Tag für Tag etwas Neues zu finden, sprich zu erfinden. Er schreibt: »Ich existiere, um etwas zu finden« und erklärt an anderer Stelle: »Gut verstehe ich nur, was ich erfunden habe …«

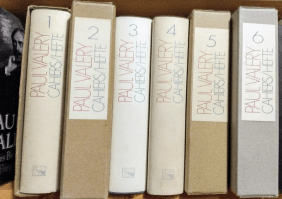

Neben der Gefühlswelt ist auch die Sprache selbst ein Problem. Wer so sehr auf Klarheit bedacht ist wie Valéry, der gerät notwendigerweise in einen Konflikt mit der Sprache, dem sich aber – und auch dies ist die Sache eines kritischen Denkens – nur sprachlich entgegenwirken lässt. In der Bündelung der vier kantischen Fragen: Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch? zu einer einzigen: Was kann ein Mensch? erfährt Valéry ein Kopfschmerz bereitendes Leitmotiv. Ihm hilft seine – bei aller Skepsis und Kraft zur strengen Beobachtung – unvergleichliche und mühelose Begeisterungsfähigkeit: »Wie ich es auch anstelle, mich interessiert alles«, gesteht er in den Cahiers. Nichts ist ihm zu kompliziert: Mathematische Theoreme, experimentelle Physik, Politik, philosophische Denkgebäude, Kunst, Musik, Psychologie etc. etc. Die Experimente des Geistes, die Valéry in und mit den Cahiers wagt, die ihm Rettungsanker, Gehirnwiese und Trainingsraum sind, bleiben bis zu seinem Tod 1945 eine große Konstante in seinem Leben. Und durch sie – denn er kann, weil er denken will, nicht von den Worten lassen – findet er derart erfolgreich zur Literatur zurück, dass er Anfang der 20er-Jahre zum größten lebenden Dichter Frankreichs gewählt wird, nach so bedeutenden Veröffentlichungen wie La Jeune Parque und Le Cimetière marin. Die Lektüre der Cahiers – ihre maßgebliche Edition umfasst mit 3400 Seiten nur rund zehn Prozent der Gesamtmenge – hilft dabei zu verstehen, dass Valéry, dem immer etwas von der Aura des feingebildeten und strengen Aristokraten anhaftete, der seine Verse nur mit Samthandschuhen anpackte, in Wirklichkeit ein radikaler Artist war, der das Wagnis der Frage liebte.

Dieser »freieste, von allen eingewurzelten und zu Konventionen gewordenen Traditionen unabhängigste« Denker, wie es Karl Löwith so treffend formulierte, feiert nun am 30. Oktober seinen 150. Geburtstag. Zwar schrieb dieser alles andere als kleine Grübler in erster Linie nicht für Leser und schon gar nicht für ein literarisches Publikum; die so beharrlich abgegraste Wiese seines Denkens entpuppt sich immer wieder als ein nicht enden wollender Teppich, der für alle ausgebreitet daliegt. (Ob sich auf ihm auch fliegen lässt?) Nirgendwo sonst kann man einem Denker auf das Intimste zusehen, wie er seinen Geist macht, getreu der Devise: »Die anderen machen Bücher. Ich mache meinen Geist.«

Die in sechs Bänden bei S. Fischer auf Deutsch erschienene Edition wurde von Hartmut Köhler und Jürgen Schmidt-Radefeldt herausgegeben. Ihr liegt die Ausgabe von Judith Robinson in der ›Bibliothèque de la Pléiade‹ zugrunde. In den letzten Jahren wurden unter der Leitung Michel Jarretys die Cahiers der Jahre 1894-1914 transkribiert und publiziert. Ihnen Allen sei an dieser Stelle für ihre herausragende Leistung gedankt!

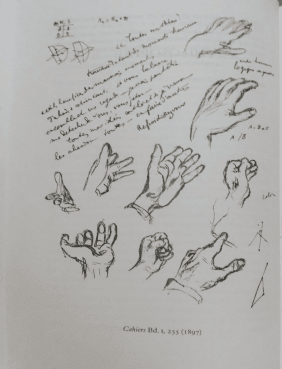

Valérys Einträge in den Cahiers enthalten auch einige Zeichnungen und Skizzen

Ingo Ebener, geboren 1987 in Frankfurt am Main. Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft und der Philosophie in Frankfurt am Main, Magisterarbeit über Maurice Blanchot. Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Dichter. Verschiedene Veröffentlichungen. Seit März 2021 freier Mitarbeiter im Lektorat der S. Fischer Verlage der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe der Werke Thomas Manns.