Das Kommunistische Manifest. Die ve ...

Der Originaltext des »Kommunistischen Manifests« von Karl Marx und ...

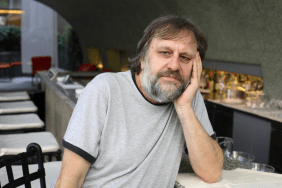

Welche Geister suchen uns heute heim? Diese Frage beantwortet Slavoj Žižek in seinem Beitrag bezugnehmend auf und anlässlich des Geburtstages von Karl Marx.

Die Paradoxa des zeitgenössischen globalen Kapitalismus konfrontieren uns auf neue Weise mit der Frage nach der Geisterhaftigkeit, nach den Geistern, die uns in unserer besonderen historischen Situation heimsuchen. Der berühmteste Geist, der in den letzten 150 Jahren herumspukte, war kein Gespenst der Vergangenheit, sondern der Geist der (revolutionären) Zukunft – derjenige aus dem ersten Satz des Kommunistischen Manifests. Die automatische Reaktion des aufgeklärten liberalen Lesers von heute ist: Liegt der Text bei so vielen empirischen Fakten in Bezug auf das Bild der sozialen Situation sowie auf die revolutionäre Perspektive, die er stützt und propagiert, einfach falsch? Gab es je ein politisches Manifest, das so deutlich von der nachfolgenden historischen Realität widerlegt worden ist? Ist das Manifest nicht bestenfalls die übertriebene Extrapolation bestimmter Tendenzen, die man im 19. Jahrhundert ausmachen kann? Doch nähern wir uns dem Manifest von entgegengesetzter Seite aus: Wo leben wir heute, in unserer globalen »Post-« Gesellschaft (postmodern, postindustriell)? Der Slogan, der sich immer stärker aufdrängt, ist der der »Globalisierung«: das brutale Aufzwingen eines einheitlichen Weltmarkts, der alle lokalen ethnischen Traditionen bedroht inklusive die Form des Nationalstaats. Ist aber im Hinblick auf diese Situation die Beschreibung des sozialen Einflusses der Bourgeoisie, die man im Manifest findet, nicht aktueller denn je?

»Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen.

Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden.

An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.«

Beschreibt das nicht mehr denn je unsere heutige Realität? Die Autos von Toyota werden zu 60 Prozent in den USA gefertigt, die Hollywood-Kultur dringt noch in die entferntesten Winkel des Globus… Und gilt das Gleiche nicht für alle Formen ethnischer und sexueller Identität? Sollten wir nicht Marx‘ Formulierung dahingehend ergänzen, dass auch die sexuelle »Einseitigkeit und Beschränktheit mehr und mehr unmöglich« wird und dass in Bezug auf Sexualpraktiken »alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige entweiht wird«, so dass der Kapitalismus dazu neigt, die normative Standardheterosexualität durch eine Wucherung von instabilen und wechselnden Identitäten und/oder Orientierungen zu ersetzen? Das Feiern von »Minderheiten« und »Marginalisierten« heutzutage ist die Position der herrschenden Mehrheit – sogar Anhänger der Alt-Right-Bewegung, die sich über den Terror der liberalen politischen Korrektheit beschweren, stellen sich als Schutzpatrone einer gefährdeten Minderheit dar. Oder die Kritiker des Patriarchats, die dagegen kämpfen, als ob das Patriachat noch eine hegemoniale Position darstellen würde, und die nicht zur Kenntnis nehmen, was Marx und Engels vor mehr als 150 Jahren im ersten Kapitel des Kommunistischen Manifests geschrieben haben: »Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört.« – Das wird immer noch von solchen linken Kultur-Theoretikern ignoriert, die ihre Kritik auf die patriarchale Ideologie und Praxis richten. Sollten wir uns nicht langsam fragen, warum die Kritik am patriarchalen »Phallogozentrismus« usw. genau in dem historischen Moment – nämlich unserem – zu einer zentralen Zielscheibe geworden ist, als das Patriarchat endgültig seine hegemoniale Rolle eingebüßt hat, als es in wachsendem Maße durch den Marktindividualismus der Rechte beiseite gefegt wurde? Was wird aus den patriarchalen Familienwerten, wenn ein Kind seine Eltern wegen Vernachlässigung und Missbrauch verklagen kann, das heißt wenn Familie und Elternschaft de iure auf einen zeitgebundenen und auflösbaren Vertrag zwischen Individuen reduziert werden? (Zufällig war sich Freud dessen nicht weniger bewusst: Der Niedergang des ödipalen Modells der Sozialisierung war für ihn die historische Bedingung für den Aufstieg der Psychoanalyse.) Anders gesagt, die Kritik, dass die Ideologie des Patriarchats heutzutage immer noch die vorherrschende Ideologie darstellt, ist heutzutage die vorherrschende Ideologie – ihre Funktion für uns besteht darin, die Sackgasse der hedonistischen sexuellen Freizügigkeit zu vermeiden, die tatsächlich vorherrschend ist.

Marx selbst unterschätzte mitunter diese Fähigkeit des Kapitalismus, den transgressiven Druck, der ihn bedroht, aufzunehmen. So behauptete er in seiner Analyse des damaligen amerikanischen Bürgerkriegs, dass weil die englische Textilindustrie als Rückgrat des Industriesystems nicht ohne die Versorgung mit billiger Baumwolle aus dem amerikanischen Süden überleben könne, die nur durch Sklavenarbeit möglich sei, England zur direkten Intervention gezwungen sei, um die Abschaffung der Sklaverei zu verhindern. – Also ja, diese globale Dynamik, die alles Stehende und Ständische verdampfen lässt, ist unsere Realität – unter der Bedingung, dass wir nicht vergessen, das Bild aus dem Manifest durch sein inhärentes dialektisches Gegenteil zu ergänzen, der »Vergeisterung« ebenjenes materiellen Produktionsprozesses. Während der Kapitalismus die Macht der alten traditionellen Geister aufhebt, bringt er seine eigenen monströsen Geister hervor. Das heißt, dass der Kapitalismus die radikale Säkularisierung des Soziallebens nach sich zieht – er zerfetzt gnadenlos jegliche Aura authentischer Vornehmheit, Heiligkeit, Ehre usw.:

»Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.« (1. Das Kommunistische Manifest)

An diesem Punkt erreichen wir die höchste Ironie dessen, wie Ideologie heutzutage funktioniert – sie erscheint genau als ihr Gegenteil, als radikale Kritik ideologischer Utopien. Die vorherrschende Ideologie heute ist keine positive Vision irgendeiner utopischen Zukunft, sondern eine zynische Resignation, ein Akzeptieren, »wie die Welt wirklich ist«, begleitet von einer Warnung, dass wenn wir (zu viel) ändern wollen, nur totalitärer Schrecken folgen würde. Jegliche Vorstellung einer anderen Welt wird als Ideologie verworfen. Alain Badiou hat das wunderbar und präzise benannt: Die Hauptfunktion ideologischer Zensur besteht heute nicht darin, tatsächlichen Widerstand zu brechen – das ist der Job der repressiven Staatsapparate –, sondern die Hoffnung zu zerstören und jedes kritische Projekt sofort als Einschlagen eines Wegs zu denunzieren, an dessen Ende so etwas wie der Gulag liegt. Das hatte Tony Blair im Sinn, als er neulich fragte: »Ist es möglich, eine Politik dessen zu definieren, was ich post-ideologisch nennen würde?« (2.) In ihrer traditionellen Form dreht Ideologie die bekannte Wendung »Du musst schon blöd sein, um das nicht zu sehen!« um in: Du musst blöd sein, um – was zu sehen? Das ergänzende ideologische Element, das einer wirren Situation Bedeutung verleiht. Beim Antisemitismus zum Beispiel muss man (blöd genug sein, um zu) sehen, dass »der Jude« der geheime Akteur ist, der im Verborgenen die Strippen zieht und das soziale Leben kontrolliert. Heute jedoch behauptet die herrschende Ideologie der Alternativlosigkeit in ihrem überwiegend zynischen Funktionieren, dass »man schon blöd sein muss, um das zu sehen« – was? Die Hoffnung auf einen radikalen Wandel.

Die fundamentale Lektion der »Kritik der politischen Ökonomie«, die Marx in den Jahren nach dem Manifest ausgearbeitet hat, lautet jedoch, dass diese Reduktion der himmlischen Schimären auf die brutale ökonomische Realität eine Geisterhaftigkeit ganz eigener Art erschafft – das ist der Kern des »epistemologischen Bruchs« von Marx, der mit den Manuskripten zum Grundriss beginnt und seinen letzten Ausdruck im Kapital findet. Vergleichen wir den Ausgangspunkt des Kapitals mit demjenigen im ersten Teil der Deutschen Ideologie, Marx‘ detailliertester Darstellung seiner frühen Ansichten (und die in der Periode verfasst worden ist, zu der auch das Manifest zählt). In dem, was als eine offensichtliche direkte Bezugnahme auf den »wirklichen Lebensprozess« als Gegenteil ideologischer Phantasmagorien dargestellt wird, herrscht unhistorische Ideologie in Reinform:

»Die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind keine willkürlichen, keine Dogmen, es sind wirkliche Voraussetzungen, von denen man nur in der Einbildung abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktion und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die durch ihre eigne Aktion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind also auf rein empirischem Wege konstatierbar. […] Man kann die Menschen durch das Bewußtsein, durch die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren, ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst.« (3.)

Diese materialistische Herangehensweise wird dann aggressiv der idealistischen Mystifizierung entgegengesetzt:

»Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der Erde zum Himmel gestiegen. D.h., es wird nicht ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen; es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. Auch die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen behalten hiermit nicht länger den Schein der Selbständigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein.« (4.)

Diese Haltung kulminiert in dem urkomisch-aggressiven Vergleich: Philosophie ist verglichen mit dem Studium des wirklichen Lebens wie Masturbation verglichen mit dem echten Sexualakt: Mit seiner Problematik des »Warenfetischismus« hat Marx eine Phantasmagorie/Illusion entdeckt, die nicht einfach als Sekundärreflexion verworfen werden kann, weil sie im innersten Zentrum des »wirklichen Produktionsprozesses« wirksam ist. Betrachten wir den Anfang des Unterkapitels über Warenfetischismus im Kapital:

»Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, daß sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken.« (5.)

Marx behauptet hier nicht in der üblichen »marxistischen« Art der Deutschen Ideologie, dass eine kritische Analyse darlegen sollte, wie eine Ware – die als ein mysteriöses theologisches Ding erscheint – aus dem »gewöhnlichen« realen Lebensprozess entstehen kann; er behauptet im Gegenteil, dass die Aufgabe einer kritischen Analyse darin bestehe, die »metaphysischen Spitzfindigkeiten und theologischen Mucken« in demjenigen zutage zu fördern, was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Gegenstand aussieht. Der Warenfetischismus (unser Glaube, dass Waren magische Objekte und mit einer innewohnenden metaphysischen Macht begabt seien) hat seinen Sitz nicht in unserem Geist, in der Art, wie wir die Realität (falsch) wahrnehmen, sondern in unserer sozialen Wirklichkeit. (Man beachte die strikte Homologie zu Lacans Begriff der Phantasie als konstitutiv für jeden »realen« Sexualakt: Für Lacan ist unser »normaler« Sexualakt genau »Masturbation mit einem realen Partner«, das heißt, in diesem Akt beziehen wir uns nicht auf den realen Anderen, sondern auf den Anderen als auf das Phantasie-Objekt reduziert – wir begehren den Andern, insoweit er/sie zu den Koordinaten der Phantasie passt, die unser Begehren strukturieren.) Dadurch schließt sich der Kreis: Wenn Marx von der Prämisse ausgeht, dass die Kritik der Religion der Anfang aller Kritik ist, und dann zur Kritik der Philosophie übergeht, zur Kritik des Staats usw. und bei der Kritik der politischen Ökonomie endet, hat ihn diese letzte Kritik wieder an seinen Ausgangspunkt zurückgebracht, den »religiösen«-metaphysischen Moment, der im Innersten der »irdischsten« ökonomischen Aktivität am Werk ist.