Die Anmut der Großzügigkeit. Marilynne Robinson in Köln

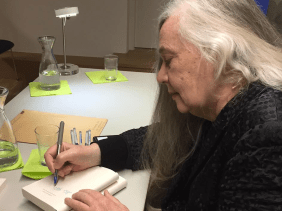

Hans Jürgen Balmes, Programmleiter der Internationalen Literatur bei S. Fischer, erzählt von seinen Tagen mit der US-amerikanischen Autorin Marilynne Robinson.

»Eine gedruckte Seite ist für mich eine Partitur«, wird Marilynne Robinson am Ende des Tages auf der Lesung sagen, ihren Roman ›Gilead‹ aufschlagen und ihre Sätze mit einer leicht über den Worten schwebenden Stimme anlesen, um sie dann durch die Worte zu bewegen. Ihre helle Stimme wird die dunklen Vokale intonieren, die ihren Helden John Ames lebendig werden lassen. Man vergisst beinahe, dass hier ein Priester auf dem Totenbett schreibt, man hört das hinreißend gerissene Lachen der Mechaniker, man sieht den Wind in das Laub fahren, ein Leben entsteht aus Worten, Sätzen, Stimme.

Die Geschichte spielt in einem der kleinen, vergessenen Orte im Mittleren Westen der USA. Heute vermutet man hier die Trump-Wähler, aber Marilynne Robinsons Bücher erzählen eine andere Geschichte über Idaho, Montana, Iowa, ein vergessenes Kapitel der Historie, das sie selbst erst entdeckte, als sie hierher gezogen war, um in Iowa zu unterrichten. Die berühmte »Underground Railraod«, der geheime Fluchtpfad für entflohene Sklaven, wurde über weite Strecken von hier aus organisiert, Lincoln und General Sherman stammten aus dem Mittleren Westen, hier durften Frauen zuerst aufs College. Möglich gemacht wurde das von keinem der reaktionären Haudegen, die die »Frontier« der damals bewohnten Welt aufsuchten, um ihren Machismo auszuleben, sondern durch eine Schar utopisch motivierter Siedler. Sie kamen her, gelockt vom billigen Land, mit der Hoffnung, prosperierende Städte zu gründen und durch das Versprechen von Emanzipation und Gleichberechtigung Gleichgesinnte zu gewinnen.

Marilynne Robinsons Augen funkeln. Nach dem Besuch im Museum Ludwig mit den neusten Bildern von Gerhard Richter trinken wir Kaffee in der Espresso-Bar neben dem Museum Kolumba. Sie erzählt von ihrer eigenen Überraschung, als sie die Geschichte von Iowa und den ersten Siedlern wiederentdeckte. Es war ein auch in den USA vergessenes Kapitel der Geschichte. Und sie überrascht uns zum ersten Mal an diesem Tag mit ihrer Gabe, die Perspektive umzukehren und alles neu erscheinen zu lassen. Na klar, wir erinnerten uns an John Fords Film »Young Mr Lincoln« mit John Steward, und Richard Powers vermutet, dass in der Hütte, aus der sein Haus in Champagne, Illinois entstand, Lincoln auf seinen Dienstreisen übernachtet hat. Aber das scheint ein fernes Amerika zu sein, genauso unvorstellbar wie die Tatsache, dass Lincoln Republikaner war. Und doch, wenn man nur an der heute trüben Oberfläche herumpolierte, entdeckte man eine Gegengeschichte zur Misere der Gegenwart. Ein utopisches Aufblitzen.

Leider wussten die Siedler zu wenig von dem Klima der neuen Gegenden und wurden von Dürrekatastrophen und Wirtschaftskrisen heimgesucht. Davon erzählen Marilynne Robinsons Bücher: die karge Welt der ausgedörrten Prärie, der Hunger, der die Menschen umtreibt. An diesem Nullpunkt der Existenz setzen ihre Erzählungen an: Als könne man erst vom Menschen erzählen, wenn er vor der leeren Leinwand steht und beginnt nachzudenken. Über sich, über seine Familie, die Gemeinschaft, in der er lebt, über Gott. Und an diesem Punkt sind sich alle Menschen überraschend sehr ähnlich. Sie erzählt von ihrem Besuch im Iran, wo sie bei ihrer Übersetzerin wohnte und beim Gespräch mit ihren Lesern merkte, wie ähnlich wir Menschen uns alle doch sind. Und wie verwunderlich es doch sei, dass wir uns immer nur über die Differenzen wahrnehmen. Plötzlich ist gar nicht die Differenz das Problem, sondern die Wahrnehmung davon.

Klar, dass solche Gedanken einen Präsidenten wie Barack Obama mehr interessierten als seinen Nachfolger. Und so ist es eigentlich kein Wunder, dass Marilynne Robinson und Barack Obama Freunde wurden, nachdem Obama ihr einen Brief geschrieben hat, in dem er seine Begeisterung über ›Gilead‹ ausdrückte. Seitdem haben sie sich oft gesehen, Obama hat mit ihr ein Gespräch geführt, dass in der »New York Review of Books« erschien (hier nachzulesen). Wird es ein zweites Gespräch geben? Wieder funkeln die Augen, »well, you know«, die Briefe liegen in einem Bankschließfach.

Am nächsten Tag liest sie beim Frühstück ein vergessenes Buch aus dem 19. Jahrhundert über Engel - den Stoff für die Reflexionen, wie sie John Ames anstellt, findet sie in theologischen Büchern. Sie ist von dem Buch genauso verwundert wie von dem römischen Mosaik neben dem Kölner Dom: sie begeistert sich für die Gabe der Menschen, alles mit Ornamenten auf ein anderes Maß zu rücken – auf sein Maß. Aber sie will das andere Maß nicht vergessen. Was sie von Calvin als wichtigstes lernte, ist eine Maxime, die jeder in ihrer Umgebung gleich als große Einladung bemerkt: Jede Begegnung mit einem Mitmenschen war für Calvin eine Begegnung mit jemandem, dem Gott sein Antlitz verliehen hat. Hierher kommt ihre anmutige Großzügigkeit, mit der sie jedem begegnet und immer das Beste von ihm annimmt. Das ist ihre frohe Botschaft, die vor dem Hintergrund leuchtet, dass den Menschen das »Privileg der Sterblichkeit« gegeben ist: wir wissen von unserer Sterblichkeit, was uns anspornen muss, das Leben gerechter, offener, befreiter zu führen.

*

Am letzten Tag der Lesereise sind wir in München. Zum Abschied machen wir einen Spaziergang: durch die Universität, an der Schelling lehrte, das Treppenhaus, in dem die Geschwister Scholl ihre Flugblätter herabregnen ließen. Ihr gefällt das Ornament auf dem Dach der Universitätskirche, sie bemerkt den hellen Schein auf der weißen Rose in der Gedenknische und den Klang der dicken Tassen im Café in der Amalienstraße. Und überhaupt: keinen Cappuccino auslassen!