Fahrtenschreiber – Lektoren unterwegs

Der irische Autor Joseph O’Connor war eine Woche lang in Deutschland, um seinen neuen Roman ›Die wilde Ballade vom lauten Leben‹ vorzustellen. Seine Lektorin Jasmin Düring berichtet von Tagen voller Literatur und Musik.

Unterwegs mit Joseph O’Connor

Ich bin schon bereit zu kapitulieren. Sechs Minuten bleiben bis zur Abfahrt des Zugs, aber Joseph sagt, es würde ihm nichts ausmachen, es zu versuchen. Also rennen wir, die Reisetaschen unter die Arme geklemmt, durch den Frankfurter Flughafen. Er sagt, er sei nicht sportlich, aber mich hängt er locker ab. Auf der Rolltreppe hole ich ihn schnaufend ein. Fünf Minuten nach meiner ersten Begegnung mit Joseph O’Connor sitzen wir nun atemlos nebeneinander, rote Köpfe, rasender Puls, in Schweiß gebadet.

Hätten wir diesen Zug verpasst, wären wir zu spät zur ersten Lesung gekommen. Ihm ist es auch ganz recht, dass er sich vorher im Hotel noch umziehen kann. »Ich sehe aus wie ein Drogendealer«, sagt er und grinst. Schwarze, weite Stoffhose, Hawaiihemd, Sonnenbrille. »Stimmt«, sage ich.

Auf der Fahrt nach Hannover erzählt er mir von dem Zimmer, in dem er schreibt. Ich stelle es mir vor wie ein kleines Gartenhäuschen. Vom Haus aus sieht man es nicht, sagt er. Es ist versteckt zwischen Bäumen und Büschen und sein ganz privater Bereich. Noch nie hat seine Frau diesen Raum betreten. Seine Söhne vielleicht zwei- oder dreimal, um ihm beim Aufräumen zu helfen. Joseph ist ein Familienmensch. Er spricht viel über sie. Seine Frau, seine Söhne, seine Geschwister. Bis auf einen Bruder sind alle Künstler. Schriftsteller, Malerinnen, Musikerinnen. In Irland sei es etwas Ehrenwertes zu schreiben, erklärt er später bei der Lesung im Literaturhaus Hannover. Irische Eltern sind stolz, wenn der Sohn verkündet, er wolle Schriftsteller werden; in anderen Gegenden der Welt ruft man einen Exorzisten.

Joseph hat das Publikum sofort auf seiner Seite. Alles, was er sagt, ist lustig oder scharfsinnig, meistens beides. Ich staune über seine rhetorische Brillanz und werde nie verstehen, wie man so entspannt auf eine Bühne segeln kann.

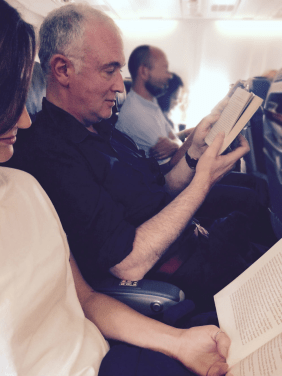

Der Flieger, der uns nach Zürich bringen soll, ist winzig. Wir fühlen uns beide etwas unwohl – Joseph weil er nicht ganz an die Flugfähigkeit dieses Spielzeugs glaubt, ich weil mein Magen sich beim schunkelnden Start umdreht – also lenken wir uns ab. Ich habe mein Buch am Flughafen liegen lassen und Joseph gibt mir Lorrie Moores ›Bark‹, sein momentanes Lieblingsbuch, das später mein Abschiedsgeschenk sein wird.

Hannes Hug entlockt Joseph auf der Bühne des Züricher Kaufleuten Privates. Joe erzählt von seiner Zeit in Nicaragua, wo er als junger Mann den Kondolenzen entfloh, nachdem seine Mutter gestorben war. Diese Reise hat ihn nachhaltig geprägt und man merkt, dass seine linke politische Einstellung mehr ist als blanke Theorie. Als Joe von seiner Begegnung mit Patti Smith erzählt, habe ich Gänsehaut. Ich kenne die Geschichte, denn sie passiert in etwa so, wie er sie jetzt auf der Bühne erzählt, seinem Protagonisten Robbie. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie wirklich einmal getroffen hat, einen Tag vor Weihnachten. Noch als er vor ihrer Tür steht, glaubt er, jemand habe sich einen Spaß mit ihm erlaubt. Doch da steht sie. Patti Smith.

Joe wusste schon mit vierzehn, dass er Schriftsteller werden will; seit er ›Der Fänger im Roggen‹ gelesen hat. Es ist das eine Buch, zu dem er immer wieder zurückkehrt. Hätte er es nicht gelesen, säße er heute Abend nicht hier, sagt er. Man spürt die Rührung im Saal. Vielen der Zuhörer hat das Buch viel bedeutet. Auch mir.

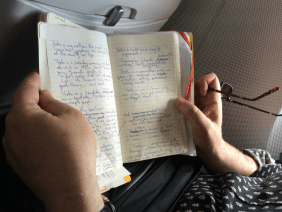

Am nächsten Tag wartet der nächste kleine Flieger auf uns und wir reden uns ein, dass er etwas stabiler aussieht als der gestrige. Joe hat sein rotes Notizbuch auf dem Schoß, das seine Söhne ihm geschenkt haben. Es ist gleichzeitig Kalender und Ort für Ideen. Links die Realität, rechts die Fiktion. »Könnte sein, dass da irgendwo ein Roman drinsteckt«, sagt er.

Natürlich fragen ihn alle nach seinem nächsten Buch. Eigentlich wollte er eine Pause machen, ein Jahr lang nicht schreiben, denn seine Professur für Kreatives Schreiben an der University of Limerick nimmt ihn in Anspruch und er nimmt sie sehr ernst. Ständig brütet er über den Texten seiner Studenten. Aber er hat schon drei oder vier Ideen für seinen neuen Roman. Kenne ich Morrissey? Es dauert ein bisschen, bis der Groschen fällt. Die Smiths? Ja, die kenne ich. Der Sänger, Morrissey, hat ein Lied geschrieben: ›The more you ignore me, the closer I get‹. So geht es der Muse mit Joseph O’Connor.

Unser nächstes Ziel ist Regensburg. Als wir ankommen, regnet es, aber Joe ist hingerissen von den schmalen Gässchen und den Fachwerkhäusern, außerdem gibt ihm der Regen ein tröstliches Heimatgefühl.

Bevor wir zur Buchhandlung Dombrowsky laufen, nehmen wir einen Drink im Restaurant des Hotels und malen uns aus, wie Herr Dombrowsky wohl sein mag. Ein Name wie aus einem Dostojewskij-Roman. »Groß«, glaubt Joe. »Groß wie ein Bär«. Ich stimme zu. »Mit Bart und Brille«. Auf jeden Fall ein Buchhändler der alten Schule, herzlich und warm. Wie die meisten Menschen, die Bücher lieben. Joe trinkt Wodka mit Orangensaft. »Ein solider Drink«, sagt er. »Jackie Brown«, nicke ich.

Herr Dombrowsky ist kleiner als ein Bär und hat keinen Bart, aber herzlich ist er und als er aus dem Roman liest, spürt man, wie sehr ihn die Geschichte von Robbie, Fran, Trez und Séan berührt. Auch dieser Abend ist ganz anders als die vorigen. Es geht tiefer hinein in das Buch. Die Worte klingen nach, während wir ›Brown Eyed Girl‹ und ›Downtown Train‹ auf Gitarre und irischer Bouzouki hören. Joe gefällt es, wie das Publikum wegdriftet, jeder hat seinen eigenen Soundtrack, sagt er, und die Musik öffnet Türen zur eigenen Gefühls- und Gedankenwelt. Joe lässt sich von den Songs inspirieren und liest spontan ein paar Seiten aus dem Roman, womit er die wohldurchdachte Dramaturgie der Veranstaltung etwas ins Wanken bringt. Doch der Moderator ist Profi genug und lässt die Karteikarten Karteikarten sein; er habe ohnehin gehofft, dass diese Stelle noch gelesen wird, erzählt er. Überhaupt müsse man eigentlich den ganzen Roman vorlesen. Mir würde das gefallen. Ich kenne das Buch innig, aber mit jedem Leser nimmt die Geschichte neu Gestalt an. Joe meint, es sei überhaupt der Leser, der den kreativen Prozess in Gang setzt. Der Autor setze nur Tinte auf Papier. Die Musikalität der Sprache entfalte sich erst beim Lesen. Deshalb empfiehlt er auch seinen Studenten, ihre Texte am Ende des Tages laut vorzulesen. »Sprache ist nämlich vor allem Klang, nicht Tinte auf Papier.«

An diesem Abend sprechen wir viel über Musik. Ulrich Dombrowsky ist ein großer Musikkenner und ich verrate Joe, dass ›Cecilia‹ von Simon & Garfunkel eines meiner Lieblingslieder ist. Am nächsten Tag, auf dem Weg zum Flughafen, trällert er es im Flughafenshuttle, das wie ein Schulbus anmutet. Die Außenbezirke von Regensburg, durch die wir schaukeln, um die anderen Fahrgäste einzusammeln, sind ein bisschen wie Joes Luton, »wo das Licht dunkler wird, wenn man den Wasserkocher in die Steckdose steckt«.

Unser letzter gemeinsamer Flug geht nach Köln. Diesmal in einem ernstzunehmenden Flugzeug. Wir werden beide ein bisschen traurig, doch die Vorfreude auf den bevorstehenden Abend überwiegt. Gerd Köster, selbst Musiker, gibt der wilden Ballade vom lauten Leben noch mal einen ganz eigenen Sound. Die Leute lachen Tränen; ich auch, obwohl ich immer schon weiß, was kommt. Margarete von Schwarzkopf, die wir am ersten Tag unserer Reise in Hannover kennengelernt haben, moderiert und versteht sich prächtig mit Joe. Sie ist eine große Kennerin der irischen Literatur und liebt seinen irischen Humor.

Ich staune immer noch, wie tiefenentspannt er ist. Er bereite sich nicht vor, erzählt er mir später. Lesungen seien der einfache Teil seines Jobs. Das Schreiben sei viel schwieriger. Er plaudert ja nur, wie bei einem Kaffee. Und tatsächlich plaudert er bei einem Kaffee so wie jetzt auf der Bühne. Am liebsten möchte man jeden Satz, den er sagt, aufschreiben.

Er fragt mich, ob ich schreibe. Früher, ja, wie jeder junge Mensch. Aber ich habe es nie ernsthaft versucht. Joe schon. Am Anfang ist man vielleicht in das Schreiben verknallt, sagt er, aber wer dabei bleibt und Schriftsteller wird, der heiratet das Schreiben. In guten wie in schlechten Zeiten. Manchmal wünscht man sich, man hätte das Schreiben nie kennengelernt und auch das Schreiben hat von Zeit zu Zeit die Schnauze voll von einem und würde am liebsten mal schnell Zigaretten holen gehen. Aber wie in einer guten Ehe bleibt man zusammen, egal was passiert. James Joyce hat seinen Ulysses auf dem Bett eines winzigen Zimmers geschrieben, nach der Arbeit, zwischen Kindergeschrei. Er schrieb mit einem riesigen Bleistift, wie ihn Zimmermänner benutzten, weil er dabei war zu erblinden. So sehr müsse man das Schreiben lieben. Es ist eigentlich eher eine Besessenheit als ein Beruf.

Nach einer krönenden Abschlusslesung finden wir uns in einem großen, lärmenden Menschenpulk wieder, der einer nach dem anderen von einer Drehtür in die Kölschkneipe geschaufelt wird. Der Kellner, ein kleiner stämmiger, bebrillter Mann mit Igelschnitt, reagiert schon etwas ungehalten auf Margaretes Weinbestellung und als ich Joes obligatorischen Wodka Orange bestelle, platzt ihm der Kragen. »Wir sind keine Cocktailbar«, sagt er, und da die Karte verrät, dass sowohl Wodka als auch Orangensaft im Haus sind, überlege ich kurz, ob ich selbst mischen soll. Aber Joe ist unkompliziert und bestellt stattdessen Rotwein. Damit hat er auch keinen Stein im Brett, aber immerhin etwas zu trinken. Ich erkläre ihm, dass der motzige Ton hier zur Show gehört. Das kann Joe, der mit nichts Geringerem als vollendeter Höflichkeit durchs Lebens geht, nicht verstehen. »Welcome to Cologne. Rude since 1865«, scherzt er. Wir verzeihen es dem Kellner, denn Köln hat uns so warm und gutgelaunt empfangen, dass wir am nächsten Tag gar nicht abreisen wollen.

Als Margarete ihn nun auch nach seinem nächsten Buch fragt, spricht Joe nur noch von einer Romanidee. Vielleicht ist es von ihm nur so dahingesagt, aber ich hoffe insgeheim, dass sich eine Idee konkretisiert hat und ich schon bald seinen neuen Roman lesen kann.

Wir halten den Abschied kurz, ein Selfie, eine Umarmung, Sonnenbrille auf und weg. Bevor mich die Wehmut packt. Die Woche mit Joe war unvergesslich und ich bin so glücklich und inspiriert wie nach einem Wellnessurlaub auf Tahiti. Als er durch den Sicherheitscheck ist, schreibt er mir, dass alles geklappt hat. Ich habe weniger Glück. Der Zug, der mich zurück nach Frankfurt bringen soll, fällt leider aus. »Ich singe Dir ein Lied, um Dir die Zeit zu vertreiben, wenn Du magst.«, textet er zurück. »Ce-seeeel-ya you breakin ma heart. You shakin my coooonfidence BAYbeeee....«

https://www.youtube.com/watch?v=a5_QV97eYqM&feature=emb_logo

Von Jasmin Düring – Lektorat für internationale Literatur