Wie man in einem verlorenen Paradies das Ende der Welt verschiebt

Unsere Kollegin Teresa Pütz aus dem S. Fischer-Lektorat war zu Gast beim »Flip«, Brasiliens größtem Literaturfestival, und erlebte Land und Leute zwischen Bolsonaro und Samba, Elend und Glanz, »letargia« und »alegria«.

Ein entlegenes Dschungel- und Badeparadies zwischen Rio de Janeiro und São Paulo. Vogelgezwitscher und Pferdegeklapper statt Autoverkehr. Weiß gekalkte Fassaden und farbenprächtige Türen. Kopfsteinpflaster, das für jeden Flaneur eine Herausforderung darstellt. Die Flut, die jeden Vollmond Teile der Altstadt in ein kleines Venedig verwandelt. Das ist Paraty. Früher ein bedeutender Umschlagplatz für Sklaven, Gold und Zuckerrohr, ist die Stadt heute UNESCO-Weltkulturerbe. Früher kam man nur auf dem Seeweg nach Paraty, heute bringt mich ein Überlandbus von Rio dorthin – 250 Kilometer holprige, nennen wir es eine abenteuerliche, Fahrt entlang der Küste, die sieben statt vier Stunden dauern wird. Brasilianische Gelassenheit fällt mir nach dem elfstündigen Flug aus Frankfurt etwas schwer. Zum ersten Mal hat die Frankfurter Buchmesse unter der Organisation von Iris Klose und Marifé Boix-Garcia eine kleine Gruppe deutscher Verlagsmenschen und Autorinnen auf diese Reise eingeladen. Und so holpern neben mir auch Dumont-Verlegerin Sabine Cramer, Nina George und Katja Petrowskaja an.

Es mag zunächst verwundern, wie dieses historische Kolonialstädtchen, nachdem es über die Jahrzehnte in Vergessenheit geraten war, 2003 zum Hotspot der internationalen Literaturszene wurde. Zu verdanken ist das »Festa Literária Internacional de Paraty«, oder einfach liebevoll »Flip« genannt, Liz Calder. Die Bloomsbury-Mitbegründerin und Harry Potter-Entdeckerin verbrachte hier ihre Jugend, arbeitete gar als Model in São Paulo, bevor sie ihre Liebe für die Literaturbranche entdeckte. Das Flip zählte bereits Amos Oz, Karl Ove Knausgård, Margaret Atwood, Orhan Pamuk und Ian McEwan zu seinen Gästen und ist mittlerweile zur wichtigsten Literaturveranstaltung in Südamerika geworden. Seine 17. Ausgabe mit insgesamt 41 Autoren aus 22 Nationen und über 25.000 Besuchern bringt die Welt der Gegensätze zusammen, brasilianisch wie international, links wie rechts, Verteidiger der Religionen und deren Kritiker, Literaten und Wissenschaftler, die man über die Stadt verteilt in den jeweiligen thematisch geprägten »Casas« zu Fachvorträgen und Lesungen findet. So gibt es beispielsweise ein Haus, das sich ganz dem berühmten Sambasänger und Autor Chico Buarque widmet. Bei S. Fischer ist zuletzt sein autobiographischer Roman »Mein deutscher Bruder« erschienen. Das Hauptprogramm wird auf Englisch übersetzt, doch Hand aufs Herz, wirklich unfallfrei kann man sich hier ansonsten nur auf Portugiesisch verständigen. Begleitet wird das Festival durch das bunte Treiben in den Gassen. Kunstschaffende, die sich hier angesiedelt haben, stellen ihr Handwerk aus, und es gibt indigene Gruppen, die musizieren und Holzschmuck anbieten. Zum allabendlichen Musikkonzert auf der großen Bühne lädt u.a. die bekannte brasilianische Sängerin Adriana Calcanhotto.

Das erste Flip in der Bolsonaro-Ära erscheint mir gleich herrlich progressiv und divers. Rassismus und Migrationskrise sind ein großes Thema. Der angolanische Musiker und Schriftsteller Kalaf Epalanga, der heute in Berlin lebt und vor allem durch die Kuduroband »Buraka Som Sistema« in Europa bekannt wurde, ist mit seinem autobiographischen Roman »Tambem os brancos sabem dançar« (dt. Auch die Weißen können tanzen) zu Gast. Der Franzose Gaël Faye spricht über den Genozid in Ruanda, den er als Kind miterlebt und in seinem Roman »Petit Pays« (dt. Kleines Land) verarbeitet hat. Die portugiesische Psychologin und interdisziplinäre Künstlerin Grada Kilomba spricht von alltäglichen Rassismuserfahrungen, die sie in Form von psychoanalytischen Kurzgeschichten in ihrem Buch »Plantation Memories« festgehalten hat. Und dann ist den Women of Color gleich ein ganzes Haus gewidmet – das »Casa Insubmissa de Mulheres Negras«.

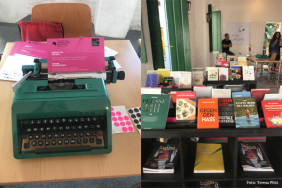

Wortgewaltig wird über Feminismus, Mutterschaft, Konsent und Gender debattiert: Sheila Heti, Carmen Maria Machado, Ayòbámi Adébáyò und Kristen Roupenian (deren Kurzgeschichte »Cat Person« 2017 viral ging) sind vor Ort. Im Hinterkopf das Wissen, dass Brasilien die höchsten Raten an Hassverbrechen gegen LGBTQIA+ und Frauen aufweist. Ein Gänsehautmoment beim gemeinsamen Auftritt der britischen Poetry-Slammerin Joelle Taylor und der deutschen Schriftstellerin Nina George in der Igreja Santa Rita. In »Songs My Enemy Taught Me« gibt Taylor marginalisierten Frauen eine Stimme, slammt über Vergewaltigung, Mord und Missbrauch. George, die sich u.a. auch als Präsidentin des European Writers‘ Council für Autor*innenrechte stark macht, spricht über kulturelle Diversität und die Wichtigkeit von Literatur, die sie als »dringend nötige Opposition zu destruktiven politischen, wirtschaftlichen und monopolistischen Tendenzen« versteht. »Wir vermitteln Werte, Diversität, Variationen von Leben, wir stellen den Gegenentwurf zum Totalitären, zum Populistischen dar. Ohne Künstler, keine Kultur. Ohne Kultur, kein Leben. Ohne Vergangenheit, keine Zukunft« (hier zum Nachlesen in voller Länge). Dieses Event ist Teil des Programms der »Casa Europa«, das EUNIC, der Verband aller europäischen Kulturinstitute, in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse, bespielt. September vergangenen Jahres hatte ein Großbrand Rios Museu Nacional, das größte Natur- und Völkerkundemuseum Lateinamerikas, zerstört – und damit Millionen Artefakte unwiederbringlich verloren. Eine Tragödie für Brasiliens Kultur, die durch einen ausreichenden Brandschutz hätte verhindert werden können. Dies zum Anlass nehmend, hat sich die Casa Europa dem Thema Erinnerungskultur gewidmet: Was ist ein Museum? Welche Bedeutung hat es für uns? Was bleibt, wenn es zerstört wird? Alle sind eingeladen, auf einer alten Schreibmaschine ihre Gedanken dazu festzuhalten.

Später am Abend sitze ich mit Karina Sainz Borgo und mit Mitarbeitern ihres brasilianischen Verlags Intrínseca im schummrigen Garten der Pousada Literaria beim Abendessen. Die Sonne ist bereits um 18 Uhr untergegangen. Karina, deren regimekritisches Venezuela-Romandebüt »Nacht in Caracas« im August bei S. Fischer erscheint, sagt, es sei für sie wie ein Déjà vu-Erlebnis gewesen, in ein Land zu kommen, das in die Diktatur abdriftet. Lucas Telles, ihr brasilianischer Lektor, nickt. Wir hüllen uns dicker in die Wolldecken, die man uns freundlicherweise gebracht hat, der brasilianische Winter fühlt sich jetzt noch kälter an. Kurz vor meiner Reise hatte ich Petra Costas Netflix-Dokumentation »Democracia em vertigem« (dt. Am Rande der Demokratie) gesehen, indem sie auf sehr persönliche Weise ihr politisch gespaltenes Heimatland porträtiert. Auch der paradiesische Schein Paratys kann nicht dauerhaft verbergen, dass etwas faul im Staate Brasiliens ist. Das Festival und die Diskussionen in den Casas und Veranstaltungszelten sind zwar vorwiegend linksliberal geprägt, doch die Realität draußen auf der Straße ist eine andere. In Paraty haben 70 Prozent der Einwohner letztes Jahr für Bolsonaro gestimmt. Das bekommen wir zu spüren, als Glenn Greenwald, der eine nicht unerhebliche Rolle in den Snowden-Enthüllungen 2013 spielte, über investigativen Journalismus sprechen möchte – und darüber, dass die »Operation Lava Jato«, der milliardenschwere Korruptionsskandal, der Ex-Präsident Lula ins Gefängnis brachte, ein fingiertes Manöver war, ihn an einer erneuten Kandidatur 2018 zu hindern – sprechen möchte, denn Bolsonaristen werfen Feuerraketen auf das Bühnenboot am Kai und übertönen ihn so lautstark mit Rufen, dass er kaum zu Wort kommt. Dieser Gringo hätte hier nichts verloren. Nicht unweit entfernt klebt ein »Free Lula«-Plakat. Von diesem Zwischenfall berichtet am Ende in einer kurzen Randspalte die Folha de São Paulo, Brasiliens größte Tageszeitung. Ihr Name steht neben anderen rund 700 Kulturschaffenden auf einer Schwarzen Liste, die Anhänger Bolsonaros verfasst haben. Unter ihnen sind der Schauspieler Wagner Moura (der Pablo Escobar in der Netflixserie »Narcos« mimte), der Schriftsteller Fernando Morais, die Musiker Caetano Veloso und Chico Buarque. Letzterer erlebt das nicht zum ersten Mal. Er musste schon während der Diktatur in den 60ern ins Exil. Die Regierung sagt offen, dass sie einen Kulturkrieg führen will. Das Kulturministerium wurde abgeschafft. Künstler sprechen davon, das Land zu verlassen.

Am nächsten Morgen habe ich mich auf ein bate-papo, ein Schwätzchen, mit Gustavo Faraon vom Indie-Verlag Dublinense verabredet. Wir hüpfen auf dem unsteten Kopfsteinpflaster gemeinsam durch die Gassen, während ich ihn nach der jetzigen Situation befrage. Gustavo ist etwas sorgenvoller gestimmt als seine Kollegen. Der politische und kulturelle Rechtsruck, der durchs Land gehe, sei schwer zu greifen. Die Bedrohung diffus. Aber da hätte man lieber schon einmal einen Titel verschoben oder ein zu krasses Cover nicht gewählt. Am Abend geht es zur Party von Companhia das Letras. Brasiliens größter Verlag hat letztes Jahr seine Mehrheitsanteile an Penguin Random House verkauft. CEO Luiz Schwarcz antwortete darauf und auf die Insolvenzanträge der beiden größten Buchhandelsketten mit einem sehr persönlichen Liebesbrief an Bücher. Es ist kein Geheimnis: Der brasilianische Buchmarkt befindet sich in einer Krise. Zwischen 2006 und 2018 war er um 25 Prozent eingebrochen. Gerade beginnt man sich auf dem konsolidierten kleineren Territorium zurechtzufinden. Dieser prekären Lage zum Trotz, ruft Todavia sprichwörtlich zu einem beherzten „Dennoch“ auf. Todavia, bestehend aus vielen ehemaligen Companhia-Mitarbeitern, ist noch ein ganz junges, aber wildes Gewächs in der Verlagslandschaft. Flávio Moura, Ana Paula Hisayama und Leandro Sarmatz – drei dieser smarten und sympathischen Trotzköpfe – adoptieren mich gleich am ersten Tag und stecken mich mit ihrem Esprit und ihrer Cachaçaliebe an. Sie feiern erste Erfolge mit Epalangas Roman und einer sehr schön gestalteten Neuausgabe von Salingers »Fänger im Roggen«.

Ansonsten erhalte ich bei den brasilianischen Kollegen auf mein »Oi, tudo bem?« stets ein fröhliches »Tudo ótimo! Tudo legal!« – ein Mantra, eine Phrase. Viele Gesichter habe ich aber doch in der morgendlichen »Gruppentherapie für Lektoren« gesehen – ja, auch so etwas gibt es hier. Als ich an der Podiumsdiskussion »Livros que viajam« (dt. Bücher, die reisen) über die Internationalisierung des brasilianischen Buchmarktes teilnehme, wird offener über die Probleme gesprochen. Mit mir sitzen Nicole Witt von der Mertin Agency, die auf lusophone Literatur spezialisiert ist, Fernando Rinaldi, Foreign Rights Manager von Companhia das Letras, die Autorin Socorro Acioli und Fernanda Dantas von der Câmara Brasileira Do Livro, dem Deutschen Börsenverein ähnlich, auf dem Sofa. Doch wie Autoren im Ausland bekannt machen, die selbst im eigenen Land kaum Anklang finden? Brasilien ist kein Leseland, hier wurde die Telenovela erfunden, hier können drei von zehn Menschen nicht lesen. International hatte man sich viel vom Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2013 versprochen. Es folgte dann vor allem die Ernüchterung. Die Nichtteilnahme von Paulo Coelho, dem Brasilianer, der wohl am erfolgreichsten ist, trotz oder gerade weil man ihn kaum mit seinem Heimatland in Verbindung bringt, blieb im Gedächtnis. Auch Lucia Riff, eine der wichtigsten Agentinnen in Brasilien, debattiert kurzerhand mit. Eigentlich wird Jorge Amado als der meist übersetzte brasilianische Autor im Ausland gehandelt. Der »Schriftsteller des Volkes« erfreut sich bis heute größter Beliebtheit im eigenen Land. In Paraty vorzugsweise in flüssiger Form. Zu Ehren seiner berühmten Romanfigur Gabriela aus »Gabriela wie Zimt und Nelken«, deren Telenovela in Paraty gedreht wurde, hat man eine eigene Cachaçasorte destilliert, die man mit Maracuja und Limetten zum »Jorge Amado«-Caipirinha mixt. Ansonsten dürfte einem der Umweltaktivist und Fotograf Sebastião Salgado einfallen, der gerade mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Später treffe ich ein altbekanntes Gesicht wieder: Paulo Lins, den ich 2013 bei meinem vorherigen Verlag durch Frankfurt begleitete. Mit seinem Zweitling konnte er an den Erfolg von »Cidade de Deus« nie anschließen. Und weil auch die Stadt Gottes als Film erfolgreicher als das Buch war, schreibt er jetzt lieber Drehbücher.

Am nächsten Tag nimmt mich Companhia-Lektor Ricardo Teperman mit auf eine Veranstaltung seines Autors Ailton Krenak. Krenak gehört zu Brasiliens größten indigenen Denkern und Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten. Sein Gesicht wanderte 1987 durch die Medien, als er sich während einer Rede vor dem brasilianischen Nationalkongress sein Gesicht schwarz bemalte, um für die Erhaltung der traditionellen Lebensräume und Rechte der indigenen Brasilianer zu protestieren. In seinem Pamphlet »Ideias para adiar o fim do mundo« (dt. Ideen, wie man das Ende der Welt verschiebt) reflektiert er über das neue Zeitalter des Anthropozäns als Ursache der Umweltkatastrophen. Es ist zugleich eine Handlungsaufforderung, unser zerstörerisches Eingreifen in die Natur zu stoppen. Bevor er zu sprechen beginnt, lässt er seinen Blick durch das Casa IMS schweifen, das berstend voll ist, die Zuhörer sitzen teilweise auf dem Boden oder stehen bis zur Tür. In aller Ruhe betrachtet Krenak die Decke, die Wände, uns. Dann spricht er: »Es ist schon interessant, wie wir hier alle gemeinsam in einem Raum versammelt sind, wobei wir doch eine so ganz unterschiedliche Vorstellung von Raum haben.« Auf Portugiesisch klang das irgendwie imposanter. Was Krenak meint, ist unsere Vorstellung, uns von der Außenwelt abschirmen zu müssen, das permanente Linienziehen, das Abgrenzen, das Ausgrenzen. Eine Machtvorstellung, die wir zivilisatorisch nennen. Sollten wir uns stattdessen nicht lieber in bunten Fallschirmen in die Natur hineinfallen lassen, fragt er. Bei Companhia das Letras erscheint auch der brasilianische Gründungstext »Sertões« (dt. Krieg im Sertão) von Euclides da Cunha, der in dieser Festivalausgabe gefeiert wird. Sein Nationalepos von 1902 ist ein Zeitzeugenbericht, der uns in das indigene Hinterland reisen lässt und uns dessen traditionelle und religiös geprägte Kultur beim Zusammenprall mit der kolonialherrschaftlichen Welt vor Augen führt.

Das Fallen in die Natur beginnt für mich am darauffolgenden Morgen um 05.37 Uhr. Die Flip-Organisatoren haben uns neben dem Festivalprogramm zu einer kulturellen Nebenaktivität eingeladen. Ich hatte mich für den Aufstieg auf den Pedra da Macela eingetragen, von dort soll man einen unglaublichen Ausblick auf die Bucht von Paraty haben. Leider kann ich dazu wenig sagen, denn man hat mich wenige Tage zuvor darüber informiert, dass ich stattdessen am »Birdwatching« teilnehme. Vögel beobachten – ich kann nicht mal eine Blaumeise von einem Rotkehlchen unterscheiden. Als mir Luciano Lima dann einen »beija-flor«, einen Blumenküsser, wie man hier so schön die Kolibris nennt, zeigt, ist es aber dann doch um mich geschehen. Der Ornithologe und Fotograf führt uns auf der Fazenda Bananal, einem der ältesten Landgüter der Gegend und am Tor zum Regenwald gelegen, umher. Eine große, modernisierte Anlage mit Teichen, Wasserfällen, Kolibri-Garten, Zuckermühle und Molkerei. Hier hat man sich dem Thema Nachhaltigkeit und Bioproduktion verschrieben. Man erklärt beispielsweise Kindern, was ein Huhn ist, wie eine Banane aussieht und was sonst tagtäglich auf ihren Tellern landet. Später sitzen wir bei einem herrlichen Frühstück mit Papaya, Bananenbrot und frisch gebrühtem brasilianischen Kaffee zusammen, und ich bewundere immer noch die Arten- und Pflanzenvielfalt der Umgebung. Es ist kein Geheimnis, dass das brasilianische Amazonasgebiet eine essenzielle Rolle bei dem Versuch spielt, den Klimawandel doch noch aufzuhalten. Bolsonaro leugnet das. Zu den zentralen Projekten seiner Regierung gehört es, den Amazonas zur wirtschaftlichen Ausbeutung freizugeben.

Zur Fazenda gehört auch die wunderschöne Buchhandlung »Livraria das Marés« in Paraty. Dort liegt Lucianos Vogelbuch aus – neben George Orwells »1984« und Thomas Manns »Zauberberg«. Die Manns sind hier ein geflügeltes Wort. Nicht unweit steht die Villa Boa Vista, das Geburtshaus von Julia Mann. Der bekannte Segler und Entdecker Amyr Klink betreibt auf dem Grundstück einen Yachthafen. Eigentlich hatte Frido Mann, Thomas Manns Urenkel, den ich zufälligerweise nach meiner Rückkehr im Verlag treffe, vor, ein Kulturzentrum dort aufzubauen. Undurchsichtige Besitzverhältnisse haben die Realisierung dieser Idee bis heute verhindert. Das feuchte Klima Brasiliens tut seinen Rest. So zerfällt die Villa traurig vor sich hin.

Irgendwann ist auch meine Zeit in Paraty vorbei, doch bevor ich zurückfliege, lege ich eine Zwischenstation in Rio ein. Dort treffe ich Vinicius Jatobá, einen waschechten »Carioca«, wie man die Einwohner Rios nennt. Er ist Journalist, Theater- und Romanautor. Das Granta Magazine kürte ihn jüngst zum Best of Young Brazilian Writers. Letztes Jahr erhielt er ein Stipendium für das internationale Artist-in-Residence-Programm der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Fernab der Touristenmeilen der Copacabana und Ipanema, fahren wir mit der Straßenbahn quer durch die Stadt, von Santa Teresa nach Lapa, von Glória nach Botafogo. Und während die Favelas in den Hängen an uns vorbeiziehen, sagt er: »Ich habe immer noch nicht über das geschrieben, was in Brasilien passiert, denn ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, zu wissen, über was ich da schreibe. Es ist verwirrend. Ich war auf der Straße, als Bolsonaro gewonnen hat, und die Leute riefen zur Gewalt auf.« Ich habe das Gefühl, dieses Land immer mehr greifen zu können, während es sich mir gleichzeitig immer wieder entzieht. Jair Bolsonaro mit Trump zu vergleichen, wäre ungenügend. Er ist ein Befürworter der Diktatur, der Folter, der Todesstrafe, der Waffe in jedem Haushalt. Täglich hört man von neuen verbalen Entgleisungen gegen Homosexuelle, Frauen, Linke. Dann zitiert Vinicius den bekannten brasilianischen Soziologen Jessé de Souza: »Wir haben in Brasilien immer in einer protofaschistischen Kultur gelebt. Sie ist eine Fortführung der Sklaverei in Gestalt des Hasses auf die Armen. Sie können Brasilien nicht verstehen ohne diesen Hass. Das Land ist gegründet worden, um die Armen zu marginalisieren und zu demütigen«. Das ist düster. Und dann sind da gleichzeitig doch diese faszinierenden Menschen, denen ich begegnet bin. Diese kreativen Trotzköpfe, vibrierenden Künstler und spannenden Stimmen. Das Ende der Welt mag vielleicht nah sein, das Paradies vielleicht verloren, doch noch zuckt die Demokratie, die Schreibhand, die Hoffnung. Die Brasilianer haben mich mit ihrer Willensstärke und ihrem Optimismus inspiriert.

Lasst uns bunte Fallschirme bauen!

Teresa Pütz ist Lektorin für Internationale Literatur im S. Fischer Verlag