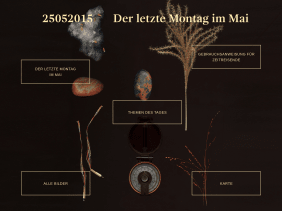

Der letzte Montag im Mai

Im Herbst 2014 stellten wir unserem Autor Franz Friedrich ein Projekt vor, bei dem wir erstmals die Möglichkeiten des digitalen Publizierens für einen literarischen Text nutzen wollten. Daraus entstanden ist seine App »25 05 2015 – Der letzte Montag im Mai«, die Anfang Juni online gehen wird. Franz Friedrich hat uns einige Fragen zur Entstehung beantwortet. Ein Gespräch über das Flanieren, über Fußnoten als Fenster in andere Welten und darüber, wie seltsam unsere Gegenwart erscheint.

Lieber Franz, wir haben uns im Oktober 2014 zum ersten Mal bei uns im Verlag zu einer Vorbesprechung für dieses Projekt getroffen. War für dich sofort klar, dass du mitmachen würdest? Oder hattest du Bedenken?

Ja, ich hatte riesige Bedenken. Ich mag gedruckte Bücher und die beiden einzigen E-Books, die ich mir je heruntergeladen habe, sind ein Ratgeber zu Panikattacken und ein Führer zur Bestimmung von Wolkenformen, aber dann hat mich gerade diese Abseitigkeit interessiert, das Unbearbeitete mit all den Möglichkeiten, die darin stecken. Der Gedanke, dass man mit diesen elektronischen Geräten, die einen überall hin begleiten, mit denen man sein Mail-Postfach aktualisiert, Nachrichtenseiten überfliegt und schlechte Laune bekommt, doch auch etwas Schönes anstellen könnte; dass man sie auch als freundliche Begleiter sehen könnte, die einem etwas Gutes wollen, so wie die sympathischen, munter plappernden Roboter, die den Menschen in Science Fiction Filmen assistieren. Natürlich war diese Vorstellung vermessen, das haben wir technologisch nicht geschafft, aber lieber ist mir mein Handy seitdem allemal.

Letztlich war für mich jedoch die Frage entscheidend, ob es mir gelingen würde, einen künstlerischen Zugang zu finden, und das habe ich.

Wie bist du dann im Anschluss an unser Treffen vorgegangen? Wie hast du die Idee für diese App entwickelt?

Ich hatte sofort, also schon während des ersten Treffens, die Vorstellung vor Augen, etwas über das Flanieren zu machen, über das Umherstreifen und Abschweifen. Und weil ich mich in diesen Monaten mit der Möglichkeit des Zeitreisens beschäftigt hatte, fügten sich die Themen ineinander. Es war eine Zeit, in der ich spüren konnte, dass etwas zu Ende ging, ohne dass ich so genau sagen konnte, was eigentlich aufhörte. Ich mochte die Vorstellung, Menschen in einer fernen Zukunft verständlich zu machen, wie jemand einen Tag in der Vergangenheit erlebt hat. Vor allem war es der Gedanke, dass es Aspekte in der Gegenwart gibt, die irgendwann nicht mehr nachvollziehbar sind, Dinge, über die man den Kopf schütteln und sich denken wird: Spinnen die denn? Um diese zukünftige Diskrepanz ging es mir.

Wie war die Zusammenarbeit mit Fabian Dussing, dem Programmierer der App?

Von Fabians Seite gab es nie ein Abwehren meiner Vorschläge und Ideen, was für den Entstehungsprozess fantastisch war. Auch was das Gestalterische betraf, hatte ich die größtmögliche Freiheit. Mein Text wurde also nicht unter eine vorgefertigte Layoutschablone gelegt. In jedem Detail, von der Strichstärke eines Kästchens bis zur Hintergrundfarbe einer Fußnote, konnte ich meine Vorstellungen einbringen, was einerseits viel Arbeit bedeutet hat, mir aber anderseits gedankliche Türen geöffnet hat, was die Möglichkeiten und Daseinsformen von Text betrifft. Nicht dass es das alles nicht schon einmal gegeben hat, aber die volle Gewalt über all diese Einstellungen zu haben, war schon toll und berauschend.

Die App bezeichnest du als einen Romanhybrid aus Reportage, Traumprotokoll und Ratgeber. Gab es andere Texte oder Kunstwerke, die dich bei der Arbeit inspiriert haben?

Vor allem waren es Filme, »Menschen am Sonntag« zum Beispiel und der »Der Mann mit der Kamera« von Dziga Vertov. Aber natürlich auch Texte: Walter Benjamins »Berliner Kindheit um Neunzehnhundert« ,»Denken/Ordnen« von Georges Perec, »628-E8« von Octave Mirbeau, die Reportagen von Marie-Lousie Scherer und das tolle Berlinbuch von Hanns Zischler: »Berlin ist zu groß für Berlin«, wobei die Qualität dieser Arbeiten auch etwas Einschüchterndes hatte. In dieser Zeit habe ich außerdem das Kolumnenformat liebgewonnen, die Schönheit kleiner, spontaner Texte.

Als LeserIn kann man die einzelnen Kapitel nach unterschiedlichen Themen ansteuern. Wie sind diese »Themen des Tages« entstanden?

Ich hatte ja nur die Notizen, die Filme, Fotos und Fundstücke, um den Tag wiederzugeben. Das bildete gewissermaßen mein Archiv zum 25. Mai 2015 und das musste ich ordnen. Schnell sprangen dann bestimmte Häufungen ins Auge. Momente etwa, in denen ich auf einen gewissen Aberglauben stieß und diesen auch an mir selbst beobachten konnte. Da gab es eine Handleserin, die am Busbahnhof Reisende angesprochen hatte, und Leute, die mit aller Ernsthaftigkeit in Horoskope vertieft waren. Diese Beobachtungen fügten sich dann zu einem wiederkehrenden Motiv zusammen, das eine thematische Schneise in den ansonsten chronologisch strukturierten Tag zog. Einmal war es ein bestimmter Duft, der Geruch gebratener Zwiebeln zum Beispiel, in einer Gegend, in der eigentlich nur Bürogebäude stehen. Das hatte etwas ungemein Vergebliches und Rührendes. So entstand das Kapitel »Eine Welt im Begriff zu verschwinden«.

Irgendwann habe ich dann damit angefangen, die Autos zu zählen, die vorkommen, und die Tiere, die beschrieben werden. Und schließlich waren da all diese Menschen, denen ich begegnet bin, die Darsteller und Statisten, die in dieser Nacherzählung eines Tages auftreten. In dem Kapitel »Menschen des 25. Mai« bekam schließlich jedes dieser Gesichter einen Platz: die alte Schulfreundin, die mich nicht wiedererkannte, das lesbische Pärchen, das sich auf einer Parkbank trennte, die beiden Verkäuferinnen in einem türkischen Café, die sich gegenseitig mit Komplimenten überhäuften, und der einsame Schwimmer, der im Wannsee seine Bahnen zog.

Berlin spielt für den Text eine große Rolle. War für dich von Anfang an klar, dass die App auch ein Porträt der Stadt werden würde?

Vor kurzem habe ich mit einigem Entsetzen festgestellt, dass ich mit Unterbrechungen bald seit 20 Jahren in dieser Stadt lebe. In manchen Gegenden kenne ich mich besser aus, in Kreuzberg, wo ich zur Schule gegangen bin, und in Mitte, wo ich die längste Zeit gelebt habe. Aber Berlin bleibt für mich eine große Unbekannte. Und die Möglichkeit, hier noch immer verloren gehen zu können, führte schließlich zur Entscheidung, etwas mit dieser Stadt zu machen.

Wie bei deinem Roman »Die Meisen von Uusimaa singen nicht mehr« arbeitest du mit Fußnoten. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Fußnoten in einem gedruckten Buch und in dieser App?

Hier ist die App eindeutig im Vorteil. In einer App bekommen Fußnoten etwas Lustvolles und Spielerisches. In dieser Weise bewegt man sich ja auch durch das Netz.

In einem buchgebundenen Text besteht hingegen immer die Gefahr, dass sich die Leserin und der Leser durch Fußnoten bevormundet oder gar erschlagen fühlt, wodurch von meiner Seite eine gewisse Befangenheit entsteht, was das Setzen von Fußnoten betrifft, obwohl gerade dieses Verfahren sehr stark mit meiner Art zu schreiben zusammenhängt. In einer App führt das Lesen der Fußnote aber in andere Dimensionen, es sind lauter kleine Wurmlöcher in andere Welten.

An welche Grenzen bist du beim Schreiben des Textes für diese App gestoßen? Und welche Grenzen konntest du durch die Möglichkeiten des digitalen Publizierens überwinden?

Irgendwann setzten meine Wahrnehmungsfilter aus, jedes Detail erschien mir interessant, und die Herausforderung bestand für mich dann darin, trotzdem noch entzifferbare Notizen zu hinterlassen. Das Wissen, dass dies alles in eine digitale Form gebracht wird, die mit diesem Chaos umgehen kann, ohne der pedantischen Chronologie eines Buchs zu folgen, hat mir geholfen, ruhig zu bleiben, weiterzumachen. Wenn es keine Bank gab, auf der ich sitzen konnte, lief ich weiter. Letztlich ist es, glaube ich, ein stiller, atmosphärischer Text geworden, der von einer gewissen Traurigkeit getragen wird, und zugleich ist da diese Freiheit, die etwas von einem ersten Ferientag hat.