»Er war eine literarische Ausnahmeerscheinung.«

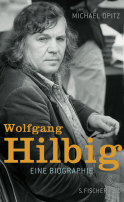

Zehn Jahre nach dem Tod von Wolfgang Hilbig hat Michael Opitz die erste große Biographie des Dichters vorgelegt. Im Gespräch gibt er Einblick in seine Arbeit.

Wolfgang Hilbig ist im Juni 2007 gestorben. Wann haben Sie mit der Arbeit an der Biographie begonnen?

2012 habe ich begonnen. Als mich der Verlag fragte, ob ich mich auf dieses Abenteuer einlassen wollte, musste ich nicht erst lange überlegen. Seither war ich in unterschiedlich intensiven Phasen mit diesem Projekt befasst. Allerdings hatte ich zu Beginn nicht geahnt, was mir die Arbeit an dem Buch abverlangen würde.

Das würde man gern genauer wissen. Was hat Ihnen denn das Buch abverlangt oder vielleicht sogar: Was hat Wolfgang Hilbig Ihnen abverlangt?

Die Arbeit an der Biographie war ja ein intensives Zwiegespräch mit Wolfgang Hilbig, das ich in ganz unterschiedlichen Situationen auch dann mit ihm geführt habe, wenn ich eigentlich geglaubt hatte, an diesem Tag mit der Arbeit fertig zu sein. Oft wollte er mehr und gab keine Ruhe. Darüber hinaus war ich aber auch oft Zeuge von Lebenssituationen, die ich als beklemmend empfand. Besonders die in Hilbigs Familie herrschende Gewalt war ein dunkles Kapitel, dem ich nicht ausweichen konnte. Und schließlich habe ich lange Zeit einen Bogen um das letzte Kapitel, den Tod Hilbigs gemacht.

Welche Schwierigkeiten stellten sich Ihnen, und welche grundlegende Entscheidung haben Sie getroffen, um dieses Leben zu erzählen?

Für mich war das Gespräch mit Hilbigs Mutter wichtig, das ich im Mai 2012 mit ihr in Meuselwitz führen konnte. Ich hatte mir konkrete, ihren Sohn betreffende Fragen notiert. Ich wollte z. B. von ihr wissen, wo sich der Bunker befand, den Hilbig in »Selbstvorstellung«, der Rede anlässlich seiner Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, erwähnt. Bereits als »Zwei- oder Dreijähriger« – so schreibt er – sei er »Hunderte Meter tief unter die Erde gefahren«. Doch Marianne Hilbig konnte sich nur sehr vage erinnern, wo sich in Meuselwitz dieser Schacht befand. Damals war mir bewusst geworden, dass ich, was das Erinnerungsvermögen der Zeitzeugen anbetraf, nicht zu viel erwarten durfte. Sie würden selbst beim besten Willen auf viele meiner Fragen nicht antworten können, weil inzwischen viel zu viel Zeit vergangen war. Verlässlicher war da der in der Berliner Akademie der Künste gelagerte Wolfgang-Hilbig-Nachlass.

Was waren die größten Überraschungen, die Ihnen bei der Recherche dort begegnet sind?

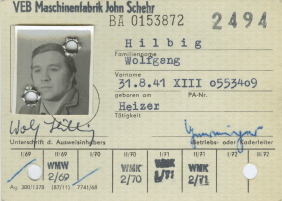

Gänzlich unbekannt waren viele unveröffentlichte Manuskripte und Entwürfe, die ich im Nachlass gefunden habe. Durch die Kenntnis dieser Texte ergab sich ein in vielerlei Hinsicht präziseres Bild des Schriftstellers Wolfgang Hilbig. Eine Überraschung war aber auch, als ich entdeckte, dass Wolfgang Hilbig einen Doppelgänger hatte. Vor einigen Jahren waren Texte von Hilbig aufgetaucht, die Anfang der sechziger Jahre in der Betriebszeitung »Dein Werk« erschienen sind – der Tenor dieser Wortmeldungen war verstörend. Hilbig erwies sich in diesen Beiträgen als ein strammer Befürworter des SED-Kurses. Doch bei meiner Suche nach weiteren Texten zeigte sich, dass er diese Beiträge überhaupt nicht geschrieben hat. Es gab in der MAFA – dem VEB Maschinenfabrik Meuselwitz – noch einen anderen Wolfgang Hilbig, und dieser andere Hilbig war der Verfasser dieser linientreuen Pamphlete.

Die Staatssicherheit der DDR hat neun Bände mit Material zu Wolfgang Hilbig angelegt. Sie haben auch diese Akten ausgewertet. Was ist das Ergebnis?

Zum ersten Mal ist Hilbig der Stasi 1962 aufgefallen. Er hatte als Soldat der NVA an seine Sportfreunde in seiner Heimatstadt Meuselwitz einen Brief geschrieben und darin berichtet, wie es ihm bei der Armee ergangen war. Das war eine äußerst kritische Darstellung. Hilbig wusste, dass dieser Brief die Stasi auf den Plan rufen würde. Es hat beinahe den Anschein, als hätte er gewollt, dass das MfS diesen Brief las. Seit dieser Zeit stand er im Visier der Stasi, die auch versucht hat, ihn als IM anzuwerben, ohne dabei erfolgreich gewesen zu sein. Die Stasi hat Gutachten zu seinen Texten anfertigen lassen und versucht, aus dem abwesenden einen anwesenden Autor zu machen.

Mit »abwesend« meinen Sie, dass Hilbigs erste Bücher nur in der Bundesrepublik erscheinen konnten, bei der Collection S. Fischer von Thomas Beckermann, darunter Hilbigs Debüt mit dem sprechenden Titel »abwesenheit«?

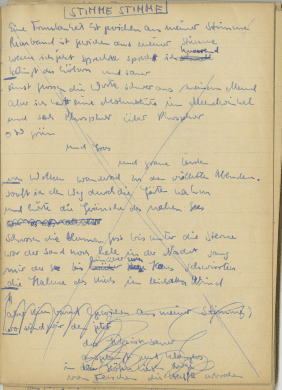

Ja. Dass der Band »STIMME STIMME« 1983 in der DDR erscheinen konnte, war vom MfS beabsichtigt. Der Stasi war ein in der DDR verlegter Autor genehmer als ein Dissident, dessen Texte nur im Westen erschienen.

Mit Kritik an der DDR hat sich Wolfgang Hilbig in seinen Büchern nicht zurückgehalten, und doch scheint etwas ganz anderes im Vordergrund zu stehen: das Individuum mit seiner Einsamkeit, seinen inneren Abgründen, seiner Verzweiflung, seinen geheimen Wünschen. Hat Hilbig da auch von sich selbst gesprochen? Hat er im Schreiben einen Zugang zu sich selbst gesucht?

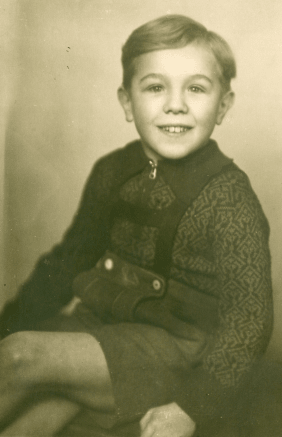

Hilbig hat in vielen seiner Texte versucht herauszufinden, wo er hergekommen ist. Die Frage: Wer waren die, die mich gemacht haben, beschäftigte ihn immer wieder. Intensiv hat er nachgeforscht, was sich am 31. August 1941, seinem Geburtstag, ereignet hat. In seinen literarischen Texten bildet das Autobiographische den substantiellen Grund – überwiegend basieren seine Geschichten auf Erlebtem. Dazu hat er sich bekannt. Bemerkenswert aber ist, dass er kurz vor seinem Tod ganz neu mit dem Schreiben beginnen wollte: Er wollte nichts Autobiographisches mehr verfassen.

Können Sie sich vorstellen, warum?

Offensichtlich war es der Versuch, aus einer Krise herauszufinden, in der sich Hilbig befand. Die Schreibkrise korrespondierte seit dem 11. September 2001 für ihn mit einer weltpolitischen Krise, und ihm fehlten die Worte. Offensichtlich glaubte er, dass er einen neuen Ansatz finden müsste, um wieder schreiben zu können.

Was ist das Besondere an diesem Leben und Schreiben gewesen?

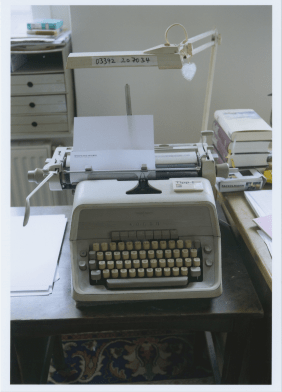

Hilbig hat für das Schreiben gelebt und sein Leben der Literatur untergeordnet. Das Strindberg-Zitat, das er seinem Roman »Das Provisorium« voranstellte, beschreibt sein Schriftstellerdasein in nuce: »Um meine Werke schreiben zu können, habe ich meine Biographie, meine Person geopfert. Ich habe nämlich schon früh den Eindruck gehabt, mein Leben sei für mich in Szene gesetzt, damit ich es von allen Seiten sehen solle.« Erst wenn sich der Füllfederhalter in seiner Hand leicht über das Papier bewegte, war Hilbig in seinem Lebenselement. Stets suchte er nach Möglichkeiten, die es ihm erlaubten, schreiben zu können. Als gelernter Facharbeiter hat er sich als Heizer anstellen lassen, weil er im Heizungskeller ungestört an seinen Manuskripten arbeiten konnte. Dass dies ein sozialer Abstieg war, interessierte ihn nicht.

»Leben habe ich nicht gelernt« hat Wolfgang Hilbig in einem Interview mit dem Spiegel im Jahr 2002 gesagt. Haben Sie auch diesen Eindruck bekommen?

Hilbig hat sein Leben ganz bewusst in den Dienst der Literatur gestellt. Grundlage seines Schreibens war sein Leben. Ihm war am Beginn seines Schriftstellerdaseins bewusst, dass er erst lernen musste, dieses Leben in Literatur zu übersetzen. Man könnte fast soweit gehen und behaupten, dass er bei dieser Hinwendung zur Literatur dem Leben weniger Aufmerksamkeit schenkte und deshalb nie lernte, wie man lebt. Das Schreiben rangierte für ihn stets an erster Stelle. Alles, was ihn vom Schreiben abhielt, alle Unterbrechungen, die ihn daran hinderten, Texte zu verfassen, waren ihm verhasst. Er war getrieben von dem Gefühl, bereits zu viel Zeit verloren zu haben, in der er nicht geschrieben hat, nicht schreiben konnte. Verglichen mit anderen Leben war das Leben, das Wolfgang Hilbig geführt hat, kein »normales« Leben. Er hat in seinem Leben andere Prioritäten gesetzt. In der außerhalb der Literatur existierenden Welt war er ein Fremder.

Welche Bedeutung wird man Wolfgang Hilbig innerhalb der Literaturgeschichte zusprechen? Wo ist sein Platz, und wo wird sein Platz sein?

Es mag übertrieben klingen, wenn ich behaupte: Wolfgang Hilbig hat Weltliteratur geschrieben, aber dieser Überzeugung bin ich. Man muss seinen Namen in einem Atemzug mit den ganz Großen der Literatur des 20. Jahrhunderts nennen. Zu Recht ist er als »Hölderlin aus Sachsen« bezeichnet worden, ist seine Lyrik von seinen schreibenden Kollegen mit der von Georg Trakl verglichen worden. Dennoch bleibt Hilbig weiterhin ein Autor, der von einer breiten Leserschaft erst noch zu entdecken ist. Hilbig war ein Sprachkünstler, dessen Prosatexte in ihrer Präzision und sprachlichen Schönheit an Kleist erinnern. Selbst banale Dinge wusste er in eine Sprache zu übersetzen, die höchsten literarischen Ansprüchen genügt. Deshalb haben ihn besonders seine Kollegen so außerordentlich geschätzt – er war eine literarische Ausnahmeerscheinung.

Vieles an Wolfgang Hilbig kommt einem rätselhaft vor und schwer begreiflich, z. B. die Entfaltung seiner Schreibbegabung in einer völlig literaturfeindlichen Welt. Hat sich dieses Rätsel für Sie bei der Arbeit an Ihrem Buch gelöst, oder ist es bei näherer Betrachtung noch größer geworden?

Gelöst hat sich das Rätsel für mich nicht. Engste Freunde von Hilbig haben sich stets gefragt, woher seine Schreibbegabung angesichts der Voraussetzungen in seinem Elternhaus gekommen ist. Auch Hilbig selbst hat auf diese Frage keine ihn befriedigende Antwort gefunden. Bereits sehr früh hatte er den Entschluss gefasst, Schriftsteller werden zu wollen. Deshalb hat er immer wieder erfundene Geschichten aufgeschrieben und sich so im Schreiben geübt. Arbeit an der Sprache war ihm wichtig. Je mehr er schrieb, desto besser wurde er. Zunächst hat er sich an den Romantikern orientiert, insbesondere an E. T. A. Hoffmann. Einer von den früh vollendeten Dichtern war Hilbig nicht.

Gibt es etwas, das Sie Wolfgang Hilbig gern selbst gefragt hätten?

Beim Schreiben der Biographie hatte ich stets das Gefühl, Wolfgang Hilbig würde mir über die Schulter schauen. Angesichts dieser Nähe habe ich versucht, ihn auf Distanz zu halten – so gut es ging. Er war da, mischte sich aber nicht ein, gab keine Hinweise – er überließ mir das Kommando. Ein von ihm diktiertes Buch wäre eine andere Biographie geworden. Aber Hilbig schwieg. Ich habe versucht, mich diesem Autor zu nähern, ein Bild von ihm zu entwerfen. Die dabei verwendeten Bausteine mussten belastbar sein, es sollte keinen Platz geben für Vermutungen und für unbewiesene Behauptungen. Vielmehr sollte jederzeit nachvollziehbar sein, von welcher Position aus ich schreibe.

Was hätte Wolfgang Hilbig zu Ihrer Biographie gesagt?

Zu gern hätte ich von ihm eine Antwort auf diese Frage bekommen.