»Plötzlich war für eine kurze Zeit alles auf den Kopf gestellt, und das interessierte mich sehr.«

Ein Interview mit der amerikanischen Autorin, PEN-Präsidentin und Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Egan über ihren neuen Roman »Manhattan Beach«.

Anna ist eine außergewöhnliche und unwiderstehliche Heldin. Was hat Sie zu dieser Persönlichkeit inspiriert?

Während des Schreibens versuche ich, in mein Unterbewusstsein abzutauchen, im Idealfall kommen dann vollständig ausgestaltete und bereits mit Namen versehene Figuren zum Vorschein. Ich fühle mich weniger in der Position, sie zu erschaffen, vielmehr »erkenne« ich sie, schlüpfe in sie und versuche, ihre Widersprüche (ein wesentlicher Bestandteil jeder Person) zu entdecken, ihre Sprechweisen, ihre Wesenszüge. Das Wichtigste, was ich über Anna herausfinden musste, war ihre Verschwiegenheit – ein wichtiges Merkmal ihrer Stärke. Sie ist viel wagemutiger als ich es bin, und weniger anfällig für Schuldgefühle. Das war hilfreich, um ihre Persönlichkeit von meiner zu trennen. Ich tendiere dazu, schlechter zu schreiben, wenn ich von mir selbst oder jemanden wie mich erzähle, daher ist es mir immer wichtig, den Unterschied zwischen meinen Figuren und mir zu erkennen.

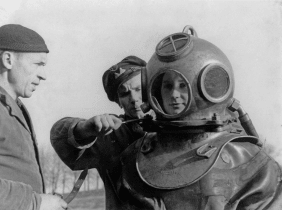

Sie beschreiben sehr anschaulich, wie Anna den extrem schweren Taucheranzug anlegt, ironischerweise ›Kleid‹ genannt. Wie haben Sie das recherchiert?

Ich hatte die seltene Gelegenheit, dieses »Kleid« selbst zu tragen. Ich weiß es also aus erster Hand. Im Laufe meiner Recherche wurde ich 2009 von einem Veteranenverein der Armeetaucher eingeladen. Eine der Attraktionen dieser Wiedersehenstreffen ist, dass jeder Veteran die alte Ausrüstung anziehen und in einem Becken tauchen kann, wenn er möchte. Also hat man mir diesen Mark V angelegt. Natürlich bin ich nicht getaucht, ich bin noch nicht einmal in einem modernen Taucheranzug getaucht. Aber ich trug nun diesen alten Anzug und spürte tatsächlich hautnah das Gefühl, wenn man versucht in über 90 kg zu laufen. Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht angenehm. Ich hatte auch die Möglichkeit, einen Taucher aus dem Zweiten Weltkrieg zu interviewen, Jim Kennedy, der im Hafen von Cherbourg, in der Normandie, getaucht war. Dort hat er alle Trümmer und Geröll, die die Deutschen aus der Luft abgeworfen hatten, um den Hafen für die Alliierten unpassierbar zu machen, entfernt. Ich fragte ihn, ob er bei seiner Arbeit jemals einer Taucherin begegnet sei. Und er sagte ja, eine Russin, die bei Cherbourg getaucht sei. Natürlich, russische Frauen machten im Krieg einfach alles – sie waren Pilotinnen, Ärztinnen, und offensichtlich auch Taucherinnen. Ich glaube, dies war der erste Moment, in dem ich darüber nachdachte, über eine Taucherin zu schreiben.

Also gab es in der Realität wohl keine Taucherinnen in der Marinewerft von Brooklyn, obwohl es welche hätte geben können?

Absolut. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass es keine Marinetaucherinnen gab. Aber im Krieg war – und das war ein weiterer interessanter Grund, über eine junge Frau in dieser Zeit zu schreiben – alles möglich. Viele Dinge, die unter normalen Umständen niemals hätten passieren können, waren plötzlich nicht nur möglich, sondern notwendig. Frauen wurden in Berufe gedrängt, von denen man ihnen ihr ganzes bisheriges Leben erzählt hatte, dass sie sie niemals ergreifen könnten. Plötzlich war für eine kurze Zeit alles auf den Kopf gestellt, und das interessierte mich sehr. Und deshalb nahm ich mir das Recht heraus, über eine Frau – und übrigens auch einen Afroamerikaner – als Taucher zu schreiben.

Der Krieg forderte einiges von Frauen und gab ihnen neue Möglichkeiten, und als er dann vorüber war, schien wieder alles beim Alten. Oder gab es nachhaltige Auswirkungen?

Zuerst gab es da tatsächlich die in den 50er Jahren breit propagierte Anstrengung, die Häuslichkeit von Frauen zu romantisieren. Doch das währte nicht allzu lang, denn dann kam die Frauenbewegung in den 60ern, die aus Annas Generation bestand. Ich denke, man kann durchaus sagen, dass die Möglichkeiten, die sich im Krieg boten, einfach nicht vergessen werden konnten. Manche Frauen, mit denen ich sprach, und die in der New Yorker Marinewerft gearbeitet hatten, hatten ziemlich ergreifende Geschichten zu erzählen. Da war besonders eine Frau, eine Schweißerin, die so stolz auf ihre Fähigkeiten war. Und sie war so klein und zierlich, ich glaube, sie maß nicht einmal 1,50 m. Besonders für die engen Stellen an den Schiffen war sie deswegen unglaublich wertvoll. Nach dem Krieg brauchte sie weiterhin eine Arbeit, so wie viele andere Frauen, die aus der Arbeiterklasse kamen, und tatsächlich vor dem Krieg andere Jobs außerhalb der Industrie innehatten. Sie waren beispielsweise Telefonistinnen oder Schreibkräfte. Doch als diese Frau versuchte, eine Anstellung als Schweißerin zu finden, wurde sie wiederholt ausgelacht, lauthals ausgelacht von den Männern, die sie um einen Job bat. Diese schiere Wut, die sie damals spürte, hat sie nie abgelegt.

Sie haben viele Jahre an Manhattan Beach gearbeitet. Wie kam es zur ersten Idee zum Roman? Was trieb Sie an?

Es fing alles mit einem Ort und einer Zeit an: New York während des Zweiten Weltkrieges. Ich glaube, mein Interesse an dieser Zeit gründet auf den Ereignissen des 11. September, die New York von einem Tag zum anderen in eine Kriegszone verwandelt hatten – und mich zu der Frage führten, wie die Stadt sich wohl während des letzten Weltkrieges angefühlt haben mochte. Der 11. September ließ mich auch viel über die historische Entwicklung Amerikas als Weltmacht nachdenken und wo diese in Zukunft hinführen würde. Und wie es sich angefühlt haben mochte, in New York zu sein, als sich die Stadt erstmals mit großen Bevölkerungsmassen füllte. Dies führte mich unweigerlich zum Hafengebiet. Heutzutage wird gern vergessen, dass New York eine Hafenstadt ist – eine wichtiger und prägender Fakt bis wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war das Hafengebiet, schlussendlich das Meer selbst, das mich in all die verschiedenen Bereiche führte, die der Roman thematisiert: der Brooklyn Navy Yard, die Handelsmarine, das Tiefseetauchen, das organisierte Verbrechen.

Als Leser erkennt man, dass Sie sehr ausführlich über den Brooklyn Navy Yard, das Tiefseetauchen und die Rolle von Frauen im Zweiten Weltkrieg recherchiert haben.

Ja, ich habe mit meiner Recherche bereits 2004 begonnen und mich für ein Stipendium an der New York Public Library beworben. Ich habe einen Großteil der Zeit damit verbracht, Bildmaterial von New York während des Krieges zu sichten und Zeitungsartikel aus der Zeit zu lesen, einfach um herauszufinden, was sich für mich »lebendig« anfühlte. Davon ausgehend weckten eine Reihe anderer Dinge meine Aufmerksamkeit, so stolperte ich dann über den Brooklyn Navy Yard, der während des Zweiten Weltkrieges gewissermaßen das Epizentrum New Yorks bildete, da die Werft der größte Konstrukteur und Reparateur der alliierten Kriegsschiffe gewesen war. Ich nahm an einer Führung teil und war völlig erstaunt – die Werft ist riesig, wie eine verborgene, kleine Stadt. Es war so ein aufregender Ort, und wieder spürte ich die unmittelbare Vergangenheit New Yorks auf mich einwirken, das Gefühl des Krieges. Und da sah ich auch Amateurtaucher im Hafen, das fand ich aufregend.

Der Roman führt uns auch in die New Yorker Unterwelt, vor allem in Gestalt von Nachtclubbesitzer und Gangsterboss Dexter Styles. Wie kam es zu dieser Idee?

Ich bin bei meinen Recherchen ständig auf das organisierte Verbrechen gestoßen. Es gab gar keine Möglichkeit, sich dem Hafengebiet zu nähern, ohne darauf zu stoßen. Die Vorstellung von Gangstern im frühen 20. Jahrhundert ist mehr oder weniger romantisch, ich verstand nur nie so ganz, warum. Und als ich mehr las, wurde die Antwort offensichtlich: Es lag an der Prohibition. Wenn Alkohol plötzlich illegal wird, und jeder dennoch weiterhin trinken will, tritt das organisierte Verbrechen dort auf den Plan, wo die Regierung ihre Kontrolle über den Handel und den Verkauf von Alkohol abgegeben hat. So wurde damals die Mafia zu einem akzeptierten Teil des gesellschaftlichen Lebens. Da gab es Figuren wie Frank Costello, der als Mafiaboss in einem schicken Gebäude am Central Park West lebte, und der mit namhaften Persönlichkeiten Umgang pflegte. Und von denen, die der Mafia nahestanden oder angehörten, besaßen viele Nachtclubs und illegale Kneipen, in denen Alkohol ausgeschenkt wurde, die sogenannten speakeasies, die Flüsterkneipen. Natürlich hofften viele von ihnen den Sprung in die normale Gesellschaft zu schaffen. Ich denke, viele Kriminelle fühlen sich zu Gewalt hingezogen, weil es ihnen die Hoffnung auf sozialen Aufstieg gibt, den sie anders nicht erreichen können.

Wieso wählten Sie ausgerechnet Manhattan Beach als Dexter Styles’ Wohnsitz?

Nun, das war ein lustiger Zufall. Ich schrieb den Prolog ohne wirklich zu wissen, wo er spielen sollte. Ich wusste, dass es einmal sehr noble und schöne Häuser auf Coney Island gegeben hat. Daher habe ich irgendwie in meinem Kopf einen Ort entlang der Küste erfunden. Aber ich war nicht sicher, dass dieser Ort real war, als ich die Szene schrieb. Und als ich das Kapitel zu einem Autorentreffen mitbrachte, sagte jemand: »Oh, du schreibst über Manhattan Beach, da, wo es diese schönen Villen gibt.« Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich bis dato nie von diesem Ort gehört hatte. Das einzige Manhattan Beach, das ich kannte, lag in Kalifornien. Als ich dann mehr über Manhattan Beach las, war es fast unheimlich, wie perfekt es für das Setting war, das ich zum Leben erwecken wollte. Nicht nur, weil der Ort ziemlich abgelegen war – man kann ihn nur schwer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen –, aber auch wegen seiner Geschichte und den alten, wunderschönen Ressorts, die es dort einmal gab: das Manhattan Beach Hotel und The Oriental. Später wurden sie abgerissen und durch Ferienhäuser und Bungalows ersetzt. Die ganze Gegend von Manhattan Beach wurde dann von der Küstenwache und der Handelsmarine übernommen.

Aus dem amerikanischen Englisch von Teresa Pütz, Lektorin für Internationale Literatur bei S. Fischer