Rohe Spaghetti

Alexander Osang (›Comeback‹) und André Herzberg (›Alle Nähe fern‹) sind nicht nur befreundet, sie haben auch zur gleichen Zeit Bücher veröffentlicht, in denen es um Bands geht und ihren Weg durch die Zeit. Ein Gespräch unter Freunden über triste Nachmittage und darüber, warum man als Schreibender schlauer sein kann als im normalen Leben.

Den ersten Teil des Gesprächs finden Sie unter: www.resonanzboden.com

Osang: Ja, gut. Diese Sonntagnachmittage, die waren schon echt niederschmetternd in Berlin. Die Straßen so leer, die Sonne stand. Und es war eben extrem langweilig.

Herzberg: Tristesse. Und Alleinsein. Ein Kind kann wahnsinnig allein sein, weil es ja noch keinen Zeitbegriff hat.

Osang: Genau. Es sind alle weg, keiner ist da zum Fußballspielen. Du klingelst überall, aber keiner macht die Tür auf.

Herzberg: Ich habe ja nicht mal Fußball gespielt.

Osang: Noch nicht mal das.

Herzberg: Damit konntest du dich ja noch irgendwie interessant machen. Ich bin hingegangen, habe da sonntagvormittags zugeschaut und andere Jungs beobachtet, wie sie gespielt haben oder mit ihrem Vater dagestanden haben. Da war ich neidisch drauf. Andererseits kommt man ja sonst auch zu nichts.

Osang: Genau.

Herzberg: Immerhin hast du ja später gute Reportagen geschrieben, und ich habe dieses Lied geschrieben. Eigentlich ist das simpel.

Osang: Das ist simpel. Und du hast sicher recht, das ist einfach der Blick. Aber die Frage in meinem Beruf und wahrscheinlich auch in deinem ist wirklich immer, was man für mitteilenswert hält, welche Geschichte man erzählen will. Für mich als Reporter ist es natürlich noch mal etwas anderes, weil ich ja mit Auftrag irgendwohin fahre. Im Moment soll ich eine Geschichte über die Nationalmannschaft von 1990 machen. Die Weltmeister, was ist aus denen geworden. Ich besuche sie jetzt alle. Aus vielen ist eben nichts geworden. Und das ist jetzt schon ein klarer Auftrag. Die wollen natürlich irgendwas über die Zeit haben. Was ist in den letzten 25 Jahren passiert? Was ist mit den Spielern passiert, was ist mit mir in der Zeit passiert? Darüber kann man irgendwie eine Geschichte erzählen, aber ich sehe daran natürlich andere Sachen, als andere vielleicht sehen würden. Wenn man mit einem Auftrag ausgestattet ist, ist schon so ein bisschen eine Realität rausgeschnitten, und jetzt musst du innerhalb dieser Vorgabe irgendwie deine Geschichten finden.

Herzberg: Andererseits entfällt dann eine Last. Ehrlich gesagt weiß ich oft gar nicht, was sozusagen mein Auftrag ist. Wenn man gar keinen hat, der hinter einem steht und einen auffordert, macht es das nicht leichter. Man will ja auch gefallen.

Osang: Das kenne ich natürlich.

Herzberg: Ich höre mich dann zu mir selbst sagen: Das muss den Leuten gefallen, du Idiot. Das kann nicht so negativ sein. Jetzt hast du noch ein übles Lied darüber geschrieben, wie beschissen die Welt ist und wie traurig. Das kannst du doch nicht machen. Damit kannst du dich doch nicht unter die Leute wagen. Wer will das denn lesen, wer will das hören, wer will das sehen?

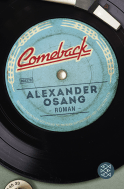

Osang: Ich meine, wir sind natürlich Entertainer. Als Leser kenne ich das auch. Oder du schreibst ein Buch. Mein letztes Buch, ›Comeback‹, ist ja eigentlich auch ein sehr trauriges, sentimentales Buch. Und dann suche ich mir natürlich vorher schon auch die Stellen aus, von denen ich denke, dass die Leute ein bisschen darüber lachen werden. Ich will das Publikum ja auch hören. Zu meinen schlimmsten Erfahrungen als Leser zählt ein langer Lesesonntag. Da wurde parallel im Deutschen Theater und in den Kammerspielen gelesen. Ich war eingeladen und total stolz darauf. Barbara Schnitzler führte mich dann auf die Bühne in den Kammerspielen – Kleines Haus, wie die das da nennen. Da saßen dann vielleicht so fünfzig Leute, für die ich jetzt eine halbe Stunde lesen sollte. Dann ging das Licht aus, die Schnitzler ging weg und ich las mit meiner kleinen Lampe und hörte, wie es rumpelte, weil während meiner Lesung die Leute den Saal verließen. Wie ich später herausfand, hat zur gleichen Zeit im Großen Haus Mario Adorf angefangen zu lesen. Und irgendwie sind alle rausgerannt, bis dann am Ende noch drei Leute da saßen. Ich wollte die natürlich schon unterhalten, ich will die auch irgendwie hören. Manchmal denke ich aber auch, vielleicht wollen die Leute das gar nicht, vielleicht wollen sie nur berührt und nicht immer nur von so einem Clown unterhalten werden, der da vorne sitzt. Aber ich kenne natürlich auch dieses Gefühl, die Leute zu amüsieren. Das ist manchmal nicht ganz ungefährlich, aber es ist eigentlich auch ganz schön, dass du die Leute berührst und unterhältst und so. In gewisser Weise gehört das ja zum Job.

Herzberg: Ja sicher.

Osang: Und klar, das mit dem fehlenden Auftrag kenne ich natürlich auch. Ich habe ja, wenn ich meine Romane schreibe, aber auch für viele meiner journalistischen Texte, keinen Auftrag. Es ist natürlich schon etwas anderes, wenn du weißt, dass da Leute auf so einen Text warten. Das ist ja eigentlich immer die Vereinbarung dahinter. Einfach so was so zu schreiben, ist da schon schwieriger.

Herzberg: Ja, das ist schwierig. Du hast nur noch dich selbst. Das einzige, worauf du dich verlassen kannst, ist dein eigenes Gefühl und die Tatsache, dass irgendwas in dir drängt, das irgendwie auszukotzen. Am Anfang ist dir das auch peinlich. Wenn du es dann nochmal liest, denkst du: Auweia, das kannst, das darfst du ja gar keinem zeigen.

Osang: Aber das kennt ja jeder. Also ich zumindest kenne es und habe auch von anderen gehört, dass sie immer hin und her schwanken. Und leider überwiegt das Gefühl, dass du dich, wenn du einen Text geschrieben hast und ihn nochmal liest, fragst: »Wie vermessen ist das denn, was bildest du dir eigentlich ein? Was ist denn das für ein Mist? Wer denkst du überhaupt, bist du?« Dann gibt es aber auch Momente, wo du sagst: »Wow, das hast du geschrieben! Das klingt ja gar nicht, als hättest du das geschrieben.« Das ist schon seltsam irgendwie, dass du, wenn es toll ist, teilweise das Gefühl hast, als Schreibender irgendwie schlauer zu sein denn als Mensch.

Und das ist schon ein bemerkenswertes Gefühl. Das hast du eigentlich nur, wenn Du schreibst oder es wenigstens mal probierst.

Herzberg: Stimmt.

Osang: Oder so eine leere Seite, wenn dann auch noch Roman drübersteht! Wenn ich einen Roman anfange, schreibe ich das immer sofort hin und suche mir schon so eine Schrift aus, damit ich mir überhaupt vorstellen kann, dass das irgendwann mal ein Buch wird.

Herzberg: Wann hast du eigentlich gewusst, dass du das machen willst?

Osang: Schon relativ früh. Ich habe als Kind immer sehr viel gelesen, auch Bücher, die eigentlich noch nicht für mich infrage kamen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe auch immer sehr viel geschrieben und mich im Zustand des Schreibens sehr wohlgefühlt. Meine Schulaufsätze waren immer viel zu lang und haben den Gegenstand relativ schnell verlassen, wie meine Lehrer gesagt haben.

Herzberg: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Hast du ihnen gezeigt, was du geschrieben hast?

Osang: Teilweise. Als ich ungefähr zwölf oder dreizehn war, habe ich dann so kleine Kriminalromane mit sehr vielen Toten geschrieben. Die kamen immer relativ schnell zur Sache. Da sind die Leute gestorben wie die Fliegen. Und die habe ich dann teilweise auch meinen Eltern gezeigt, die dann gesagt haben: »Hmm, interessant, aber vielleicht beschreibst du nebenbei auch noch mal ein bisschen was, dass nicht pausenlos nur Leute sterben«. Aber klar, sowas habe ich gemacht. Und lustige Gedichte geschrieben und sowas. Auch schon relativ zeitig. Meine Eltern haben darauf mit einer Mischung aus Überraschung und Erstaunen reagiert. Meine Mutter wollte das, glaube ich, durchaus fördern. Sie hat mir relativ früh schon eine Schreibmaschine geschenkt, weil sie das Gefühl hatte, dadurch meinen Wunsch zu schreiben zu unterstützen.

Herzberg: Und hattest du vor Augen, dass du später mal Dichter wirst?

Osang: Nein, kein bisschen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich werden soll. Das war jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich habe das einfach gerne gemacht. Aber ich habe dann in Neu-Brandenburg Pumpenschlosser gelernt, und da habe ich erstmal keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Wachgeküsst hat mich in einer Art Umkehrschluss ein Lehrer an dieser Berufsschule. Der hat Physik und BMSR – Betriebs-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik – unterrichtet. Und der hat gesagt, wenn ihr euch dafür nicht interessiert, studiert auf keinen Fall irgendetwas Technisches. Der Plan war, dass ich Wasserwirtschaft studieren sollte. Mein Vater war natürlich komplett gegen dieses Land und gegen die DDR. Immer, wenn ich irgendwie damit angefangen habe, dass ich Sportreporter werden will, hat er darauf entgegnet, dass es in diesem Land keinen Journalismus gibt. Damit hat er ja auch irgendwie recht gehabt. Jedenfalls hat mein Lehrer damals gesagt, macht das nicht, wenn ihr das nicht wollt. Und da habe ich mich dann erstmal gefragt, was mich eigentlich interessiert? Ich bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass ich mich eigentlich fürs Schreiben interessiere. Also habe ich mich dafür beworben. Aber als Schriftsteller habe ich mich nicht gesehen. Ich hatte nur einfach dieses beglückende Gefühl, dass du die Zeit vergisst, während du schreibst. Ich bin jetzt kein Surfer oder sowas, aber du kommst da irgendwie auf so eine Welle, und die trägt dich ein Stück mit. Das finde ich ganz toll beim Schreiben.

Herzberg: Das ist klar. Und das ist interessant. Das ist wirklich so anders bei mir.

Osang: Erzähl mal, wie es bei dir ist!

Herzberg: Ich bin im Grunde erst durch die Liedtexte zum Schreiben gekommen, habe also sozusagen erst viel später damit angefangen. An die Aufsätze vorher habe ich gar keine Erinnerung mehr. Oder Briefe – das war eine äußerste Qual! Was ich gerne gemacht habe, war nacherzählen. Beim Fest der deutschen Sprache hatte ich Rikki-Tikki-Tavi von Kipling gelesen und nacherzählt. Und ich glaube, ich war auch ganz gut. Das hat mir Spaß gemacht. Es ging mir aber schon auch darum, auf der Bühne zu stehen und zu merken, dass mich jemand ansieht.

Osang: Rikki-Tikki-Tavi. Herrlich. Das war auch so schön illustriert. An diese Ausgabe kann ich mich noch gut erinnern. Also das habe ich auch geliebt.

Herzberg: Dann habe ich irgendwann angefangen zu singen. Und da brauchte ich natürlich immer Worte. Anfangs hatte mein Bruder noch Worte, die ich gut fand. Irgendwann verstärkte sich das aber, dass ich das alles nicht gut fand, was mir andere an Worten geliefert haben. Na ja, da bleibt dann nur das Eigene. Du musst das irgendwie selbst machen. Ich war ja schon Ende 20, als ich den Text zu ›Langeweile‹ verfasst habe. Den habe ich sozusagen ganz schnell hingeschrieben. Was ich vorher noch gemacht habe, war aus Bedrängung ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Das konnte ich natürlich keinem zeigen. Und das Schreiben kam erst viel später. Aber das war mir nie so lustvoll, dass ich darüber die Zeit vergessen habe, wie du es beschreibst. Da musst du dich ja schon viel besser damit ausgekannt haben.

Osang: Habe ich nicht. Ich habe mich nicht ausgekannt, aber für mich war das eine Art und Weise, diese Welt, die um mich herum war, irgendwie zu ordnen und auch zu begreifen.

Herzberg: Aber das habe ich erst sehr viel später verstanden.

Osang: Ja, das habe ich damals auch nicht verstanden. Etwas anderes, das ich neben dem Imitieren, das ja jeder macht, getan habe, war, dass ich sozusagen kommentiert habe. Ich habe Fußballspiele kommentiert, während ich mitgespielt habe. Ich habe meine Kumpels zur Weißglut getrieben, indem ich uns alle während des Fußballspiels in dramatischen Szenen beschrieben habe.

Herzberg: Ich habe mal so eine Kindergeschichte geschrieben, wo der Junge das genau so macht, weil ich das nämlich auch gemacht habe.

Osang: Zur Depression noch etwas. Meine Eltern hatten so ein Wochenendgrundstück. Da habe ich immer mit dem Ball ganz alleine gegen den Gartenzaun gespielt. Und immer bin ich sozusagen zehn Minuten vor Schluss eingewechselt worden. Die Zuschauer haben gejubelt und sich gefragt: Wer ist denn das? Und der Unbekannte war natürlich ich, ein Spieler, der kurz vor Ende eingewechselt worden war und dann natürlich die entscheidenden Tore geschossen hat.

So habe ich angefangen. Und dann habe ich immer so Vignetten geschrieben über meine Lehrer und meine Klassenkameraden. Kleine lustige Szenen, eine Art Kurzporträts, die ich so für mich geschrieben und niemandem gezeigt habe. Und dann eben relativ früh diese Kriminalromane. Für mich war das eine Art und Weise, sozusagen die Welt um mich herum zu ordnen, zu verstehen, zu begreifen. Das fand ich irgendwie beruhigend. Da hörte während des Schreibens der Sturm sozusagen für eine Zeit auf. Da hatte ich eine Art scheinbare Kontrolle über die Dinge. So fing das an. Beim Schreiben in der Schule war ich wiederum nicht besonders gut, weil ich dann begriffen habe, dass du unter bestimmten Umständen, wenn die Dinge zu eng sind, eigentlich nicht schreiben kannst. Wenn die Erwartungen zu klar sind, dann verweigert sich die Sprache. Im Studium habe ich das dann natürlich erst recht gemerkt. Ich habe ja zu Ost-Zeiten sogar noch ungefähr ein Jahr in der Wirtschaftsredaktion der Berliner Zeitung gearbeitet. Und wenn du dann über irgendwelche Zahnflankenschleifmaschinen schreibst, wo man überhaupt nicht versteht, worum es eigentlich geht, wo es Motivlagen gibt, die man überhaupt nicht begriffen hat, dann merkst du, wie die Sprache sich irgendwie zurückzieht und dir überhaupt keine Möglichkeit gibt, diese Dinge noch zu beschreiben.

Herzberg: Hast du eigentlich inzwischen ›1984‹ gelesen?

Osang: Nein, das habe ich noch nicht gelesen. Aber ich weiß, ja.

Herzberg: Das musst du mal lesen, weil es genau das beschreibt. Wenn keine Sprache mehr da ist – genau darum geht es da.

Du hast also begriffen, dass die die Sprache nicht wollen?

Osang: Nein, dass die Sprache nicht mehr funktioniert, um diese Dinge abzubilden. Dafür gibt es keine Sprache. Klar, das ist natürlich eine Mischung. Die wollten die Sprache nicht. Man hätte natürlich andere Geschichten erzählen können. Stattdessen wirst du mit extremen Erwartungen konfrontiert und sollst Dinge beschreiben, die man nicht mehr in Worte fassen kann, weil sie sozusagen nicht existieren. Du solltest ja eine Welt beschreiben, die gar nicht da war. Das war gewissermaßen die Abmachung.

Herzberg: Aber an sich wäre es dir nicht schwer gefallen.

Osang: Die real existierende Welt hätte ich schon irgendwie beschreiben können.

Herzberg: Ich hatte ja keine … Ich hatte die Worte nicht dafür. Vielleicht war ich so sehr in dieser Ideologie verhaftet. ›1984‹ habe ich das erste Mal mit siebzehn in der DDR gelesen. Durch Literatur, durch genau solche Bücher habe ich mich der Welt in der DDR sozusagen das erste Mal wirklich genähert. So ein Neubaublock, der kurz nach seiner Eröffnung schon marode und dreckig ist. So ein Führerbild, das dich anschaut, egal, in welche Ecke des Zimmers du gehst. Da hingen ja überall diese Honecker-Fotos. Du konntest unter das Regal kriechen. Kamst du aber hoch, hat Honecker dich angeschaut. Und das war sozusagen in diesem Buch abgebildet. Das war unsere Geschichte. Das ist ja die DDR, habe ich mir gedacht. Das ist ja bei uns, das ist ja unser Neubaugebiet um die Ecke. Da lebst du ja drin. Und das war für mich unfassbar, dass ich in dieser Welt lebe, da konnte ich nur noch wie so ein Clown darauf reagieren, indem ich meine Witze darüber gemacht habe. Und die Leute haben das auch noch ernst genommen. Die meisten haben es irgendwie nicht bemerkt oder scheinbar nicht bemerkt. Das fand ich gruselig.

Osang: Die Frage ist ja sozusagen, ob du diese Welt innerhalb dieser Welt, innerhalb der Regeln dieser Welt, überhaupt beschreiben kannst. Das ist ja das eigentliche Problem.

Herzberg: Doch, das konntest du.

Osang: Man hätte es gekonnt, aber …

Herzberg: Das ist ja das, was der meint mit „Neusprech“. Damit ist der ja bei Orwell den ganzen Tag beschäftigt, diese Worte rauszunehmen aus der Zeitung, damit erst keiner darauf kommen kann, dass man das so beschreiben kann.

Osang: Das haben die ja auch gemacht und zwar in verschiedenen Ausprägungen. Das ist absurd. Ein Freund, der in Sonneberg in einer Kreisredaktion war, hat mir so Faxe geschickt, die er gekriegt hat, dass – und zwar in jedem Fax – die Worte »Veronika Fischer« und »Rostbratwurst« und »Rekonstruktion« nicht mehr zu verwenden sind.

Herzberg: Ja.

Osang: Das ist absurd. Womöglich stimmt also beides, aber für mich war es wirklich eher die Schwierigkeit damit, wenn du dich entschieden hast, in diesem Land irgendwie zu leben – und das hat natürlich mit Ideologie zu tun –, weil du das irgendwie dann doch für den besseren Teil der Welt hältst und für eine Art Heimat, was auch immer das bedeuten soll. Bei mir war das zumindest so. Ich wollte das ja. Ich wollte zwar irgendwie reisen und alles, aber ich wäre zurückgekommen, vermute ich mal. So sah es zumindest in meinem Inneren aus. Ich konnte ja nicht wie du in den Westen, aber wenn sie mich hätten fahren lassen, wäre ich zurückgekommen. Glaube ich.

Herzberg: Ich bin zurückgekommen.

Osang: Klar. Aber ich hatte sozusagen diese Abmachung getroffen, und die hatte natürlich in gewisser Weise ihren Preis. Innerhalb dieser Abmachung die richtigen Worte zu finden, um zu beschreiben, was passiert in diesem Land, das war natürlich extrem schwer. Das ist ja kein bewusster Vorgang, das ist ein unbewusster Vorgang. Und der war pervertiert. Du bist dann irgendwo hingegangen und irgendwelche Jugendforscher haben dir irgend so ein Bauteil erklärt, irgendeine Maschine, mit der sie jetzt eine Weltneuerung hatten, eine Weltneuerung, an die du schon gar nicht geglaubt hast. Du bist in diesen maroden Betrieb reingelaufen, da hat gar nichts mehr gestimmt, hast dann diese Leute getroffen, die dann irgend so ein technisches Detail erklärt haben, was du gar nicht richtig verstanden hast. Und diesen ganzen Zusammenhang dann irgendwie zu beschreiben, und das positiv, dafür hat mir die Sprache gefehlt. Dafür gab es keine Sprache mehr. Außer einer Floskelsprache natürlich.

Herzberg: Die ganze Zeitung und im Grunde fast jede Form von Öffentlichkeit war ja so geregelt in der DDR.

Osang: Aber du warst gerade am Erzählen, dass du zurückgekommen bist?

Herzberg: Na ja, ich bin zurückgekommen, weil ich den Westen, den sogenannten Westen, gar nicht mehr – ich habe diese Welt noch viel weniger verstanden als die Ost-Welt. Und dieses scheinbare »du kannst jetzt gehen, wohin du willst« hat mir furchtbare Angst gemacht. Na gut, ich war da natürlich schon irgendwie wer. Und in der anderen Welt hatte ich das Gefühl, dass ich gar nicht wusste, wo ich drauftreten musste. Da hatte ich gar keinen Boden unter meinen Füßen. Ich habe mich da überhaupt nicht ausgekannt in diesem Westen. Und der hat mir furchtbare Angst gemacht. Immerhin, der Osten war ätzend, aber wenigstens wusste ich, wozu ich gebeten war. Ich kannte genau die Regeln im Osten. Ich wusste ganz genau die Verbote, was da erlaubt ist und so. Und im Westen war alles wie bodenlos, wie wankend.

Interview durch Anruf unterbrochen.

Osang: Sag mal was Verrücktes!

Herzberg: Verrückt ist, wie wir beide, die wir in ähnlichen Berufen sind, einen ähnlichen Background haben und auch, glaube ich, gegenseitig große Wärme für das empfinden, was der andere macht, trotzdem so wahnsinnig verschieden sein können mit unseren Welten. Und das hängt so stark davon ab, wie man groß geworden ist.

Osang: Absolut.

Herzberg: Und mit was für Bildern und mit was für Eltern und mit was für einem Hintergrund. Wie du das eben mit deinem Vater beschrieben hast, der sagt, dass du in der DDR sowieso nicht Journalist werden kannst. Und du wirst trotzdem Journalist. Das ist ja für mich die Quintessenz dessen, was du beschreibst. Während ich im Grunde genommen mein ganzes Leben gegen die Anschauung meiner Eltern angerannt bin, die ihren ganzen Lebensauftrag darin gesehen haben, sich einer scheinbar höheren Aufgabe zu widmen. Das war auch mit ein Grund, weswegen ich nicht hätte weggehen wollen. »Wenn du weggehst, bringe ich mich um«, hat meine Mutter gesagt, weil das für sie natürlich irgendwie das Ende ihres ganzen Lebensdenkmodells gewesen wäre.

Osang: Genau.

Herzberg: Das weiß ich heute, damals habe ich das aber noch gar nicht gewusst. Ich wusste nur, dass sie gesagt hatte, sie würde sich umbringen. Die tieferen Gründe dafür konnte ich erst viele Jahrzehnte später nachvollziehen.

Osang: Du hast es aber in dem Buch schön beschrieben, finde ich. Da versteht man, dass es ein Modell und eben auch ein Denkmodell war. Und natürlich hängen wir in diesen Dingen drin. Bei mir hat das eben sehr viel mit der katholischen Kirche und so zu tun. Wenn du hier im Prenzlauer Berg groß wirst und in einer DDR-Schule bist und gehst dann drei Mal in der Woche als Ministrant früh irgendwie nach Weißensee in die St.-Josefs-Kirche und ministrierst da und hast den Religionsunterricht und noch einen strengen Pfarrer, dann hinterläßt das Spuren. Und ich war zehn, elf, zwölf, dreizehn Jahre alt. Du lernst sofort und begreifst intuitiv, dass das verschiedene Welten sind, die verschiedene Sprachen erfordern. Zwischen diesen Welten habe ich mich hin und her bewegt. Ich habe hier die eine Sprache gesprochen und da die andere. Dazwischen lag der Weg durch die dunklen Straßen nach Weißensee, den ich morgens um sechs zurücklegen musste. Ich habe selbstverständlich ein Taschenmesser mitgehabt, weil ich dachte, da kommt jeden Moment jemand rausgesprungen. Und dann diese Kirchenwelt: alle verkleidet, Weihrauch, Frühkakao beim Kaplan mit Schwester Loreana, die so einen Schnurrbart hatte und dann immer kam und Kakao gemacht hat. Aber diese kompletten Welten, die so getrennt waren, haben mich natürlich extrem geprägt in allem, was ich bin.

Herzberg: Ein paar Jahre davor bin ich im selben Stadtbezirk das erste Mal überhaupt, möchte ich beinahe sagen, in die Kirche gekommen, nämlich in den Nebenraum nicht der katholischen, sondern der evangelischen Kirche in der Berliner Allee, die damals noch Klement-Gottwald-Allee hieß.

Osang: Wo war denn da eine Kirche?

Herzberg: Ecke Falkenberger Straße. Die Kirche gibt es heute noch. Und zwar kam ich da in den Nebenraum, also in ein extra Häuschen mit einem kleinen Friedhof drumherum. Es gab nämlich keine Proberäume für Bands. Und einer der Mitspieler war in der Kirche. Da sind wir dann in diesen Nebenraum, wo die Toten aufbewahrt wurden und auch der Religionsunterricht stattfand, wie man mir dann erzählt hat. Da habe ich also mit meiner ersten Band die ersten Proben gemacht. Für mich war das gleichzeitig mein erster Besuch in einer Kirche. Und mir ging so ein Film durch den Kopf, in dem ein jüdischer Junge auch das erste Mal in eine Kirche geht und sich wundert, dass man da die Kopfbedeckung nicht aufsetzen sondern abnehmen muss, wenn man sich sozusagen Gott nähert. Und er fragt sich, ob Gott ihn jetzt strafen wird, weil er da hingeht. Und irgendwie so war es ja bei mir auch so, weil ich ja nie in die Kirche gegangen bin.