Zu Besuch in Stanford

Fischer-Autorin Sabine Weigand war als Gastdozentin an der Stanford-Universität. Unsere Lektorin Cordelia Borchardt hat sie begleitet.

Palmen. Große, ausladende Palmen. Hochaufragend und mächtig schmücken sie den Campus. Dessen »Main Quad« mit seiner goldfarbenen, spanisch-maurischen Architektur wirkt so ganz anders als die viktorianische Gotik im Efeukleid, die die Ivy League-Universitäten der amerikanischen Ostküste prägt. Außerdem ist es warm, die Sonne scheint, obwohl es Ende November ist. Wir – die Autorin Sabine Weigand, der Literaturkritiker Jochen Hieber und ich - sind in Kalifornien angekommen, an der Stanford University, gut vierzig Kilometer südlich von San Francisco, mitten im Silicon Valley. Als wir, noch leicht jetlaggedämpft, über eine Straße auf dem Campus schlendern, bemerken wir das Fahrzeug neben uns erst, als es scharf bremst. Kein Motorengeräusch war zu hören – willkommen in der Hightech-Realität der Elektroautos.

Auch sonst zeigt sich bald, dass hier manches anders ist als das, was wir aus deutschen Universitäten kennen. Als wir den riesigen »Bookstore« auf dem Campus betreten, sehen wir zuerst nur – Stanford-Memorabilia. Shirts, Sportklamotten, Backpacks, Tassen, Thermobecher, Campingstühle, Weihnachtskugeln – das Stanfordemblem ist überall. Das Wappen auch, erstaunlicherweise mit einem Motto auf deutsch: »Die Luft der Freiheit weht«. Schon mal gut, denken wir. Erst danach entdecken wir die Bücherregale, Reihen um Reihen akademischer Titel, so wie man es von einer Universitätsbuchhandlung erwartet. Beeindruckend, wie oft auf gewichtigen Bänden der Aufkleber »Stanford author« zu sehen ist. Wir aber wollen in die Abteilung »Fiction«: in der allgemeinen Belletristik liegen auf den Büchertischen aktuelle US-Autoren von Colson Whitehead bis Joan Didion, aber auch Bestseller wie die englische Krimiautorin Ruth Ware oder der Australier Graeme Simsion. Deutschsprachige Autoren in Übersetzung? Nun ja, die gibt es, unter »German Studies«, Goethe, Kleist – und Judith Hermann. Es ist nur eine kleine Recherche, aber was Buchkäufern auf dem Campus geboten wird, ist wichtig für das, was wir hier machen.

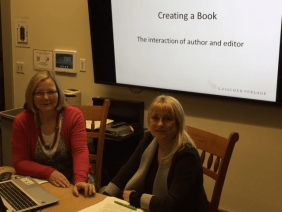

Wir sind hier, um mitten in der akademischen Welt Einblicke in die Praxis des Buchmarktes zu eröffnen. Die Professoren Hans Ulrich Gumbrecht (Komparatistik) und Adrian Daub (Germanistik) haben uns eingeladen, ein Seminar zu halten, in dem es um die Bedingungen geht, unter denen Bücher entstehen, die Art und Weise, wie sie verlegt und in der Presse rezipiert werden. Mit »The Life of a Text«, so der Titel des Blockseminars, wollen wir zeigen, wie der Produktionsbogen publizierter Bücher von der ersten Idee über das fertige Buch bis zur Zeitungsrezension aussieht.

Als Sabine Weigand von ihrem Schreiben erzählt, sitzen die Zuhörer enggedrängt im Seminarraum. Die Autorin situiert sich kurz innerhalb der Gattungstradition des historischen Romans, benennt William Hawthornes »Romance«-Theorie als ihre erzählerische Grundlage und erläutert dann, dass alle ihre Romane sich an realen historischen Vorbildern orientieren, denn, wie sie sagt, »ist nichts authentischer als eine Hauptfigur, die es wirklich gegeben hat.« Es gehe ihr darum, »den Lesern die Vergangenheit so nahe wie möglich zu bringen, den Abstand zwischen ›heute‹ und ›damals‹ zu verringern. Mir ist wichtig, das Denken und Empfinden der Menschen aus der Mentalität ihrer eigenen Zeit heraus zu schildern. Eine Mentalität, die uns manchmal nicht mehr zugänglich ist.« Als Beispiel zieht sie ihren Roman »Die Seelen im Feuer« heran, in dem eine Apothekerin im Jahr 1626 zusammen mit anderen Männern und Frauen in den Verdacht gerät, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Typisch für Sabines Schreiben ist eine Kollagetechnik, bei der sie ihre eigene Erzählung mit Originaldokumenten der Zeit verwebt. »Im Fall des Bamberger Hexenwahns, um den es im Roman geht, war die Quellenlage sensationell gut. Die kompletten Hexenakten aus dem 17. Jahrhundert sind uns erhalten geblieben.« Während Sabine die handschriftlichen Briefe und Prozessprotokolle zeigt und erläutert, wie sie diese für ihren Roman einsetzt, wird es spürbar still im Raum.

Die nachfolgende Fragerunde ist lebhaft: es geht um Sabines Recherchemethoden, um das Spannungsfeld zwischen den Fakten und den erzählerischen Freiräumen, die sich aus den »Lücken« der Dokumentenlage ergeben, und darum, wie Sabine mit der emotionalen Wucht ihres Materials umgeht. Die Seminarteilnehmer – Studenten, Doktoranden, Dozenten – wollen Konkretes über Sabines Arbeitsalltag wissen, wie lange sie an einem Roman arbeitet (etwa zwei Jahre), wie sie ihren Verlag gefunden hat (indem sie ihr Manuskript unverlangt einschickte) und wie die Zusammenarbeit mit dem Lektorat aussieht. Erst nach der Veranstaltung merke ich, dass bei den Fragen ein Thema völlig gefehlt hat: die hierzulande so beliebte U- und E-Diskussion darüber, ob der historische Roman als Gattung eigentlich literaturfähig sei. Zeigte sich hier vielleicht eine andere, amerikanisch-pragmatische Betrachtungsweise?

Um den Vergleich zwischen dem amerikanischen und deutschen Buchmarkt geht es, als ich über das Verlagsgeschäft und das Büchermachen spreche. Die Studenten sind erstaunt über den hohen Anteil der Übersetzungen in der deutschsprachigen Belletristikproduktion (über 30%), besonders im Kontrast zu übersetzten Titeln im US-Markt (unter 3%). Und sie sind es, die danach diskutieren, ob sich darin einfach die Dominanz der englischen Sprache zeigt oder möglicherweise ein mangelndes Interesse der Amerikaner an Literaturen aus anderen Sprachen.

Ähnlich lebhaft geht es zu, als Jochen Hieber die Veränderungen beschreibt, die er in über dreißig Jahren als Feuilletonredakteur der F.A.Z. erlebt hat. Die Bedeutung der Literaturkritik in Qualitätsblättern, so resümiert er, sei in der aktuellen Zeitungskrise stark zurückgegangen. Die Teilnehmer des Seminars reagieren mit engagiertem Widerspruch. Allerdings entlockt die Frage, welche Zeitung sie denn täglich kauften und läsen, vielen ein durchaus selbstironisches Lächeln.

Wie immer wird nach den Veranstaltungen weiterdiskutiert. Die Teilnehmer fragen uns einerseits sehr gezielt aus: wie sie einen Verlagsjob finden oder ihr eigenes Schreibprojekt organisieren können. Aber viele treiben andere Themen um: wie sieht die Zukunft des Buches aus? Kann man Lesen wieder sexy machen? Wie verhalten wir uns selbst in unserem Medienkonsum, insbesondere in den Social Media? Und ganz rasch geht es um das aktuelle politische Klima in den USA, das seufzend und augenrollend kommentiert wird. Viele sind besorgt über den Imageverlust des Landes, weil es sich durch seinen Präsidenten der Welt gerade als engstirnig, kleingeistig und illiberal präsentiere. Wir sollen, dazu werden wir mehrfach aufgefordert, zuhause betonen, dass viele Amerikaner ihr Land nicht so sehen wollen.

Während der Woche in Stanford sorgt unser Gastgeber Hans Ulrich Gumbrecht dafür, dass wir jenseits der Seminartreffen ein Gefühl für den Campus bekommen. Er zeigt uns den Skulptur-Garten mit Rodin-Plastiken, die Jackson Pollocks und Rothkos des Arts Centers und die durch Alumni-Spenden finanzierten Gebäude, wie etwa das »Gates Science Center«. Viele Silicon-Valley-Stars haben hier studiert. »Vielleicht«, so spekuliert Sabine, während die Studenten auf ihren Fahrrädern an uns vorbeiflitzen, »sind einige von ihnen gerade dabei, etwas auszutüfteln, was unsere Welt in fünf oder zehn Jahren so verändert wie Paypal oder Tesla heute.«

Am Ende der Woche reihen wir uns dann ein in die Menschenmenge, die zu dem imposanten Football-Stadion, dem »Home of the Stanford Cardinals«, strebt. Die Mannschaft hat ein wichtiges Match zu bestreiten. Amerikanischer College-Sport, so erkennen wir, ist eine Riesensache. Über fünfzigtausend Zuschauer sind da, um die Spieler – allesamt Studenten – anzufeuern. Und nachdem Gumbrecht in einer Art Blitz-Seminar Sabine die Grundregeln erklärt hat, entwickelt sich die Sportnovizin innerhalb der vier »Quarters« zum begeisterten Fan. Perfekt, dass Stanford auch noch gewinnt.

»Nein«, sagt Sabine, als wir wieder in Deutschland ankommen, »eine College-Geschichte plane ich jetzt nicht. Aber vielleicht zieht es im nächsten Roman eine meiner Figuren nach Kalifornien. Zu den Palmen.«

Von Cordelia Borchardt